科普视频的世界比想象中更广阔。它不只是实验室里的试管和公式,而是将专业知识转化为大众能理解的有趣内容。选择合适的内容方向,往往决定了视频能否真正触达观众。

自然科学类科普视频

这类视频带我们探索自然界的奥秘。从浩瀚宇宙到微观粒子,从恐龙时代到现代生态,自然科学科普让抽象概念变得触手可及。

天文爱好者可能会制作关于黑洞形成的视频,用可视化技术展示引力如何扭曲时空。生物领域的创作者则可能深入雨林,记录珍稀物种的生存状态。地质学家通过岩石样本讲述地球亿万年的变迁故事。

我记得看过一个关于萤火虫发光机制的科普视频。创作者用慢镜头捕捉萤火虫的闪光模式,配合简单的生物化学解释,让复杂的自然现象变得直观易懂。这种将专业知识与视觉美感结合的尝试,确实让人眼前一亮。

社会科学类科普视频

社会科学科普关注人类社会的运行规律。心理学、经济学、历史学、社会学等领域的知识,通过视频形式变得生动起来。

心理学视频可能探讨认知偏差如何影响我们的日常决策。经济学内容会用动画解释通货膨胀的形成机制。历史类视频则通过重现古代建筑工艺或战争策略,让观众感受历史的温度。

这类视频特别注重与现实生活的连接。一个关于城市交通规划的科普,可能会分析不同道路设计对通行效率的影响。观众在获取知识的同时,也能思考这些理论如何应用于实际生活。

生活实用类科普视频

这类内容直接服务于观众的日常生活。健康养生、家居技巧、财务管理的科学原理,都是受欢迎的主题。

健康科普视频会解释某种食物的营养成分,或者演示正确的运动姿势。家居类内容可能展示如何科学地收纳空间,或者选择环保建材。理财科普则用案例说明复利效应的威力。

生活科普的魅力在于即时实用性。观众看完就能用上,这种直接的价值回报让内容更具传播力。不过要注意平衡科学性和可操作性,避免过于理论化而失去实用价值。

前沿科技类科普视频

人工智能、基因编辑、太空探索、量子计算——这些听起来高深的概念,通过科普视频变得亲近。创作者需要将最尖端的技术进展,转化为普通人能理解的视觉语言。

这类视频往往需要紧跟科技发展动态。上周刚发布的AI新模型,这周就可能成为科普视频的主题。基因编辑技术的突破、火星探测的最新发现,都是观众感兴趣的内容。

制作前沿科技科普需要特别谨慎。既要保持内容的准确性,又要避免过度简化导致误解。好的科技科普就像一位耐心的向导,带领观众探索未知的技术疆域。

制作科普视频就像烹饪一道美味佳肴。食材再新鲜,如果处理不当也会失去风味。科学内容本身很精彩,但需要合适的呈现方式才能让观众消化吸收。

前期策划与内容设计

这个阶段决定了视频的基因。好的策划能让复杂概念变得清晰,而仓促的设计可能让最有价值的内容也变得索然无味。

选题确定后,需要思考如何构建叙事线索。是把一个宏大主题拆解成系列小问题,还是通过一个具体案例引出普遍原理?我见过一个关于光合作用的科普视频,创作者从“为什么树叶是绿色的”这个简单问题入手,逐步深入到光能转化的分子机制。这种由浅入深的设计,让观众在不知不觉中理解了复杂概念。

脚本写作时要特别注意语言转换。把专业术语转化为生活化的比喻,用观众熟悉的场景解释陌生现象。解释量子纠缠时,有人用过“一对默契的舞伴”作比喻;说明黑洞时,有人把它比作“宇宙中的漩涡”。这些形象化的表达,让抽象概念瞬间变得亲切。

内容结构上,经典的三段式仍然有效:提出问题-分析解释-总结升华。但节奏把控很重要,最好每隔几分钟就设置一个“认知锚点”——可能是令人惊讶的事实,或是视觉冲击力强的画面,让观众的注意力始终在线。

拍摄制作与后期处理

拍摄阶段是把纸上计划变为视听现实的过程。科普视频不一定需要昂贵设备,但一定要有清晰的视觉表达逻辑。

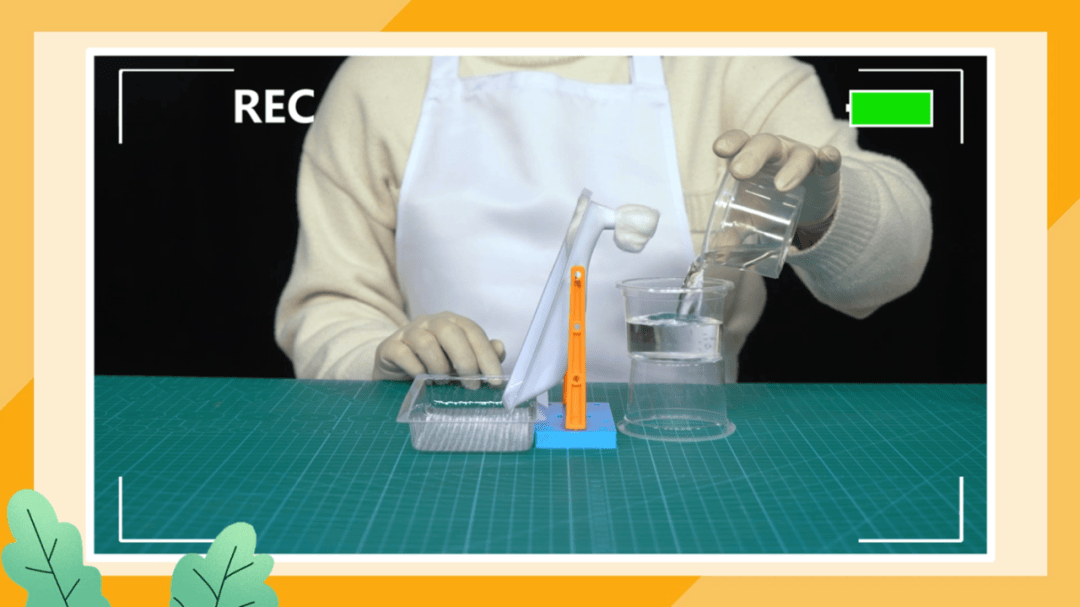

实拍场景中,光线和构图要为内容服务。展示实验过程时,多角度拍摄能帮助观众理解操作细节。讲解微观世界时,特写镜头和宏观镜头的交替使用,能建立尺度感。我曾尝试拍摄水滴表面的张力现象,通过侧逆光打亮水珠边缘,那种晶莹剔透的效果比任何语言描述都更有说服力。

动画和特效是科普视频的利器。动态图表比静态图片更能展示数据变化,3D模型能揭示物体内部结构。但要注意特效不能喧宾夺主,一切视觉元素都应为解释概念服务。简单的箭头指引、重点标注,往往比华丽的转场效果更有助于理解。

后期剪辑时,声音设计经常被忽视。合适的背景音乐能营造学习氛围,精心设计的音效可以强化视觉信息。解释地震波传播时,配合由弱变强的音效能让观众直观感受能量的传递过程。

传播推广与效果评估

视频制作完成只是开始,如何让它到达目标观众并产生价值,是另一个重要课题。

发布平台的选择很重要。B站适合深度解读类内容,抖音更适合碎片化知识点的传播。同一主题可能需要制作不同版本,适应不同平台的用户习惯。标题和封面的设计要抓住核心看点,既要准确反映内容,又要激发观众的好奇心。

互动数据能提供宝贵的反馈。播放完成率反映了内容吸引力,弹幕和评论则展示了观众的理解程度和兴趣点。有时候,观众在评论区提出的问题,可能成为下一期视频的灵感来源。

效果评估不应只看播放量。科普视频的价值更体现在知识传播的深度上。是否有人因为你的视频对某个领域产生兴趣?是否帮助观众解决了实际困惑?这些难以量化的影响,往往才是科普创作最大的成就感来源。