书架上那本翻得起毛边的《家庭急救手册》,陪我度过无数个手忙脚乱的时刻。上周邻居家小孩被鱼刺卡喉,我照着书里的海姆立克急救法演示,竟真的帮上了忙。这种把知识变成救命绳索的体验,让我对生活科普书籍产生了新的认识。

生活科普书籍的定义与重要性

生活科普书籍像一位住在纸页里的生活顾问。它们把复杂的科学原理揉碎了,拌进柴米油盐的日常场景。这类书籍通常涵盖健康管理、家电维护、食品安全等贴近生活的主题。记得第一次读到关于冰箱食物摆放禁忌的科普内容,才发现多年来的使用习惯竟存在健康隐患。

这类读物的价值在于搭建了专业知识与普通人的桥梁。医学博士的研究成果变成可操作的饮食建议,物理学家的实验数据转化为省电技巧。它们让科学不再停留在实验室,而是走进千家万户的厨房与客厅。

实用科普书籍的特点与分类

好的生活科普书往往带着烟火气。你会发现《家庭清洁秘籍》里推荐的去污方法,用的都是厨房里现有的小苏打和白醋。这类书籍通常具备三个特征:语言通俗如邻居闲聊,内容系统像整理好的工具箱,解决方案具体到克数与分钟。

常见的分类方式很有趣。按使用场景可分为厨房科学、居室管理、出行安全;按知识深度有入门指南与专业手册之分;还有些按人群划分,比如给新手父母的育儿科普,为独居青年编写的生活自救宝典。我特别偏爱那些带着手绘示意图的版本,简单的线条比文字说明更直观。

如何选择适合自己的生活科普读物

选书如择友,合适的才是最好的。先审视自己的知识盲区——是对食材相克一无所知,还是总搞不清家电保养周期?有次帮朋友选书,发现她需要的不是厚重的百科全书,而是能塞进围裙口袋的速查手册。

不妨关注这几个细节:出版时间决定知识时效性,作者背景影响内容可信度,目录结构反映知识体系完整性。最近发现很多新版科普书在封底印了二维码,扫描就能观看实操视频,这种纸电融合的设计确实贴心。

翻看实体书时注意插图质量与排版舒适度。那些字距拥挤、配色刺眼的版本,即使内容再好也容易让人半途而废。毕竟生活科普书是要常翻常新的伙伴,阅读体验与知识密度同样重要。

翻开《人体使用手册》的那天,我正被反复发作的偏头痛困扰。书里关于睡眠周期的图解让我恍然大悟——原来把枕头调低两厘米就能缓解颈部压力。这种用几十块钱解决千元理疗卡难题的体验,让我开始系统收集各类生活科普经典。

健康养生类科普书籍精选

《中国居民膳食指南》的彩色扇形图至今贴在我家冰箱上。这本由营养学会专家编写的蓝皮书,把复杂的营养学变成五色餐盘的实际建议。去年体检后按照书里的盐勺油壶标准调整饮食,三个月后血脂指标果然回到正常范围。

《睡眠革命》颠覆了我对八小时睡眠的执念。作者作为运动睡眠教练,提出90分钟睡眠周期理论。尝试按照书中的方案调整作息后,即使睡眠时间缩短,白天的精神状态反而更饱满。书中关于寝具选择、光线调节的实操建议,像给每个失眠者配了位私人睡眠顾问。

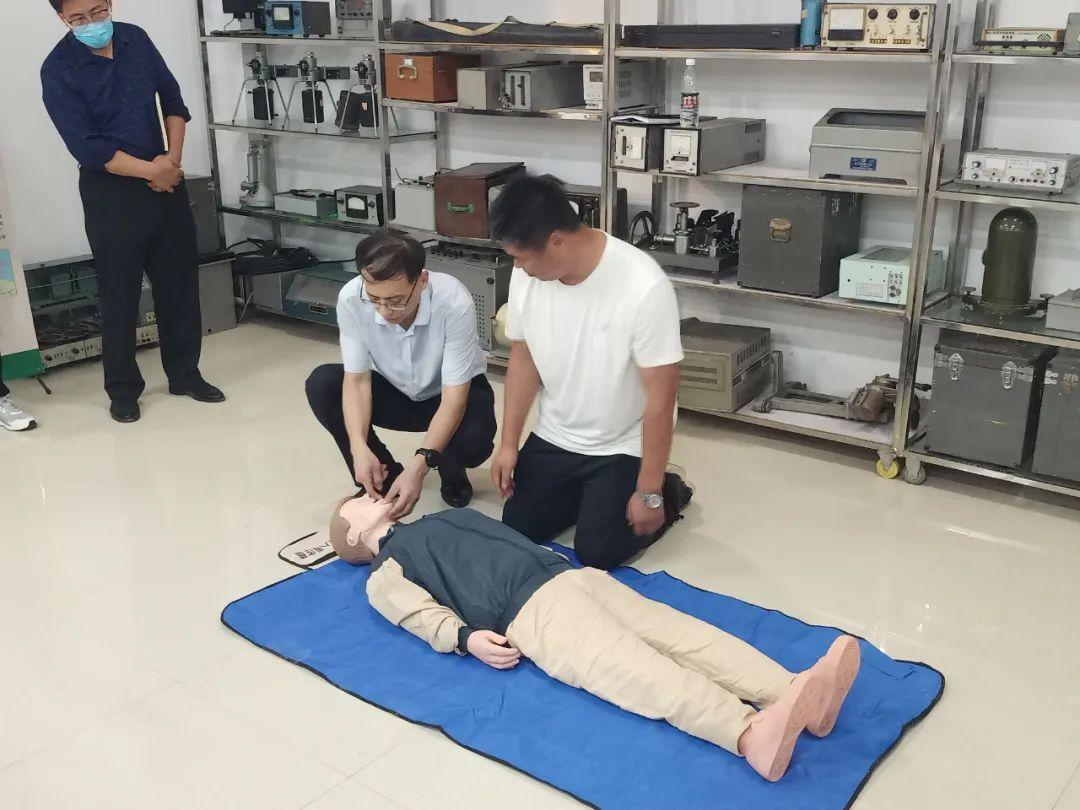

《家庭急救手册》该放在每个家庭的触手可及处。有次社区组织急救培训,发现教官演示的心肺复苏步骤与书中图示完全一致。这种经得起实践检验的内容,才是健康类科普的珍贵之处。

家庭生活技巧类实用书籍

《家事的抚慰》这本厚如砖块的书,意外地成为我的睡前读物。作者用化学原理解释为什么柠檬汁能去水垢,用流体力学分析不同拖把的清洁效率。去年冬天照着书里的方法自制暖气片清洁剂,省下两百元的上门服务费。

《收纳全书》教我重新理解“空间语言”。那些Before-After的实拍对比图,生动展示着如何通过动线规划让60平米住出80平米的感觉。特别欣赏书中“七五一”收纳原则:藏七露五空一,这个比例确实让客厅既整洁又不失生活气息。

《家庭节能宝典》里藏着不少反常识的发现。比如空调设置在26度比25度省电约8%,这个数字来自电力公司的实测数据。书中用每月电费单对比说话的方式,比单纯讲环保理念更有说服力。

科学常识普及类必读书籍

《万物简史》用小说笔法写就的科普经典,把138亿年宇宙史装进500页篇幅。作者布莱森在讲述恐龙灭绝章节时,突然插入一段自己在博物馆抚摸化石的亲身经历。这种把宏大叙事拉回个人视角的写法,让抽象的科学概念变得可触摸。

《看不见的设计》解构了日常用品的智慧。为什么牛奶盒是方形的而饮料瓶是圆的?为什么手机充电口总在底部?这些我们习以为常的设计,背后都藏着材料学、人体工学的精巧考量。读完后逛超市都变成有趣的科学发现之旅。

《谣言粉碎机》系列堪称现代生活防骗指南。从“微波炉加热食物致癌”到“手机辐射催熟蔬菜”,每个章节都用对照组实验数据说话。有次家族群里转发养生谣言,我直接拍下书里的实验照片,从此再没人发来类似消息。

这些书共同构成生活智慧的坐标系。它们不像小说需要逐页追读,更适合在遇到具体问题时随手查阅。我的那本《家庭急救手册》至今还夹着记录每次使用情况的便签纸——这些泛黄的纸片,或许才是对科普书籍最真诚的褒奖。

上周整理书架时,发现那本《家庭植物养护图鉴》的书脊已经褪色,但翻开内页,那些标注着浇水频率的植物插图依然清晰如昨。这种经得起时间考验的图文设计,让我意识到优秀科普书的视觉呈现与文字内容同等重要。

书籍封面图片鉴赏与设计分析

《家庭医学百科》的封面采用橙白撞色设计,急诊十字标志以烫银工艺突出。这种色彩心理学应用很巧妙——橙色传递温暖关怀,白色营造专业信任。记得在书店书架前,这本书在众多灰蓝色调医疗书籍中格外醒目,我几乎是下意识伸手取阅。

《厨房里的科学家》封面是张俯拍视角的料理台照片,飞溅的油滴在空中凝固成金色皇冠形状。这个超现实设计隐喻着平凡烹饪中蕴藏的科学奇迹。设计师特意选用哑光覆膜工艺,避免厨房环境反光影响阅读,这种细节考量确实贴心。

有些经典科普书会采用系列化封面设计。比如"生活智慧丛书"统一使用莫兰迪色系背景,仅通过图标区分内容领域。这种视觉系统建立品牌识别度的同时,也让收藏整套书的读者获得整齐划一的审美愉悦。我的书架上那排渐变色的书脊,常被来访朋友称赞像道彩虹墙。

内页插图与配图功能介绍

《人体使用手册》的肌肉解剖图采用分层绘制技法。当我照着书中图示寻找自己落枕的痛点时,那些半透明的肌肉图层像X光片般逐层揭示病因。这种可视化表达比纯文字描述直接得多,去年教父母做颈椎操时,他们看着插图就能准确找到风池穴。

科普书的图表设计藏着不少巧思。《家庭节能宝典》里的电费对比曲线使用渐变绿色,夏季用电高峰的红色箭头旁标注着具体省电技巧。这种将数据预警与解决方案并置的设计逻辑,让读者在产生焦虑的同时立即获得行动指南。

意外发现《儿童科普游戏书》的折页设计值得成人书籍借鉴。展开的4页连幅展示着消化系统的完整旅程,从食物入口到代谢排出,每个器官都画成可爱的拟人角色。这种打破单页局限的版式,给知识传递注入游戏般的探索乐趣。

图文结合提升阅读体验的方法

最好的图文配合应该像咖啡与方糖。《家庭园艺指南》在每个种植步骤旁嵌入二维码,扫描后能看到时间 lapse拍摄的种子发芽视频。这种跨媒体互补让抽象的生长周期变得直观,我种的第一盆罗勒就是靠着书本图解与动态演示共同指导成功的。

留白艺术在科普书中常被低估。《生活物理趣谈》在解释伯努利原理时,左页是文字推导公式,右页整页只画着片飘落的枫叶。这种刻意留白反而让读者聚焦原理的核心应用,比堆砌更多示例更令人印象深刻。

字体排印的节奏感同样关键。《食物相克速查手册》用不同字号区分危险等级,致命组合用猩红色粗体,普通禁忌则用灰色小字。这种信息层级设计在紧急查阅时特别实用,有次朋友误食相克食物,我瞬间就定位到相关警示条目。

记得有本《家庭维修图解》在书页边缘印着工具实物尺寸图,需要时直接撕下就能当测量模板。这种将书籍转化为实用工具的设计思维,或许正是纸质书在数字时代的独特价值。现在我的工具箱里还留着当年撕下的扳手测量条,边缘已经起毛,但刻度依然清晰。

去年搬家整理藏书时,那本1998年版的《家庭急救手册》从纸箱角落滑落。泛黄的书页间还夹着当年手写的药店电话,这种带着时光痕迹的实体书与如今指尖轻点就能获取的电子资源,构成了当代科普阅读的两种温度。

实体书店选购指南

大型连锁书店的科普区通常按主题分类。在北京王府井书店的三楼,健康类书架与生活技巧区仅隔条过道,这种布局方便读者交叉查阅。我常建议朋友先到实体店翻阅内容框架,特别留意章节设置是否贴合实际需求——比如讲家庭清洁的书籍,如果连新型智能家电的养护都未涉及,可能就不太适合现代家庭。

独立书店藏着不少惊喜。在成都某家社区书店见过用麻绳捆扎的《本地野菜图鉴》,书页间还夹着压制的植物标本。这类地域性明显的科普书往往在网络平台难以检索,却对特定人群具有极高实用价值。记得店主当时指着书中某页说:“上周刚有登山客靠这书辨认出可食用的野莓。”

图书市集是淘书的好去处。上海书展的科普专区总设在地下展厅,出版社常将库存经典书以三折出售。去年我在机械工业出版社的展台买到《家庭水电维修图解》,附赠的电路检测贴纸至今还贴在配电箱上。这种线下购书获得的附加价值,往往是单纯网购无法比拟的。

电子书籍下载平台推荐

亚马逊Kindle商店的科普专题更新很及时。每当季节更替,平台会推送对应主题书单——比如入冬前推荐《家庭采暖节能指南》,梅雨季上线《防潮防霉手册》。这种场景化推荐机制特别实用,我的电子书库里《台风应对常识》就是在气象预警当天秒杀的限免资源。

微信读书的社交阅读功能适合科普学习。看到朋友在《营养学入门》划线的重点段落,或是书友圈讨论的实操经验,常能发现文字之外的价值。上个月照着书友分享的改良配方制作柠檬酵素,成功率比原版教程高出不少。

专业领域平台各有特色。丁香医生的电子书专区专注医疗健康,机械工业出版社的“华章书院”偏重工程技术。我在后者购买的《家用电器原理与维修》电子版,居然包含纸质书没有的动态电路图,手指滑动就能观察电流走向。这种数字媒介的独特优势,正在重塑科普知识的传递方式。

免费科普资源获取渠道

公共图书馆的电子借阅服务值得关注。通过“移动图书馆”APP能免费借阅大量科普书籍,去年借阅的《阳台种植指南》到期后系统自动归还,省去逾期烦恼。有次在区图书馆的检索系统输入“垃圾分类”,瞬间弹出12本相关书籍,其中3本还是当年新出版的热门书。

知识共享平台藏着优质资源。中国科普作家协会官网定期发布会员作品,我下载的《家庭应急手册》PDF版可直接打印装订。某些高校开放课程也会配套发布科普读物,清华大学《现代生活化学》课程提供的补充读本,用饮料瓶讲解酸碱反应,比专业教材更贴近生活。

二手书流通网络充满惊喜。多抓鱼平台收购的科普书经过消毒翻新,价格却只有新书三分之一。我在上面淘到的《家庭摄影技巧》附带前读者手写的拍摄参数,这些个性化笔记反而成为最实用的阅读辅助。小区闲置群也常有人转让育儿科普书,那些被荧光笔标记过的育儿要点,像是经历实践检验的知识精华。

记得有次在暴雨天被困地铁站,手机只剩10%电量时,提前下载的国家应急广播《防灾手册》电子版成了救命稻草。这种随时可获取的科普资源,就像生活里的隐形保险绳——平时不觉存在,危急时却能提供关键支撑。现在我的云盘里始终存着各类应急指南,它们占据的空间很小,带来的安心却很大。

那本《家庭节能100招》在我家书架上躺了三个月,直到收到电费账单的瞬间才被真正翻开。知识从纸面跃入生活的过程,就像看着干茶包在热水中缓缓舒展——需要合适的温度与时机,才能释放全部价值。

将书本知识转化为生活技能

科普读物里的知识常以理论形态存在。上周照着《食物保存科学》调整冰箱储物格局,把原本放在门架的鸡蛋移进冷藏室主体区,这个小改动让鸡蛋保鲜期延长了整整五天。书中解释的原理很简单:冰箱门频繁开关产生的温度波动,会加速蛋品变质。现在每次开冰箱取牛奶时,那些安稳待在恒定温区的鸡蛋都在提醒我——理论落地时产生的微妙成就感,远比单纯阅读更令人愉悦。

制作实操笔记是个好方法。我在《家庭园艺指南》的扉页贴了便签条,记录本地气候与书中建议的差异。当书里说“三月播种番茄”,我的笔记标注着“本地需延至四月霜冻结束后”。这种个性化修正让通用知识长出了适应本地水土的根系。邻居看到阳台上丰收的小番茄跑来取经,我直接把贴着彩色标签的书递过去——那些改造过的种植方案,比原版内容更接地气。

从分步模仿到自主创新需要过程。初学手工皂制作时严格遵循《天然清洁剂DIY》的配比,后来发现用过期橄榄油代替椰子油效果更好。这种在标准流程上的微调,就像孩子学会骑车后悄悄松开扶把的手——当知识真正内化,创造性的应用便会自然发生。

建立个人科普知识体系

我的手机备忘录里存着“生活急救知识树”。主干是《红十字急救手册》的规范流程,枝杈却嫁接了很多非典型经验——比如用《户外生存技巧》里的止血方法改良了家庭护理步骤。这种跨书整合形成的知识网络,去年孩子被鱼刺卡喉时派上了用场:既遵循医学规范,又结合了家庭场景的实操便利性。

给知识打上场景标签很有趣。书柜里的科普书被贴上“五分钟急救”“厨房妙招”“长期养护”三种颜色标签,这种分类不是按主题而是按应用场景。当热水器突然漏水,直接抽取黄色标签区的三本书对照排查,比在几十本家居书中盲目翻找高效得多。这种基于使用场景的归类方式,让知识储备变成了随时待命的应急工具箱。

建立交叉验证机制很重要。不同科普书对同一问题的说法常有差异,《家庭用药指南》说布洛芬需餐后服用,某健康杂志却提到新型肠溶片可空腹使用。后来在药学论坛确认后者适用特定剂型——这种多方印证的习惯,避免了很多想当然的误用。现在遇到矛盾观点,我的第一反应不是质疑哪方,而是寻找适用条件与前提差异。

科普知识在生活中的实际运用案例

梅雨季那周特别潮湿。根据《住宅防潮手册》在衣柜挂起装满生石灰的纱布袋,按《中药材保存常识》在书柜角落放置丁香肉桂包。两种来自不同书籍的方法组合使用,让衣物与书籍分别得到针对性保护。母亲来访时惊讶地发现往年发霉的相册今年完好无损,这个小小成功让我体会到跨界知识融合产生的协同效应。

最有趣的实践发生在厨房。《食物相克科学》与《营养搭配原理》并排放在料理台边,前者帮助避免错误组合,后者指导创新搭配。有次尝试用书里说的“酸性水果促进铁吸收”原理,在菠菜沙拉里加入柠檬汁,家人普遍反映口感更清爽。这种立即获得反馈的应用,比任何阅读记忆法都来得深刻。

社区分享让知识流动起来。上月组织邻居开展“阳台种植经验交换会”,我带去的《盆栽蔬菜病虫害防治》被王阿姨借走,换回她手绘的本地蚜虫发生周期表。这种基于实践经验的补充资料,某种程度上比原版书籍更具参考价值。现在楼里有七户人家按照我根据《垂直农业技术》改良的立体种植法,在有限空间里种出了更多蔬菜。

知识真正融入生活的标志,是你不再意识到正在应用它。就像现在煮饺子时随手点入冷水防溢,清理微波炉时自然放入柠檬片加热——这些从科普书里学来的技巧,早已变成身体记忆的一部分。最好的科普阅读效果,或许就是让书本从案头消失,让知识在生活里生根。

那本《家庭医学百科》在我床头柜上静静躺了两年,书脊已经微微泛白。直到上个月整理书架时才发现,其中关于儿童发热护理的章节标注着五年前的标准,而最新的医学指南早已更新了退热药使用建议。这个发现让我意识到——科普阅读不是一次性消费,而是需要持续维护的知识生态系统。

高效阅读科普书籍的方法

翻开科普书时,我习惯先花十分钟快速浏览全书结构。就像拼图前先看完整图案,了解章节布局和重点分布能让后续阅读更有方向。上周读《家庭应急手册》时,这种预览让我直接定位到地震避险章节,省去了逐页翻阅的时间。

给科普书做标记不必拘泥形式。我的《植物图鉴》布满便签、划线和问号——红色标签代表已验证的实用技巧,蓝色标注存疑待查的内容,铅笔轻划的波浪线标记需要更新的数据。这种个性化标记系统让书籍变成活的笔记本,下次翻阅时能快速捕捉关键信息。

碎片时间也能消化科普内容。我把《天文观测指南》拆解成数十个知识点,每个知识点控制在三分钟内可读完的篇幅。等公交时看星座辨认技巧,煮饭间隙读望远镜保养要点,两个月下来居然轻松读完整本。科普知识本就适合化整为零,这种阅读节奏反而更符合知识吸收规律。

深度阅读需要创造仪式感。每周五晚是我的“科普专题夜”,关掉手机,泡杯茶,专注研究一个主题。上周集中攻克《营养学基础》的蛋白质章节,边读边对照自家膳食记录,这种沉浸式阅读产生的理解深度,是碎片化浏览无法比拟的。

建立个人科普书籍收藏体系

我的书房里有套自创的“科普书籍生命周期管理系统”。刚购入的新书放在触手可及的“学习区”,正在精读的进入“工作区”,已掌握核心内容的移至“参考区”,完全过时的则清理至“流转区”——准备捐赠或交换。这套动态管理方法让书架始终保持活力,避免成为知识的坟墓。

建立跨媒介知识链接很有意思。那本《鸟类图鉴》的扉页贴着二维码,扫描后直接跳转到我整理的本地观鸟地图。这种将纸质书与数字资源结合的方式,打破了传统阅读的边界。现在我的科普藏书大多配有类似的“扩展包”,可能是相关视频链接、最新数据表格或本地化适配说明。

专题式收藏比泛泛收集更实用。我专注于“城市生存科学”领域,从《阳台种植手册》到《家庭节能指南》,从《简易维修技巧》到《应急物资储备》——这些主题相关的书籍构成完整知识链。当朋友咨询都市农艺问题时,我能从书架上抽出五本不同角度的专著提供综合建议。

定期给藏书做“体检”很有必要。每季度末我会花一下午时间,逐本检查科普书籍的内容时效性。那本三年前买的《智能手机应用大全》最终被移出主书架,因为其中推荐的多数APP已经停止更新。保持藏书的新鲜度,其实是在维护知识信道的畅通。

科普知识的更新与持续学习

订阅专业机构的资讯推送成了我的知识更新渠道。关注了疾控中心的公众号、天文台的邮件列表和几个科研博客,这些源头信息能及时校正藏书中的过时内容。去年某养生书籍推荐的某种保健方法被最新研究证伪,正是通过这些渠道第一时间获知。

建立个人知识更新日志效果出奇地好。我用共享文档记录重要科普知识的修订记录:某年某月某日,《食品安全标准》中关于食品添加剂限量的更新;某年某月某日,《儿童发展心理学》中关于屏幕时间建议的调整。这份不断生长的日志,成了检验藏书时效性的标尺。

参与科普社群是另一种学习方式。加入的“城市农艺爱好者”微信群经常分享最新种植技术,某次讨论中得知某种新型堆肥方法,立即在《家庭园艺指南》的相应章节添加了补充说明。这种社群智慧的注入,让静态藏书变成了持续进化的知识体。

知识折旧的速度超乎想象。五年前买的《数码摄影技巧》里大篇幅讲解的ISO设置原理依然有效,但关于设备选购的章节已完全过时。现在我更倾向于购买那些侧重基础原理的科普书,它们就像坚固的知识骨架,而血肉部分则通过持续学习来填充更新。

最好的科普阅读状态,或许是让书架上的书越来越薄——不是物理数量的减少,而是因为大量知识已经内化,只需保留核心框架作为参照。而那些持续更新的笔记、链接和补充资料,正在悄然构建属于这个时代的立体知识库。