还记得第一次制作科普视频时的兴奋感。我花了好几天时间研究资料、撰写脚本、录制解说,满心期待能做出一个精彩的科普作品。但当所有素材都准备就绪,准备添加背景音乐时,我才发现自己完全不知道从何入手。

第一次制作科普视频时的配乐困境

那段经历至今记忆犹新。我在剪辑软件里翻来覆去地试听内置音效库,不是风格不搭就是节奏不对。想要表现宇宙浩瀚感的片段配上了轻快的钢琴曲,讲解细胞分裂的严肃内容却用了欢快的流行乐。整个视频的观感变得支离破碎。

最尴尬的是,我甚至尝试过自己哼唱配乐——结果可想而知。那种专业科普视频该有的沉浸感和权威感,在我的作品里完全找不到。观众反馈很直接:“内容不错,但背景音乐让人出戏。”

发现配乐对科普视频效果的重要性

转折点出现在我观看了一部优秀的科普纪录片后。同样是讲解科学知识,专业的配乐让抽象概念变得生动具体。轻柔的旋律配合微观世界的画面,激昂的节奏伴随宇宙探索的镜头,音乐成了连接知识与情感的桥梁。

我开始意识到,配乐不只是背景装饰。它能引导观众情绪,强化内容记忆点,甚至帮助理解复杂概念。一段关于深海生物的科普,配上幽远深邃的音乐,瞬间就能把观众带入那个神秘世界。

寻找免费配乐资源的曲折经历

最初的解决方案是上网搜索“免费背景音乐”。这个过程就像在迷宫里打转。好不容易找到心仪的曲子,下载后才发现音质糟糕;有些网站声称免费,却要求注册十几个无关的订阅服务;更多时候,找到的音乐都带着明显的水印或使用限制。

我记得有次找到一段完美的环境音乐,用在视频里效果很好。但发布几天后就有懂行的观众指出,这首曲子其实来自某个商业音乐库。虽然及时下架了视频,那种提心吊胆的感觉至今难忘。

经过这些摸索,我渐渐明白:科普视频配乐不仅关乎审美,更关系到内容的专业度和可信度。好的配乐应该像隐形的解说员,默默支撑着知识的传递。

那封邮件来得毫无征兆。某个周二的下午,我正在为新视频筛选素材,邮箱里突然弹出“版权侵权通知”的标题。点开邮件的瞬间,心跳几乎漏了一拍——那首我觉得特别适合宇宙科普的史诗级配乐,原来来自某知名音乐公司的版权库。

收到版权警告信的惊魂时刻

邮件内容写得很正式,要求我在24小时内下架视频,否则将面临法律诉讼。手指在键盘上停顿了很久,不知道该如何回复。那期关于系外行星探索的视频已经积累了不错的观看量,现在却要因为配乐问题全部删除。

更让人后怕的是,这首曲子我曾在三个视频里都使用过。连夜检查所有作品时,手心一直在冒汗。删除视频时看着数字从“已发布”变成“已删除”,那种挫败感难以形容。辛苦制作的科普内容,就这样因为配乐选择不当而付诸东流。

重新认识音乐版权的重要性

这件事让我开始认真研究音乐版权法规。原来很多我们耳熟能详的“免费音乐网站”,其实都存在版权模糊地带。有些音乐看似可以免费使用,但仅限于个人项目或非商业用途;有些则要求明确署名,而我当时根本没想到要在视频说明里标注音乐来源。

最容易被忽略的是“知识共享许可”的不同类型。有的允许改编,有的禁止商用,有的要求相同方式分享。我曾经天真地以为,只要不用于盈利就可以随意使用,实际上科普视频在平台上的广告收益就已经构成了商业行为。

现在回想起来,那次版权警告反而成了最好的老师。它让我明白,尊重创作者权益不仅是法律要求,更是内容创作者的基本素养。

合法获取配乐资源的探索之路

痛定思痛后,我开始系统性地寻找可靠的配乐来源。首先接触的是各大音乐平台的创作者计划,比如YouTube音频库和Epidemic Sound这类订阅服务。虽然需要支付月费,但换来的是安心创作的环境。

后来发现,许多独立音乐人会在Bandcamp等平台发布可用于视频的曲目。只要仔细阅读使用条款,经常能找到既独特又合法的配乐选择。有个小技巧是关注那些明确标注“可用于视频”的音乐人,他们的作品往往更符合内容创作者的需求。

现在我的工作流程里多了一个固定环节:每首备选配乐都要确认授权范围,并在视频描述中规范署名。这种看似繁琐的步骤,其实为创作筑起了一道安全防线。毕竟,科普视频的价值在于传播知识,而合规使用配乐,本身就是对知识产权的生动诠释。

还记得刚开始做科普视频时,我用的配乐都是东拼西凑来的。直到某天,一位观众在评论区写道:“内容很棒,但背景音乐和画面节奏总感觉差半拍。”这句话点醒了我——是时候从配乐使用者转变为制作者了。

从简单剪辑到专业制作的转变

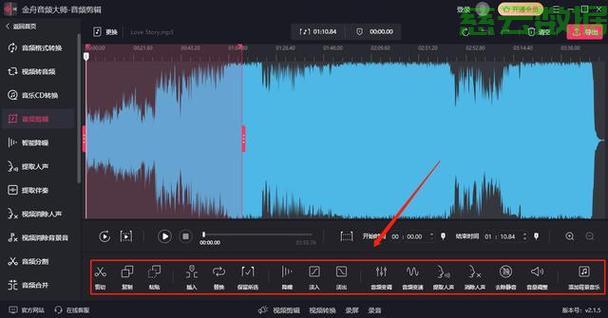

最初接触配乐制作时,我连基本的音频轨道都不太会操作。在剪辑软件里简单拖拽几段现成音乐,以为这就是全部。后来发现,真正专业的配乐需要与画面内容产生共鸣。比如讲解深海生物时,低沉缓慢的旋律更能营造神秘感;介绍太空探索时,渐强的电子音效可以增强未来感。

这个转变过程很像学骑自行车。刚开始总是摇摇晃晃,掌握平衡后就能自如前行。我花了整整两个月,每天抽出一小时学习音频基础知识:什么是频率、混响、压缩,如何调整音量曲线。看似枯燥,但这些知识在后来的创作中发挥了关键作用。

推荐几款实用的配乐制作软件

经过大量尝试,我发现不同阶段的创作者适合不同的工具。新手可以从GarageBand起步,它的界面友好,内置丰富的音色库。我制作的第一支原创配乐就是用它完成的,虽然简单,但完美契合了那期关于植物生长的科普内容。

进阶阶段推荐尝试FL Studio。它的模式编辑器特别适合制作循环节奏,对于需要重复强化某个科学概念的片段非常实用。记得有次制作关于细胞分裂的动画,就是用FL Studio做出了那种层层递进的韵律感。

专业级用户可能会偏爱Logic Pro或Ableton Live。前者拥有强大的音频处理能力,后者在实时创作方面表现突出。不过说实话,我现在大部分作品用的还是FL Studio,工具终究是为创意服务的。

配乐制作技巧的积累与分享

这些年我总结出几个很实用的配乐技巧。最重要的一条是:先确定视频的核心情绪。是好奇、震撼还是温馨?这个基调会决定配乐的整体方向。

另一个常被忽略的技巧是“留白”。不是每个画面都需要音乐填充。在解释复杂概念时,适当的静默反而能让观众集中注意力。我有期关于量子力学的视频,就在关键处设置了五秒的静音,效果出乎意料地好。

最近开始尝试将科学声音元素融入配乐。比如把太阳耀斑的电磁波数据转换成音频,或者用分子振动频率作为节奏基础。这种“科学原声”配乐让内容更具沉浸感,观众反馈特别积极。

制作原创配乐确实需要投入时间,但看到成品与内容完美融合时的满足感,是使用现成音乐永远无法比拟的。更重要的是,你再也不用担心深夜收到版权警告邮件了。