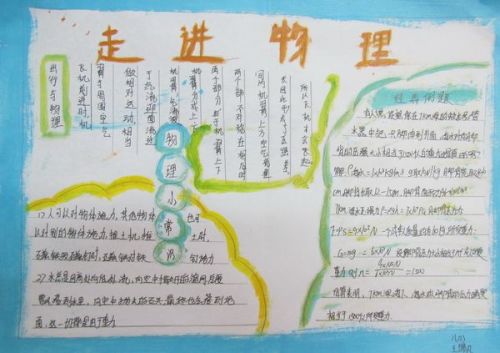

还记得小学时那份涂满彩色铅笔的手抄报吗?或许边角有些皱褶,标题写得歪歪扭扭,但那份亲手创造的成就感至今难忘。生活科普手抄报就像一扇奇妙的窗户,把日常生活中的科学知识装点成触手可及的风景。

手抄报是什么?它有什么特别之处?

手抄报本质上是一份手工制作的微型报纸。它不同于印刷品的千篇一律,每一份都带着制作者的温度。我见过一个孩子做的“厨房里的科学”手抄报,上面沾着些许面粉痕迹——原来他在验证发酵原理时太过投入。这种真实感恰恰是手抄报最动人的特点。

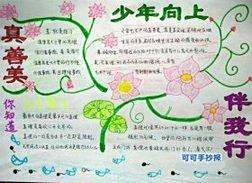

它的特别之处在于融合了知识性、艺术性和手工趣味。你既能看到严谨的科学事实,又能感受到创作者的个性表达。纸张的质感、手写字的笔触、手绘插图的稚拙,这些元素共同构成了手抄报独特的魅力。

为什么要把生活科普知识放进手抄报?

生活科普知识最大的价值在于它的亲近感。当我们了解到“为什么切洋葱会流泪”、“微波炉加热食物的原理”这些日常现象背后的科学,知识就不再是教科书上冰冷的文字。去年我邻居家的孩子做了份“阳台种植指南”手抄报,现在整栋楼的阳台都绿意盎然,这种知识的传播效果令人惊喜。

将生活科普与手抄报结合,就像给知识穿上了便装。它走下神坛,走进我们的厨房、客厅、阳台,变得亲切而实用。这种形式特别适合家庭和学校场景,父母与孩子一起制作手抄报的过程,本身就是最好的亲子科普时光。

手抄报的教育意义远超你的想象

在我参与过的教育项目中,手抄报始终是个神奇的存在。它不只是作业或比赛项目,更是培养综合能力的绝佳载体。孩子们在制作过程中需要搜集资料、筛选信息、设计版面、动手绘制——这个完整流程锻炼的能力是多方面的。

更值得关注的是它的传播功能。一份优秀的生活科普手抄报往往能在班级、社区中引发连锁反应。我记得有份关于“垃圾分类”的手抄报在社区展出后,整个小区的垃圾分类正确率提升了近三成。这种由点及面的影响力,正是手抄报社会价值的体现。

手抄报就像知识的种子,当它在纸上生根发芽,最终会在更多人的心中开出智慧之花。无论你是老师、家长,还是单纯对科普传播感兴趣的人,都不妨尝试从一份简单的生活科普手抄报开始,让知识在指尖流转,在生活中绽放。

策划生活科普内容就像在自家后院寻宝——那些看似普通的日常现象,往往藏着最迷人的科学奥秘。我记得帮侄女做“为什么天空是蓝色的”手抄报时,她惊讶地发现这个每天抬头就能看见的景象背后,竟藏着光的散射原理。从那天起,她看世界的眼光都不一样了。

如何选择让人眼前一亮的生活科普主题

生活科普的主题就在我们身边。早晨煮鸡蛋时水汽的形成,雨天过后出现的彩虹,冰箱里食物的保鲜原理——这些都是绝佳的素材。我习惯把突然想到的主题记在手机备忘录里,比如上周看到猫咪从高处跳下总能平稳落地,就立刻记下了“猫的平衡机制”这个选题。

主题可以按生活场景分类:厨房科学、浴室物理、阳台生物、客厅化学。也可以按知识类型划分:现象解释类(为什么热水结冰更快)、生活技巧类(如何让切开的苹果不变色)、安全知识类(微波炉不能加热什么)。选择主题时有个小窍门——找那些让人忍不住“啊,原来如此”的生活谜题。

在准确和有趣之间找到完美平衡

科普内容最怕变成枯燥的说教。有一次我看到某份手抄报把“水的表面张力”解释得过于专业,密密麻麻的公式让读者望而却步。其实完全可以用“为什么水滴是圆形的”这样生动的问题导入,再用硬币浮在水面的实验来演示。

确保科学准确性是底线。在解释“为什么冰箱能保鲜”时,不能简单说“因为温度低”,而要说明低温如何减缓微生物繁殖。但表述可以更亲切:“冰箱就像给食物按下了暂停键,让细菌们跑得慢一些”。这种拟人化的表达既准确又容易理解。

我发现在科普写作中,用“可能”“通常”这样的词反而更显专业。科学本身就在不断发展,今天的确切结论明天可能就会有新发现。这种开放性的表述恰恰体现了科学的严谨。

从生活中收集科普素材的实用方法

最好的科普素材往往来自亲身观察。养成随手记录的习惯很重要——用手机拍下感兴趣的现象,记下自己的疑问。上周我在超市看到有人纠结买哪种保鲜膜,这个场景就成为了“塑料保鲜膜材质区别”手抄报的灵感来源。

可靠的资料来源是关键。我推荐几个验证信息的方法:交叉核对多个权威科普网站的数据,查阅正规出版社的科普书籍,关注科研机构的官方账号。对于存疑的信息,宁可舍弃也不要将错就错。

实地探访能获得一手素材。去年为了做“本地蔬菜种植”手抄报,我特意去了趟郊区的农场,和菜农的对话让内容变得鲜活起来。这种真实经历带来的细节,是网络搜索无法替代的。

生活科普内容的魅力在于它的即时性和实用性。当你发现刚学到的知识马上就能用在生活中,那种获得感会推动你继续探索。不妨从今天晚餐时的一个小疑问开始,你的第一份生活科普手抄报可能就由此诞生。

好的版面设计就像给知识穿上得体的衣裳——它不会改变内容本身,却能让读者更愿意走近、更容易理解。我至今记得第一次参加手抄报比赛时,评委拿着我的作品说:“内容很扎实,但版面太拥挤,让人喘不过气。”那次经历让我明白,设计不仅仅是装饰,更是内容的导游。

版面构成:搭建清晰的阅读路径

观察任何一份出色的手抄报,你会发现它们都有相似的骨架。通常包括报头区、导读栏、主文区、插图区和装饰区。报头就像商店的招牌,需要第一时间抓住眼球;导读栏则是路线图,告诉读者今天能收获什么。

视觉重心应该留给最重要的内容。一般来说,右上角是最先被注意的区域,适合放置核心知识点。左下角相对较弱,可以安排补充信息或趣味小贴士。记得有次看到一份关于“厨房安全”的手抄报,设计者把“油锅起火怎么办”的应急步骤放在最显眼的位置——这种安排既符合阅读习惯,也体现了实用考量。

留白不是浪费,而是呼吸的空间。我见过太多初学者想把每个角落都填满,结果反而让重点模糊。适度的空白能引导视线,给眼睛休息的间隙。就像说话需要停顿,版面也需要喘息的空间。

色彩搭配:营造舒适的知识氛围

色彩能瞬间改变手抄报的气质。暖色调让人感到亲切,适合生活技巧类内容;冷色调显得专业,适合原理解释类主题。但最稳妥的选择还是主色不超过三种——就像穿衣搭配,太多颜色反而显得杂乱。

对比色用得好能突出重点,用不好就会刺眼。我习惯先用色轮工具确定基础色调,再用深浅变化创造层次。比如做“节水知识”手抄报时,以蓝色系为主,用深蓝突出数据,浅蓝作为背景,既统一又有变化。

考虑到阅读舒适度,文字和背景的对比必须足够明显。黑色文字配浅黄背景比纯白更护眼,深蓝文字配米白背景显得优雅。这些细节不会让内容更正确,但会让阅读更愉悦。

图文排版:构建和谐的视觉关系

图文比例大约7:3是个不错的起点。文字太多显得枯燥,图片太多又显得轻浮。图片应该服务于内容,而不是分散注意力。上周看到一份“植物生长”手抄报,每个知识点旁都配了相应的生长阶段图,图文对应得非常精准。

对齐方式决定了版面的整洁度。左对齐最符合阅读习惯,居中对齐适合标题,右对齐可以用于引文或备注。混合使用时需要保持内在的网格线。我常建议新手先用铅笔轻轻画出版面分区,就像建筑师的蓝图。

字体大小要有节奏变化。主标题最大,小标题次之,正文最小,但最小也要保证坐在一米外能看清。行间距是经常被忽视的细节——1.5倍行距通常最舒适,太密会显得拥挤,太疏又会打断阅读连贯性。

版面设计最终是为内容服务的。最好的设计是让读者在欣赏美观的同时,不知不觉就把知识吸收了。就像好的导游,既带你看到所有风景,又不会让你感觉到被催促。下次设计手抄报时,不妨先问问自己:如果我是读者,会愿意在这份作品前停留多久?

走进教室或社区展览,你总能一眼认出那些令人印象深刻的手抄报——它们未必是内容最丰富的,但一定在表现形式上独具匠心。我曾见过一份关于"微生物世界"的手抄报,作者用立体的纸艺细菌模型作为装饰,让原本抽象的科学概念变得触手可及。这种创意表现的力量,往往能让知识的传递事半功倍。

标题设计:知识的第一印象

标题是手抄报的门面,决定了读者是否愿意继续阅读。字体选择就像给内容配声音——宋体端庄稳重,适合严肃的科普主题;楷体亲切自然,适合生活小技巧;手写体活泼生动,适合面向儿童的内容。记得有次看到"食物相克"主题的手抄报,作者用火焰形状装饰标题中的"危险"二字,瞬间传达了核心信息。

字号对比制造视觉节奏。主标题通常用最大字号,副标题缩小30%,正文再缩小一个层级。但这不是死板的规定——偶尔将某个关键词放大,能产生意想不到的强调效果。就像说话时突然提高音量,读者的注意力自然会被吸引。

色彩与特效要服务内容。渐变色彩适合环保主题,阴影效果适合立体概念,镂空设计能增加互动感。不过特效就像调味料,适量提鲜,过量则腻。我常建议制作者先完成黑白稿,再考虑添加色彩——如果黑白版本已经清晰美观,上色后只会更出色。

插图绘制:将抽象知识可视化

插图不是文字的重复,而是知识的延伸。对于流程类知识,分步骤图解比大段文字更直观;对于数据类信息,信息图表比单纯数字更易懂。上周见到一份"睡眠科学"手抄报,作者用月亮运行轨迹图展示睡眠周期,这个创意让复杂的生理过程一目了然。

手绘与剪贴各有千秋。手绘图个性鲜明,能体现制作者的风格;剪贴画效率更高,适合时间紧张的情况。其实两者可以结合——我自己的习惯是核心概念用手绘,背景元素用剪贴。就像烹饪,主料精心烹调,配料选择现成的也无妨。

图片处理要把握分寸。简单的描边能让图片融入版面,轻微的阴影增加立体感,但过度使用滤镜反而会失真。特别是科普内容,图片的真实性很重要。做"植物识别"主题时,保持植物照片的原色比艺术化处理更有价值。

装饰元素:细节处的巧思

边框不只是边界,也可以是内容的延伸。直线边框简洁现代,适合科技主题;波浪边框轻松活泼,适合生活主题;用相关物品造型做边框——比如用蔬菜形状装饰营养知识手抄报——能让主题更加鲜明。但边框永远不该比内容更抢眼,它就像画框,是为了突出画作而非自身。

装饰元素应该与内容呼应。做"节约用电"主题时,用闪电符号作为项目符号;做"垃圾分类"时,用四种颜色的色块区分内容板块。这些小细节不会增加制作难度,却能让整体设计更加统一。

立体元素的适度使用能带来惊喜。弹出式结构适合展示层次关系,可翻转卡片适合问答设计,不同材质的运用能增加触觉体验。不过立体装饰需要考量展示环境——如果手抄报需要长期悬挂,过于复杂的立体结构可能难以保持。

制作工艺最终要回归实用性。最美的装饰是那些既美观又不影响阅读的,最妙的创意是那些让理解变得更轻松的。每次动手前,不妨先问自己:这个设计是为了炫技,还是为了更好传递知识?答案往往能帮你做出正确的选择。

完成一份精美的手抄报就像烹饪了一道佳肴,如何呈现才能让更多人品尝到它的美味?我记得学校走廊里那些被精心布置的手抄报,总是能吸引不同年级的学生驻足。有份关于"家庭急救知识"的手抄报甚至被拍照传到了家长群,这种自发的传播恰恰证明了展示方式的重要性。

展示环境:为知识搭建舞台

光线决定了手抄报的可见度。自然光下色彩最真实,但要注意避免阳光直射导致的褪色;人工照明需要均匀分布,避免阴影遮挡内容。我们学校曾经把"食品安全"主题的手抄报张贴在食堂入口,那个位置的光线条件让每个排队打饭的学生都能清晰阅读。

高度与视角影响阅读体验。儿童手抄报的最佳高度是离地1-2米,成人阅读区域可以提高到1.5-2.5米。倾斜展示架能让站立阅读更舒适,就像书店里那些微微倾斜的书架。有次看到社区中心把"老年人保健"手抄报放得太低,很多老人弯腰困难,这个细节的疏忽确实影响了传播效果。

环境氛围需要与主题契合。"星空观测"手抄报配合深蓝色背景布置,"植物图鉴"周围点缀几盆真实绿植。这些环境装饰不需要复杂,但能帮助读者更快进入主题情境。就像博物馆的布展,适当的氛围营造能让展品说话。

互动设计:从观看参与到动手体验

可操作元素增加参与感。翻转卡片下面藏着知识问答,滑动条展示数据变化,小口袋里的补充资料供取阅。我设计过一份"声音传播"手抄报,读者可以通过拉动不同长度的橡皮筋感受音高变化,这种互动比单纯阅读印象深刻得多。

留白区域邀请读者贡献。预留的"经验分享"栏让读者添加自己的小窍门,"疑问墙"收集大家的问题。这种开放设计让手抄报从静态展示变成动态交流。有份"节能妙招"手抄报最后被读者填满了各种实用建议,变成了集体智慧的结晶。

多感官体验深化记忆。配合"香料识别"手抄报的小香包,与"乐器知识"配套的简易发声装置。这些设计不需要昂贵材料,一把豆子装在瓶子里就能演示节奏,几片树叶就能展示叶脉形态。知识通过多个感官通道进入大脑,停留的时间会更长久。

数字化延伸:打破时空限制

拍照分享是最简单的数字化。设计时就要考虑拍照效果——关键信息集中在镜头容易捕捉的区域,避免反光材质的使用。二维码链接能提供延伸阅读,我看到有份"本地野鸟图鉴"手抄报附带了观鸟地点的地图二维码,这个设计确实很贴心。

电子版适配不同平台。横版适合电脑浏览,竖版方便手机阅读,关键内容即使在缩略图状态下也要可辨识。制作时可以同步创建电子版本,用Canva或类似工具就能快速完成。我们社区的"垃圾分类指南"手抄报电子版被物业发到各个业主群,传播范围远远超过了实体展示。

线上线下联动创造持续影响。实体手抄报展示期间,通过社交媒体发布制作过程花絮,组织线上知识问答。有学校把优秀手抄报制作成电子期刊,期末发给家长作为复习资料。这种延伸让手抄报的生命周期从几天延长到几个月甚至更久。

展示的终极目标是让知识被看见、被记住、被运用。当你看到有人在你制作的手抄报前停留讨论,或者听到有人引用上面的内容,那种成就感胜过任何奖项。好的展示策略就像给知识插上翅膀,让它从纸面飞入更多人的心里。