1.1 科普视频的定义与特征

科普视频是将科学知识通过视听媒介进行通俗化呈现的内容形式。这类视频通常具备三个核心特征:知识性、趣味性和可及性。知识性确保内容的科学准确,趣味性通过动画、实验演示或故事化叙事来吸引观众,可及性则体现在用普通人能理解的语言解释复杂概念。

记得去年看过一个关于黑洞的科普视频,创作者用“宇宙漩涡”的比喻配合动态模拟,让原本艰深的相对论变得直观易懂。这种将抽象理论具象化的能力,正是科普视频独有的魅力。

1.2 科普视频的社会价值与传播意义

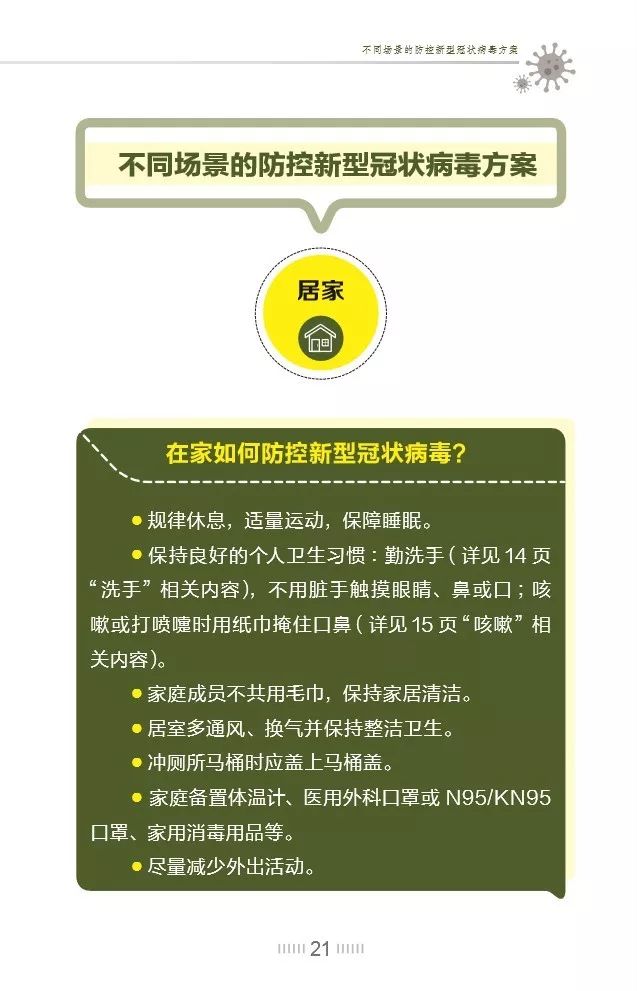

科普视频在当代社会扮演着知识桥梁的角色。它打破了学术圈与大众之间的信息壁垒,让科学知识不再局限于实验室和学术论文。从公共卫生知识普及到气候变化意识提升,科普视频正在成为公民科学素养培育的重要载体。

疫情期间,许多医学类科普视频帮助公众理解病毒传播原理,这种即时性的知识传递展现出新媒体时代的独特优势。科普内容不仅传播知识,更在塑造理性思考的社会氛围。

1.3 科普视频的发展历程与现状

科普视频的演进与技术发展紧密相连。从早期电视科普节目到YouTube时代的专业科普频道,再到如今抖音、B站的知识区,传播平台和形式不断革新。现在的科普视频创作者既有科研机构,也有个人科普达人,形成了多元化的内容生态。

目前科普视频呈现出垂直细分趋势。天文、生物、医学等专业领域都涌现出优质内容,同时跨界融合也成为新特点——科学与人文、艺术的结合让知识传播更具感染力。这种专业化与跨界并存的态势,预示着科普视频正进入成熟发展阶段。

2.1 科普视频内容分类与主题选择

科普视频的内容版图远比想象中广阔。从日常生活科学到前沿科技解读,从自然奥秘到人文历史,每个领域都能找到适合视频化的知识点。我习惯将科普内容分为三类:解释型、探索型和实用型。解释型侧重原理剖析,探索型关注现象发现,实用型则聚焦知识应用。

主题选择往往决定视频的受众广度。热门主题通常具备两个特质:与日常生活关联性强,或满足人们对未知领域的好奇。比如食品安全检测这类贴近生活的主题,往往比纯理论物理更容易获得关注。但小众领域也有其独特价值——我曾制作过一期关于真菌网络的视频,虽然受众相对专业,却获得了意想不到的深度互动。

创作者需要平衡知识深度与受众接受度。太浅显显得敷衍,太深奥又可能劝退观众。找到那个恰到好处的切入点,就像在知识海洋中为观众搭建一座舒适的浮桥。

2.2 科普视频内容制作技巧与方法

制作优质科普视频是个技术活。脚本写作阶段就要考虑视觉化呈现,每个抽象概念都需要找到合适的具象载体。比喻和类比是最常用的工具,把DNA双螺旋结构比作旋转楼梯,或将电磁波谱类比成彩虹,都能大幅降低理解门槛。

画面语言的处理尤为关键。实景拍摄、动画演示、数据可视化这些手段要灵活搭配。记得有次解释概率论,用糖果掉落实验配合动态图表,比单纯讲解公式直观得多。节奏把控也很重要——信息密度太高会让观众疲劳,太松散又显得拖沓。

声音设计常被忽视,其实背景音乐和音效对观看体验影响显著。适当的环境音能增强沉浸感,关键处的音效提示能引导观众注意力。这些细节累积起来,决定了一个科普视频的专业程度。

2.3 科普视频内容传播与效果评估

制作完成只是第一步,让内容抵达目标受众同样重要。不同平台的用户习惯差异很大,B站观众可能期待深度解读,抖音用户则更偏好快节奏呈现。需要根据平台特性调整内容形式,但核心知识准确性必须保持一致。

效果评估不能只看播放量。完播率、互动率、收藏数这些指标更能反映内容真实价值。特别是用户评论,经常能提供宝贵的改进方向。有观众在视频下提出延伸问题,这往往暗示着下一个视频的创作灵感。

传播效果好的科普视频通常具备持续价值。它们不只是即时消费的内容,更成为观众随时可查阅的知识资源。这种长尾效应,才是科普创作最大的成就感来源。