记得小时候,奶奶总爱在夏夜摇着蒲扇讲故事。那些关于萤火虫为什么会发光、月亮为什么有阴晴圆缺的小故事,比教科书上的公式定理有趣多了。现在想来,那些就是最原始的生活科普小故事——把科学知识悄悄藏进日常生活的叙事里。

1.1 生活科普小故事的定义与特点

生活科普小故事像一颗裹着糖衣的药丸。它把枯燥的科学原理溶解在生动的情节中,让读者在享受故事的同时不知不觉吸收知识。这类故事通常有三个鲜明特征:

情节真实可感。故事场景往往取材于厨房、公园、超市这些我们每天都会接触的地方。比如用煮饺子时浮起来的现象解释密度原理,用雨后彩虹讲述光的折射。这种贴近生活的设定让抽象概念瞬间变得触手可及。

语言带着温度。专业术语被转化成“水的皮肤”来形容表面张力,“空气的推力”来解释气压差。我邻居家的小孩就是通过“西红柿的呼吸”这个故事,理解了植物也需要氧气这个生物学常识。

知识碎片化嵌入。不会一次性灌输大量信息,而是把核心知识点拆解成珍珠,串在故事主线上。读者跟随主角解决问题的过程,循序渐进地掌握科学概念。

1.2 生活科普小故事的发展历程

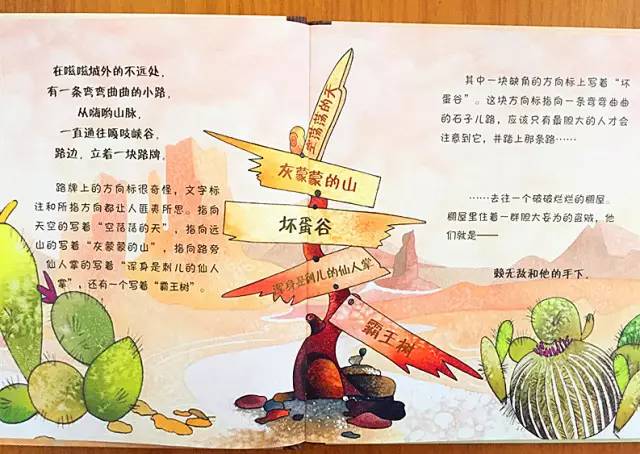

上世纪八十年代,科普创作开始从严肃的学术论文走向大众读物。第一代生活科普故事大多以连环画形式出现,用“小灵通漫游未来”这样的科幻题材激发了几代人的科学想象。

进入新世纪后,这类故事在表现形式上迎来突破。记得2005年我在书店第一次见到带AR技术的科普绘本,手机扫描书页就能看到立体化的细胞结构。这种互动体验彻底改变了知识的传递方式。

最近五年,短视频平台成为生活科普故事的新载体。三分钟的视频里,主播用可乐瓶演示火山喷发,用吸管制作简易气压计。这种即时反馈的创作模式,让科学知识以更轻盈的姿态飞入寻常百姓家。

1.3 生活科普小故事在现代教育中的重要性

传统教育有时会把知识封装在真空里。生活科普故事恰恰打破了这种隔离,它让知识回到产生它的真实场景中重新生长。

在我任教的中学里,有个曾经物理不及格的学生,因为读了一个关于篮球弹跳的科普故事,开始主动研究力学公式。现在他成了校科技创新团队的骨干。这种转变印证了故事化科普的魔力——它不是简单地传递信息,而是点燃求知的火种。

对于低龄儿童,这些故事构建了最初的科学认知框架。当孩子知道肥皂能打败细菌军团,刷牙可以保护牙齿城堡,这些具象化的理解会成为他们未来系统学习的基础。而在成人世界,生活科普故事正在成为破除谣言的利器。用简单实验揭穿“水知道答案”的伪科学,用生动类比解释疫苗工作原理,这种温和的说理方式往往比强硬辟谣更有效。

这些故事最动人的地方,是让科学回归成一种生活态度。当我们开始用科学视角重新观察习以为常的世界,每个普通日子都可能变成新的发现之旅。

创作生活科普小故事就像在厨房里调配一道新菜——需要精准的配料比例,恰到好处的火候,还要懂得如何让食材的本味自然呈现。我刚开始尝试写作时,总想把所有知道的知识都塞进一个故事里,结果就像往一杯水里放了太多糖,反而让人难以下咽。

2.1 选题策略与内容规划

好的选题往往藏在最平凡的生活细节里。上周我在菜市场看到有个孩子在问妈妈为什么茄子是紫色的,这个简单的问题其实包含了花青素、光合作用等好几个科学知识点。生活科普故事的选题就该这样,从日常的“为什么”开始挖掘。

选题时要把握三个维度:相关性、趣味性和延展性。相关性确保话题与读者生活紧密相连,比如选择“冰箱里的食物为什么会结霜”就比“南极冰川形成原理”更贴近日常生活。趣味性要求话题本身有探索价值,“为什么切洋葱会流泪”天然就比“植物细胞结构”更能引发好奇。延展性则指一个话题能串联起多个知识点,像“煮面条时为什么要加凉水”可以延伸到沸点、气压、淀粉糊化等多个概念。

内容规划需要像搭积木一样层层递进。我习惯先用思维导图把核心知识点标出来,再寻找它们之间的逻辑关联。比如要讲“彩虹的形成”,就先从阳光是复合光这个基础概念开始,再到水滴的分光作用,最后才引出色散原理。这样的知识阶梯让读者能轻松拾级而上。

2.2 情节设计与趣味性融入

生活科普故事最怕变成穿着故事外衣的教科书。有次我写了个关于静电的故事,特意设置了一只总被毛衣电到炸毛的猫咪角色,孩子们读完居然自发去做摩擦起电的实验。这就是情节设计的力量——让科学原理在角色遭遇中自然浮现。

制造悬念是保持阅读动力的关键。可以像侦探小说那样设置科学谜题:“为什么刚烧开的水倒进玻璃杯,杯子有时会裂开?”然后带着读者一步步搜集线索——温度变化、热胀冷缩、材质特性,最后揭晓答案时的成就感会让知识记得更牢。

角色塑造也很重要。不妨创造一些有特色的固定角色,比如总是充满好奇的小学生、知识渊博的爷爷、爱做实验的邻居阿姨。这些角色就像读者的化身,他们的探索过程就是读者学习的过程。我记得有本很受欢迎的科普连载,主角是个爱问问题的三年级女孩,很多小读者给她写信分享自己的新发现。

2.3 科学性与通俗性的平衡

走在科学严谨和通俗易懂之间的钢丝上,需要特别的技巧。我的经验是:核心概念必须准确,但表述方式可以灵活。比如解释光合作用时,不说“叶绿体捕获光能驱动碳同化过程”,而说“叶子像个小厨房,用阳光做食材,把二氧化碳和水变成糖”。

比喻和类比是很好的桥梁。把电路比作公路系统,电流是车辆,电阻是收费站;把细胞膜比作小区的门禁系统,选择性让物质进出。这些生活化的类比能快速建立理解通道。不过要注意比喻的准确性,曾经有作者把原子结构比作太阳系,虽然直观但会误导读者对电子运动的理解。

适时引入专业术语,但要给它们穿上便装。第一次提到“蒸发”时,可以加个括号说明“就是水变成水蒸气飞走的过程”。等读者在故事里多次遇到这个词,再慢慢撤掉辅助轮。这种渐进式的专业词汇导入,比一次性抛出大量术语友好得多。

2.4 语言表达与受众匹配

写给孩子和写给大人的科普故事,语言节奏应该像不同型号的自行车——虽然结构相似,但尺寸和配件需要调整。给幼儿的故事要多用拟声词和重复句式,“咕嘟咕嘟水开了”、“一闪一闪小星星”;给青少年的可以加入一些流行元素和幽默对话;给成人的则更适合略带深度的生活哲思。

动词的选择往往决定故事的活力。与其说“植物进行光合作用”,不如说“叶子在阳光下悄悄制作早餐”;不说“声音通过介质传播”,而说“声音踩着空气的波浪跳舞”。这些动态描述能让知识活起来。

控制句子长度也是个细活儿。儿童故事的句子最好保持在15字以内,像“种子醒了。它伸伸腰。钻出泥土。”这样的短句组合;成人故事可以适当加入长句,但也要避免学术论文式的复杂结构。我写完初稿后总会大声朗读一遍,那些读起来喘不过气的地方,就是需要拆分的长句。

最打动人的科普故事,往往带着创作者的温度。当我写到“露珠是夜晚给小草留下的早安吻”时,收到的读者反馈说孩子从此每天早起去看露珠。这种文学化的表达不会损害科学性,反而让知识带着诗意住进读者心里。

那个周二的午后,我永远记得教室里那个平常总坐不住的小男孩。当讲到“为什么雨后会有彩虹”的故事时,他第一次主动举手要求朗读角色台词。课后他拉着我问:“老师,我们能不能在操场上自己造一道彩虹?”那一刻我明白,好的科普故事就像一粒种子,在孩子们心里悄悄发芽。

3.1 激发儿童科学兴趣的有效途径

生活科普故事最神奇的地方,是能把“要我学”变成“我要学”。我班上有个女孩原本对自然科学兴趣缺缺,直到读了关于面包发酵的故事。第二天她带着自己烤的小面包来学校,兴奋地向同学们解释酵母是怎样让面团“吹气球”的。现在她的梦想是当食品科学家。

这些故事就像一扇扇打开的窗,让孩子们发现原来科学就藏在每天的生活里。为什么冰棍会冒白气?为什么蚂蚁总是排着队走路?为什么晚上的星星会眨眼?每个问题都是探索的起点。有家长告诉我,现在带孩子去超市变成了一场科学探险——他们要找出哪种水果维生素C最多,观察冷柜里的白雾是怎么形成的。

把抽象概念具象化的能力,是科普故事独有的魅力。电流看不见摸不着,但通过“电子小精灵在导线里赛跑”的故事,孩子们立刻理解了电路原理。去年科技节,我们班用这个故事设计的“迷宫电路”作品还拿了奖。评委说这是他们见过最有趣的电路教学创意。

3.2 培养科学思维与探索精神

我最喜欢在故事里埋下“问题陷阱”。比如讲完植物传粉的故事后,我会问:“如果蜜蜂消失了,我们的午餐会变成什么样?”这个问题没有标准答案,却能引导孩子们思考生态链的相互依存。有个小组为此做了个调查项目,发现餐桌上三分之一的食物都依赖昆虫传粉。

观察-假设-验证的科学流程,完全可以通过故事来实践。读完“影子变变变”的故事后,孩子们自发记录了同一物体在一天中影子的变化。他们最初以为影子只是随便变长变短,通过记录数据才发现规律——正午最短,早晚最长。这种自己发现的规律,比直接告诉他们的结论要珍贵得多。

批判性思维也能在故事中培养。我会讲两个看似矛盾的故事:一个说“鸟儿轻所以能飞”,另一个介绍蜂鸟虽然很重却飞得很好。孩子们在讨论中慢慢明白,重量不是飞行的唯一因素。这种认知冲突的设计,比单纯的知识灌输更能促进深度思考。

3.3 提升阅读理解与表达能力

我们学校图书馆的老师有个有趣发现:借阅科普故事最多的班级,在语文阅读理解测试中表现也特别突出。这些孩子似乎更擅长抓取关键信息,理清逻辑关系。也许是因为科普故事通常有清晰的因果链条,比如“因为水温达到了沸点,所以水开始沸腾”这样的逻辑训练。

角色扮演是检验理解的好方法。学完“水的旅程”这个故事后,我让孩子们分组表演水滴的冒险——从云朵里落下,流进小溪,被自来水厂净化,最后从水龙头里流出。有个男孩在表演后说:“老师,我现在才知道洗手时流走的水经历过这么多事情。”这种体验式的理解,比任何背诵都来得深刻。

写作能力的提升同样明显。刚开始孩子们只会写“今天做了实验”,听完一系列科普故事后,他们开始能描述“先把蜡烛点燃,再把玻璃杯扣上去,看到火焰慢慢变小最后熄灭,因为氧气被用完了”。这种把过程、现象和原理串联起来的表达能力,正是科普故事最常使用的叙事模式。

3.4 家庭教育中的实践案例

张女士是我印象很深的一位家长。她最初为孩子的科学课成绩发愁,后来尝试每晚睡前读一个科普小故事。一个月后她惊喜地发现,孩子不仅科学成绩提高了,更难得的是开始主动观察生活中的现象。“妈妈,快看!汤里的油花为什么是圆的?”这样的问题现在经常出现在他们的晚餐桌上。

厨房成了很多家庭的第一个实验室。李爸爸分享说,他们按照“发酵的秘密”这个故事做了酸奶。当孩子看到牛奶真的变成固态的酸奶时,那种惊喜的眼神让他感动。现在周末做家庭实验成了他们的固定节目,上周他们还用醋和小苏打模拟了火山喷发。

最让我欣慰的是看到科普故事成为亲子沟通的桥梁。王妈妈说,以前检查孩子作业总是“做完了没”这样的对话,现在他们会一起讨论“为什么冰箱冷冻室在上层更省电”这类问题。知识以故事的形式进入家庭,让学习变成了全家参与的趣事。

这些真实发生的改变让我相信,生活科普故事不只是传递知识的工具,更是点亮好奇心的火种。当孩子们开始主动问“为什么”,开始用心观察这个世界,教育的真正目的就在这些瞬间实现了。

上周我在咖啡馆遇见一位老同学,她正用手机给孩子播放一个互动科普故事。孩子的小手指在屏幕上滑动,让虚拟的种子在阳光下生长。"现在的科普故事和我们小时候真不一样",她笑着说。这让我想起二十年前,自己捧着厚重的百科全书查资料的场景。科技确实在重塑我们传递知识的方式。

4.1 数字化时代的新机遇

智能手机和平板电脑的普及,让科普故事获得了前所未有的传播渠道。我侄女最近迷上一个天文科普APP,每天晚上都要听"星星的故事"才能入睡。开发者告诉我,这个简单的音频节目上线三个月就积累了五十万用户。数字化带来的不仅是便利,更是内容触达率的几何级增长。

个性化推荐算法正在改变科普内容的匹配效率。记得去年我为一个班级推荐科普读物时,需要根据每个孩子的兴趣手动挑选。现在一些阅读平台能通过孩子的点击行为和停留时间,智能推送他们可能喜欢的科学故事。这种"量身定制"的体验,让科学启蒙变得更加精准。

数据反馈让内容优化有了明确方向。某个创作团队告诉我,他们通过后台数据发现,关于"恐龙"和"太空"的故事重复阅读率最高,而"微生物"相关的内容则需要加入更多趣味元素才能吸引小读者。这种即时、量化的读者反馈,是纸质书时代难以想象的。

4.2 多媒体形式的创新应用

增强现实技术给科普故事带来了魔法般的体验。我参观过一所小学的科学课,孩子们用平板电脑扫描课本图片,屏幕上的恐龙就"活"了过来,还能听到它们的叫声和习性介绍。那个瞬间教室里爆发出的惊叹声,让我看到技术对学习兴趣的引爆力。

交互式叙事让读者从听众变成参与者。有个很受欢迎的科普游戏让玩家扮演小水滴,需要做出各种选择来完成水循环的旅程。如果选错了路径,可能会被困在冰川里数百年。这种沉浸式体验,比单纯听故事要印象深刻得多。

音频故事的复兴值得关注。播客平台上,科学类儿童节目正在快速增长。我认识的一位科普作家转型做音频节目后,发现自己的故事通过声音的演绎——比如模仿各种动物的叫声、加入环境音效——反而激发了孩子们更大的想象力。有时候,看不见的画面比看得见的更丰富。

4.3 跨学科融合的发展趋势

STEAM教育理念正在重塑科普故事的样貌。我最近读到一本将编程思维融入自然科学的绘本,孩子们通过理解"如果...那么..."的条件语句,来学习动物适应环境的智慧。这种跨学科的思维训练,可能比单一知识点的传授更有长远价值。

人文与科学的边界在故事中逐渐模糊。一个关于"丝绸之路"的历史故事,可以融入天文导航、纺织化学、食物保存等科学知识。这种融合不是简单的拼凑,而是帮助孩子建立更完整的认知图景——理解科学从来不是孤立存在的。

艺术表达成为科学传播的新语言。某博物馆的科普项目邀请插画师与科学家合作,将复杂的生物概念转化为视觉艺术作品。那些美丽而精确的科学插画,本身就在诉说"真与美可以共存"的理念。我听说这些作品正在被改编成绘本故事,期待它们带给孩子们不一样的科学美感体验。

4.4 社会价值与推广策略

科普故事正在成为教育公平的推动者。在一些偏远地区的学校,缺乏专业科学教师是个现实问题。但通过数字化的科普故事资源,孩子们至少能接触到基础的科学启蒙。有个公益组织专门为农村学校定制本土化的科普故事,比如用当地常见的动植物作为主角,效果出奇地好。

商业与公益的结合创造了新的可能。我了解到有科技企业资助创作了一系列环保主题的科普故事,免费向学校提供。这些故事不仅传播知识,更在孩子们心中种下可持续发展的种子。对企业来说,这是比广告更有意义的社会投资。

社区科普故事角的兴起是个有趣现象。我家附近的社区图书馆每月举办"科学故事会",由志愿者为孩子们讲述生活中的科学。上周的主题是"厨房里的化学",孩子们带着从家里带来的食材来做小实验。这种基于社区的科普推广,成本低廉却效果显著。

未来已经在我们眼前展开。那些曾经只存在于科幻小说中的教学场景,正一步步变成现实。但无论形式如何变化,核心始终未变——用故事唤醒好奇心,让科学回归生活。也许不久的将来,我们的孩子会创造出我们今天无法想象的科普形式,就像二十年前的我们,无法想象今天在手机上就能观看细胞分裂的动画一样。