1.1 生活科普知识的定义与重要性

生活科普知识就是把科学原理融入日常生活的实用信息。它不像实验室里的高深理论,而是关于我们每天都会遇到的事情——从为什么面包会发霉,到怎么挑选新鲜的蔬菜。这类知识让科学不再遥不可及,而是成为解决问题的工具。

记得去年我家阳台的花总养不活,后来偶然读到一篇讲植物光照需求的科普文,才发现我把喜阴的绿萝放在了暴晒的位置。这个小小的知识点,不仅救活了我的盆栽,还让我意识到科学就在身边。生活科普知识的意义正在于此:它帮助我们做出更明智的决定,避免那些本可以预防的麻烦。

这类知识往往能产生连锁反应。了解食品安全常识的人,可能会减少食物中毒的风险;掌握基础急救技能的家长,能在孩子摔倒时正确处理伤口。知识就像口袋里的手电筒,不一定时时用到,但在黑暗时刻能照亮方向。

1.2 生活科普知识讲解的基本原则

讲解生活科普知识不是填鸭式教学,更像是在咖啡厅里和朋友聊天。准确性永远是第一位的——传播错误的信息不如什么都不说。但准确不意味着要堆砌专业术语,用“水分活度”来解释食物保存,不如直接说“干燥环境不易发霉”来得直观。

我观察过一些优秀的科普作者,他们总能把复杂概念拆解成生活场景。比如解释气压原理,可以用高压锅煮饭为什么更快来举例。这种从具体到抽象的路径,让听众能在自己经验中找到落脚点。

另一个关键是适度原则。一次讲解塞进太多信息,就像往小杯子里倒整壶水,最后什么也留不住。选择一两个核心点讲透,比浮光掠影地覆盖十个话题更有价值。毕竟我们是在帮助别人理解,而不是炫耀自己的知识储备。

1.3 常见生活科普知识分类

日常生活中的科普知识大致可以归为几个方向。健康养生类是最常见的,包括营养搭配、睡眠科学、运动生理等——比如为什么晚上吃太多会影响睡眠质量。家居生活类涉及日常用品的使用和维护,像不同材质的餐具该如何清洁,或者如何识别家电的能耗标识。

食品安全与储存是另一个重要类别,从解读食品标签到正确的冷藏方法,这些知识直接关系到我们的健康。我记得有次朋友抱怨买的饼干很快变软,其实只需要在包装里放块方糖就能解决,这就是典型的生活小窍门。

环境与节能知识也越来越受关注,比如怎样选择节能灯具,或者垃圾分类的具体标准。科技产品使用指南则帮助人们更好地驾驭现代工具,从智能手机的隐私设置到家用路由器的优化摆放。这些分类不是绝对的,它们常常相互交织,共同构成我们应对日常挑战的知识网络。

2.1 内容策划与选题技巧

选题就像在河边捡石头——不是每块都值得带回家。那些与日常生活紧密相连、能解决实际问题的主题往往最能引起共鸣。比如“如何辨别冰箱里的食物是否变质”就比“微生物生长原理”更贴近普通人的需求。

我认识一位做科普的朋友,她有个特别的选题方法:每周记录自己被问到的生活问题。上个月她邻居问为什么切开的苹果会变色,这就成了她下一期内容的主题。这种从真实困惑中诞生的选题,天然带着受众的期待。

时效性也是个重要因素。夏天讲防暑降温,冬天谈保暖防冻,季节更替中的痛点往往是最好的切入点。社交媒体上的热门话题也值得关注,当大家都在讨论某种新兴的健康饮食法时,正是厘清迷思的好时机。

选题时不妨问自己三个问题:这个问题常见吗?解释清楚能带来什么实际帮助?我的讲解会比别人更有趣吗?如果答案都是肯定的,那这个选题八成错不了。

2.2 讲解语言与表达方式

把科学知识翻译成生活语言是一门艺术。专业术语就像外语,需要转换成母语才能被理解。说“渗透压”可能让人一头雾水,但说“盐能腌出蔬菜里的水分”就清晰多了。

比喻是最好的翻译工具。解释维生素C的抗氧化作用,可以说它像“食物的防腐剂”,保护细胞不被“锈蚀”。这种形象化的表达能在听众脑中留下深刻印记。记得有次听人用“交通堵塞”比喻血管中的胆固醇堆积,这个画面我至今难忘。

节奏把控同样关键。重要概念需要慢下来重复,辅助信息则可以快速带过。声音的起伏变化也能增强表达效果——惊讶时提高声调,强调时放慢语速。就像好的故事讲述者,知道在哪里设置悬念,在哪里揭晓答案。

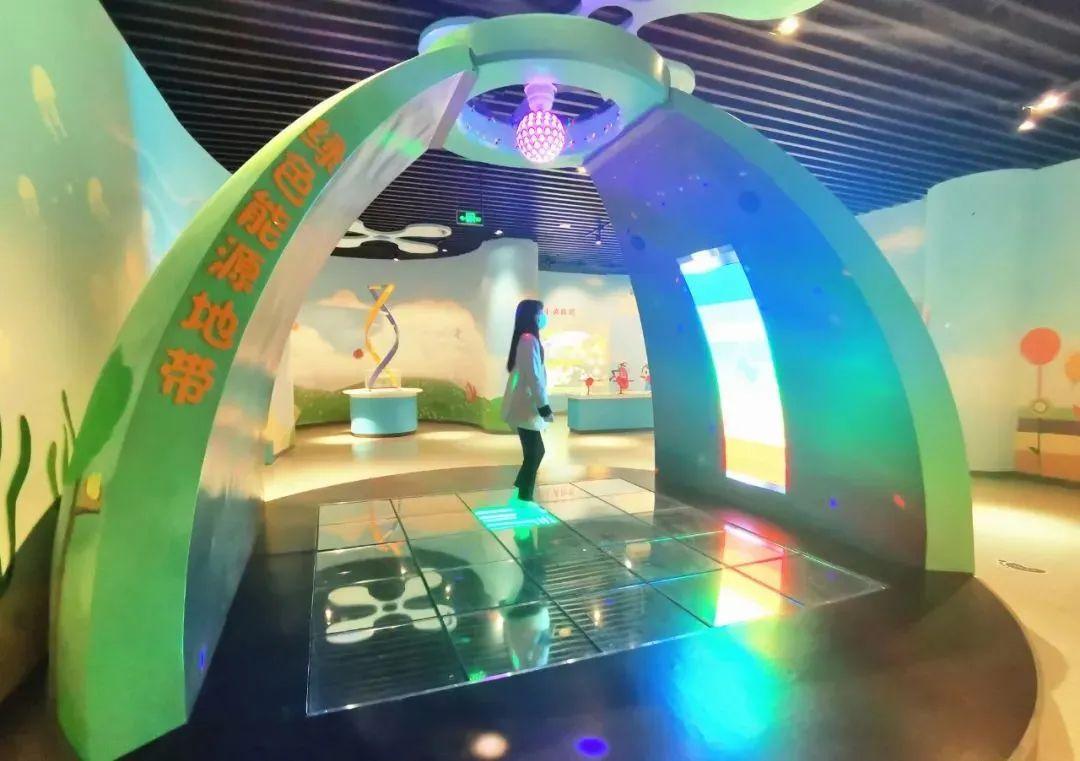

视觉辅助从来不是多余的。一张对比图、一个简单动画,甚至手势比划,都能让抽象概念变得触手可及。但要注意视觉元素是为讲解服务的配角,太过花哨反而会分散注意力。

2.3 互动与反馈机制建立

单向灌输的时代已经过去了。好的科普讲解应该像乒乓球对决,有来有回才精彩。在讲解过程中预留提问环节,比如“大家猜猜看,为什么微波炉加热食物会从内部开始?”这种悬念能瞬间激活听众的思维。

我试过在社区讲座中设置“错误找茬”环节,故意在演示中埋几个常见误区,让听众来挑错。这种参与感让知识记忆特别牢固。有个阿姨后来告诉我,她至今记得我演示的错误洗菜方法,因为“亲自发现的问题最难忘”。

反馈渠道需要精心设计。除了传统的举手提问,可以准备便签纸让听众写下疑问,或者用手机扫码提交问题。线上平台的话,弹幕、投票、实时问答都是不错的互动方式。

重要的是营造安全的提问环境。明确告诉听众“没有愚蠢的问题”,对每个提问都给予认真回应。有时候最珍贵的反馈来自那些看似简单的问题,它们恰恰揭示了知识传播中的盲点。建立长期反馈机制也很重要,比如定期回访、建立社群,让知识的交流持续发生。