1.1 生活科普的定义与重要性

生活科普就是把科学知识从实验室搬到厨房、客厅、阳台这些我们每天活动的地方。它不讨论高深的量子力学,而是解释为什么热水比冷水结冰快,为什么切洋葱会流眼泪。这种知识离我们很近,近到几乎触手可及。

记得去年冬天,我邻居一直抱怨家里湿度太低。当我告诉他可以在暖气上放盆水,利用水分蒸发来调节湿度时,他惊讶地说这比买加湿器管用多了。这就是生活科普的价值——用简单的科学原理解决实际问题。

这类知识最大的魅力在于它的实用性。它不需要你记住复杂的公式,却能让你在煮鸡蛋时掌握最佳火候,在养护植物时知道什么时候该浇水。科学就这样悄无声息地融入了日常决策中。

1.2 简短科普内容的特点与优势

现代人时间碎片化,短小精悍的科普内容反而更容易被接受。一段解释微波炉加热原理的短视频,一篇讲述睡眠科学的千字文,往往比厚重的教科书更有传播力。

好的简短科普有三个特征:解释直观、结论明确、应用直接。比如说明“为什么天空是蓝色的”,用“阳光中的蓝光容易被空气分子散射”一句话就能说清本质。这种内容不需要长篇大论,却能让人立刻明白背后的科学道理。

这类内容特别适合在通勤路上、排队等候时阅读。我发现自己收藏最多的就是那些三分钟能读完的科普小知识,它们像生活小窍门一样随时取用。

1.3 日常生活科普的应用场景

生活科普的应用场景多得超乎想象。在厨房里,它能告诉你为什么玉米粒在锅里会变成爆米花;在阳台上,它能解释多肉植物为什么不需要频繁浇水;甚至在浴室里,它也能说明洗发水起泡的原理。

最让我印象深刻的是有一次朋友的孩子问:“为什么冰淇淋会融化?”我并没有直接回答,而是带他做了个小实验——把冰块放在不同材质的碗里观察融化速度。这种互动式的科普比单纯讲解更有趣,也更容易被记住。

这些知识就像生活的调味料,让平凡的日常多了一份探索的乐趣。当你了解背后的科学原理,做家务、烹饪、园艺都变成了发现之旅。科学不再遥远,它就藏在我们习以为常的每个生活细节里。

2.1 厨房中的物理现象解析

厨房是个天然的物理实验室。煮水时壶盖跳动,那是水蒸气压力在作祟。热油溅起水花,源于水滴瞬间汽化体积膨胀千倍。这些现象每天都在发生,只是我们很少停下来思考背后的原理。

我母亲总抱怨炒菜时油烟太大。后来我告诉她,油烟产生是因为油温超过烟点,不同油的烟点各不相同。橄榄油烟点较低,适合凉拌;花生油烟点较高,适合煎炸。这个简单的物理知识让她从此做菜少了很多油烟困扰。

切菜时刀要锋利不只是为了省力。锋利的刀刃接触面积小,压强更大,轻轻一压就能切断纤维。这个压强原理同样解释为什么细高跟鞋容易损坏木地板。物理规律就这样贯穿在厨房的每个动作里。

2.2 日常用品的工作原理

吸管能吸起饮料,靠的是大气压力而不是“吸力”。当我们吸气时,管内气压降低,外面的大气压就把液体压上来了。这个原理在医疗注射器、抽水马桶中都得到应用。

圆珠笔的笔尖藏着精巧的物理设计。那个小钢珠在纸上滚动时,带出笔芯内的油墨,同时防止空气进入导致油墨干涸。这种利用表面张力和滚动的设计,让书写变得如此顺畅。

我家那把用了十年的保温杯,至今还能保持八小时的热度。真空夹层阻断了热传导,镜面内壁减少了热辐射,瓶盖的密封圈防止了热对流。三种传热方式都被考虑到了,这就是物理设计的智慧。

2.3 声音与光线的奇妙现象

雨天过后经常能看到彩虹,那是阳光在水滴中折射、反射形成的色散现象。有趣的是,每个人看到的彩虹都是独一无二的,因为光线进入眼睛的角度不同。这或许就是彩虹总是带着些许梦幻色彩的原因。

声音在固体中传播比在空气中快得多。小时候我们把耳朵贴在铁轨上听火车是否来临,就是利用这个原理。固体分子排列紧密,声波传递更高效。这个知识在医学听诊器、建筑声学设计中都有应用。

海市蜃楼不是幻觉,而是光在不同温度空气中折射产生的实像。记得在沙漠旅行时,远处明明是一片绿洲,走近却什么都没有。那种视觉与现实的落差,让人不得不感叹光学的神奇。

这些物理现象从厨房延伸到整个生活空间,它们不需要复杂的实验设备,只需要一颗保持好奇的心。理解这些原理,或许不能立刻改变生活,但能让我们在平凡日常中看见不一样的世界。

3.1 常见植物的生长奥秘

植物生长看似简单,实则充满精妙设计。向日葵追随太阳转动,这种现象叫光性运动。叶片表面的气孔在白天打开吸收二氧化碳,夜晚关闭减少水分流失。植物体内有一套完整的调控系统,像精密的生物钟。

我家阳台那盆绿萝,明明放在角落光线不足,藤蔓却总能找到有光的方向生长。这是植物的向光性在起作用,茎尖会产生生长素重新分布,让植物朝着光源弯曲。大自然的设计往往比我们想象的更智能。

多肉植物能在干旱环境存活,得益于它们特殊的代谢方式。夜间打开气孔吸收二氧化碳,白天关闭气孔进行光合作用,最大限度减少水分蒸发。这种CAM光合作用让它们在恶劣环境中依然生机勃勃。

3.2 动物行为的科学解释

猫咪用头蹭人不仅是亲昵表现。它们脸颊、额头分布着腺体,通过摩擦留下自己的气味标记。这是领地标记的本能行为,相当于在说“这个人类是我的”。

候鸟迁徙时能准确导航,可能利用地球磁场、太阳位置甚至星空来定位。它们的眼睛含有特殊的蛋白质,能“看到”磁场方向。这种与生俱来的导航能力,至今仍是生物学未完全解开的谜题。

蚂蚁通过信息素传递消息。工蚁发现食物后,会在回巢路上释放特殊化学物质,其他蚂蚁就能沿着这条“气味高速公路”找到食物源。这种高效的沟通方式,让蚁群成为一个高度协作的超级有机体。

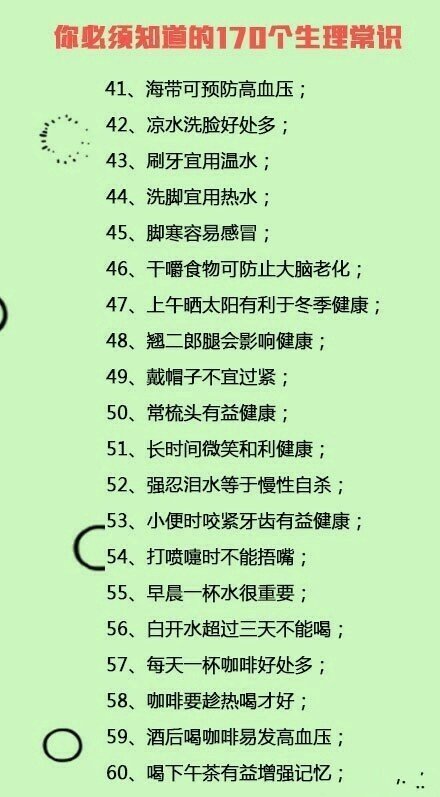

3.3 人体机能的趣味知识

打哈欠会传染其实有科学依据。看到别人打哈欠时,大脑中与共情相关的镜像神经元会被激活,引发模仿行为。这可能是人类进化过程中形成的社交联结机制。

人体最坚硬的部位不是骨头而是牙齿。牙釉质中96%是无机物,比骨骼更能承受咀嚼压力。但牙釉质一旦损伤就无法再生,这个设计上的“缺陷”让我们必须好好保护牙齿。

记得有次熬夜后特别想吃高热量食物,这不是意志力问题。睡眠不足会影响 leptin 和 ghrelin 两种激素的分泌,前者抑制食欲,后者刺激食欲。生物规律在暗中支配着我们的选择,了解这些能让生活更从容。

从阳台盆栽到街头流浪猫,从打哈欠到想吃宵夜的冲动,生物学原理就隐藏在这些日常片段里。认识这些生命现象背后的科学,就像获得了解读生命密码的钥匙。

4.1 日常清洁用品的化学原理

洗洁精能去除油污,靠的是表面活性剂分子。这些分子一头亲水一头亲油,像微型桥梁把油污从碗碟表面拉进水中。泡沫的产生其实是副产品,真正起作用的是那些看不见的分子在努力工作。

漂白水让衣物变白,核心成分次氯酸钠在起作用。它能破坏色素分子的化学结构,让颜色消失。这个过程就像把一幅画的颜料分子拆解成无色的小碎片。记得第一次用漂白水不小心溅到深色衣服,瞬间褪色那块痕迹,让我直观感受到化学反应的威力。

洁厕块放入水箱缓缓溶解,释放出的蓝色清洁成分附着在陶瓷表面。这些成分大多含有界面活性剂和杀菌剂,每次冲水都在进行一场微观的化学清洁战。设计确实非常巧妙,既保证清洁效果又控制使用剂量。

4.2 食物变化的化学过程

面包在烘烤中变成金黄色,这是美拉德反应的杰作。面粉中的氨基酸与糖类在加热时发生复杂反应,产生数百种风味物质。刚出炉面包的香气,本质上是一场精确控制的化学交响乐。

切开的苹果很快变色,多酚氧化酶在空气中与酚类物质相遇的结果。这个氧化过程让苹果细胞受损处变成褐色。挤点柠檬汁就能延缓变色,维生素C的抗氧化性在这里扮演了保护者角色。

腌肉时加盐不仅调味,还改变蛋白质结构。盐分使肌肉蛋白部分变性,锁住水分的同时让肉质更紧实。这个简单动作背后,是离子与蛋白质分子间的静电相互作用。厨房里的每个步骤,几乎都能找到对应的化学解释。

4.3 环境中的化学反应

铁制品生锈是最常见的氧化反应。铁与空气中的氧气、水分结合,形成疏松的铁锈。这个过程缓慢却持续不断,就像时间在金属上留下的签名。汽车挡泥板那些褐色斑点,记录着材料与环境的化学对话。

光化学烟雾在城市上空形成,汽车尾气中的氮氧化物在阳光作用下发生系列复杂反应。这些污染物在紫外线激发下变得更具刺激性。晴朗天气空气质量反而变差,这种反直觉现象正是光化学反应的典型特征。

酸雨腐蚀大理石建筑,硫酸与碳酸钙反应生成易溶于水的石膏。雨水吸收大气中的二氧化硫,变成稀硫酸降落地面。那些古老雕像日渐模糊的轮廓,默默诉说着空气污染与建筑材料间的化学故事。

从洗碗槽到烧烤架,从锈迹斑斑的栏杆到雾蒙蒙的天空,化学原理在生活的每个角落悄然运行。理解这些反应,就像学会阅读物质世界的隐形文本。

5.1 科普内容选题技巧

选题要从日常场景切入,寻找那些人们习以为常却不知其所以然的现象。水龙头滴答声的规律、冰箱结霜的原理、微波炉加热食物的方式,这些看似普通的日常都藏着科学密码。记得有次邻居问我为什么煮饺子要加凉水,这个简单问题背后涉及热传导与淀粉糊化的复杂过程,正是理想的科普素材。

观察生活中的“为什么”是选题宝库。晨露形成、彩虹出现、肥皂去污,每个现象都连接着基础科学原理。选题时要考虑受众的知识背景,太专业容易让人望而却步,太浅显又失去科普价值。我常建议新手从厨房科学开始,那里有最丰富的实验场。

选题还要兼顾时效性与趣味性。季节变化带来的自然现象、节日相关的传统习俗、新上市科技产品的原理,都能成为切入点。去年冬天解释车窗结霜原理的那篇内容,阅读量明显高于平时,就因为切中了当下需求。

5.2 知识简化与表达方法

把专业术语转化为生活语言是核心技能。不说“光的折射现象”,而描述“筷子插入水中看起来变弯”的直观体验。复杂的科学概念需要找到合适的比喻,比如把电流比作水流,电压比作水压,电阻比作水管粗细。

多感官描述能增强理解。解释声音传播时,不只是讲振动频率,还要描述不同材质传递声音的差异——木头门与金属管的敲击声明显不同。这种具象化表达让抽象概念变得可触摸。

视觉辅助永远比纯文字有力。简单的示意图、对比照片、步骤演示,都能大幅降低理解门槛。制作冰融化实验内容时,我拍了连续时间点的对比图,读者反馈说比看大段文字清楚得多。表达方式本身就在传递科学思维。

5.3 儿童科普内容制作要点

给孩子讲科学要像讲故事。把水循环说成小水滴的旅行,把植物光合作用描述成叶子吃阳光做食物。拟人化手法能激发孩子的共情与好奇。我女儿至今记得“叶绿体是植物的小厨房”这个比喻,虽然她还不懂叶绿体的确切定义。

互动体验胜过单向传授。设计可以亲手尝试的小实验,用吸管观察虹吸现象,用放大镜聚焦阳光点燃纸片。这些动手环节不仅验证理论,更培养探索精神。上周教侄子用柠檬汁写密信再加热显影,他兴奋地给每个家人都写了“秘密信件”。

安全边界必须清晰划定。任何涉及火、电、化学品的实验都要特别标注安全须知。儿童科普的责任不仅是传递知识,更要建立安全实验的习惯。那些“请家长陪同”“在通风处进行”的提示,看似琐碎实则必要。

制作生活科普内容,本质上是在科学与日常间搭建理解的桥梁。好的科普作品让人看完后感叹“原来如此”,然后带着新的眼光重新观察身边世界。