科普知识像空气一样无处不在。它可能藏在清晨煮鸡蛋的水汽里,也可能躲在手机充电时发烫的电池中。记得有次邻居阿姨误将干燥剂当调料包放进汤里,幸好及时科普避免了危险。这类知识看似平常,关键时刻却能保护我们远离隐患。

科普知识定义与重要性

科普知识是将专业科学内容转化为大众能理解的语言。它不要求你记住复杂的公式,而是理解背后的原理。比如知道冰箱省电要把温度调到中档,明白雨天行车要降低胎压。这些常识积累起来,能让日常生活更安全高效。

科普知识构建起我们与世界的对话桥梁。当孩子问“为什么蚊子叮的包会痒”,当老人困惑“降压药能不能随意停用”,准确易懂的科普就是最好的答案。它帮助我们做出明智判断,不再被谣言迷惑。

生活科普知识分类体系

生活科普像棵大树,主要枝干包括健康养生、家居安全、食品营养、环保节能等领域。每个领域又延伸出更细的分支——健康知识涵盖疾病预防、急救技能;家居知识包含电器使用、清洁技巧;食品知识涉及储存方法、营养搭配。

这些分类不是孤立的。选购节能灯泡既属于环保范畴,也关联家庭开支计算。理解这种网状结构,能让我们更灵活地运用知识解决实际问题。

科普知识传播的意义

好的科普传播让知识像蒲公英种子般飘散。社区里的垃圾分类指导、药店里的用药说明、甚至食品包装上的储存提示,都在完成科普的使命。这种传播改变着我们的行为习惯——越来越多人开始自带购物袋,学会查看食品成分表。

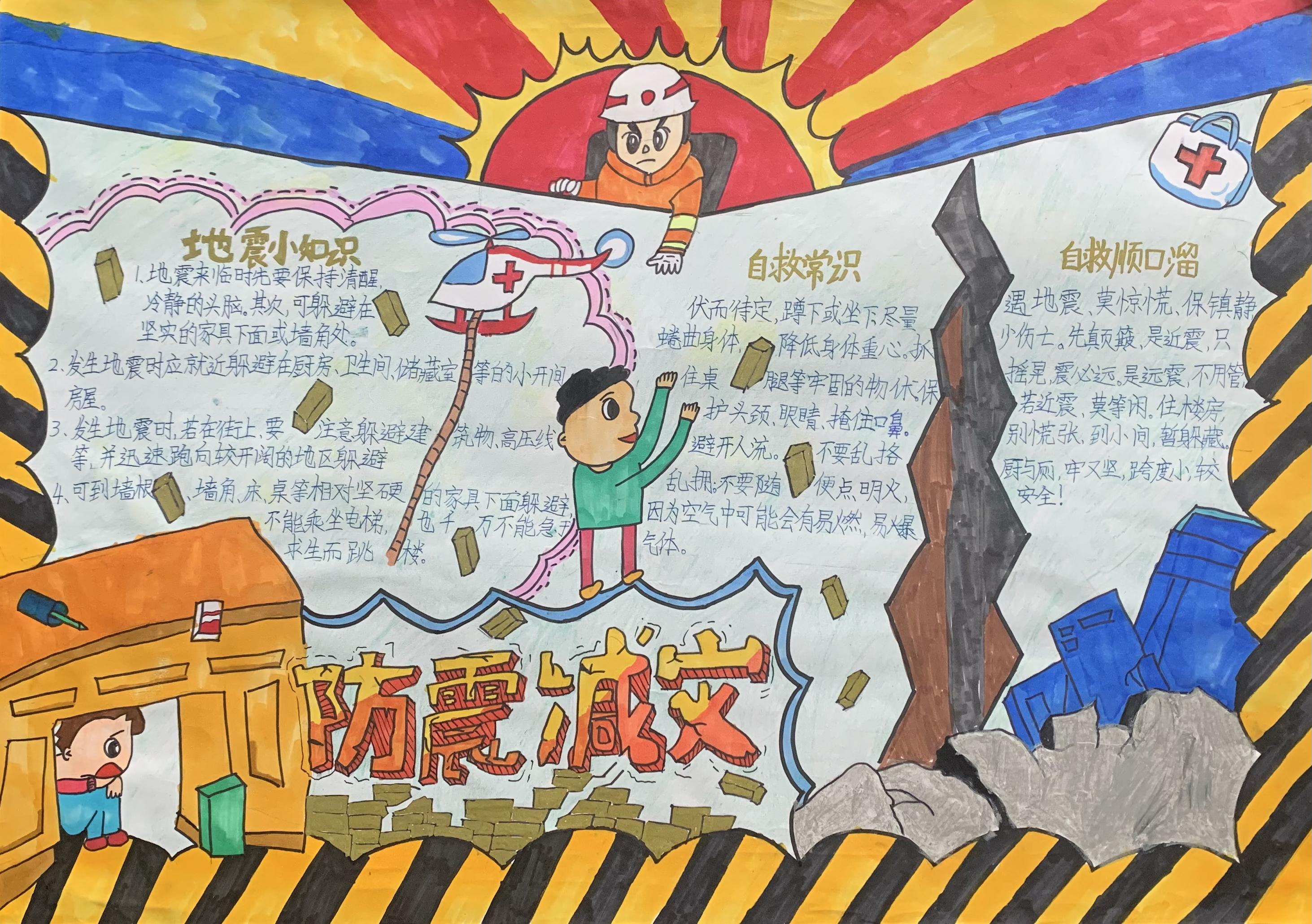

科普知识在特殊时刻更能显现价值。疫情时期正确的洗手方法、地震发生时的避险要点,这些内容通过各种渠道快速传递,成为守护生命的屏障。知识只有被需要的人掌握,才真正拥有力量。

生活里的科学像散落的珍珠,需要细心串联。上周整理厨房时,我发现冰箱冷藏室结着厚厚冰霜,这才想起很久没除冰了。随手查了资料,原来定期除冰能省下不少电费。这类实用知识就像生活里的小助手,总在需要时给你惊喜。

健康养生类知识

晨起喝温水这个习惯我坚持了三年。刚开始只是跟风尝试,后来才明白这能唤醒消化系统,促进新陈代谢。类似的小知识还有很多——午睡20分钟效果最好,超过半小时反而容易昏沉;晚上泡脚水温不宜过高,40度左右最舒适。

运动防护常常被忽略。健身后肌肉酸痛时,适当拉伸比完全静止恢复更快。记得有次爬山后小腿僵硬,用热水袋热敷反而加重不适,后来才知道急性损伤该用冷敷。这些细节差异,往往决定着养生效果。

食品安全与营养

冰箱不是保险箱。去年夏天我把切开西瓜直接冷藏,结果孩子吃后肠胃不适。现在才知道切开的瓜果最好用保鲜膜密封,且存放不超过24小时。生熟食要分开放置,熟食在上层,生肉在底层,避免交叉污染。

食品标签藏着很多信息。配料表按含量降序排列,排在首位的成分含量最高。营养成分表里“每份”和“每100克”要区分清楚。上次买酸奶时注意到,某品牌标着“零蔗糖”却含有果葡糖浆,这类文字游戏需要留心。

居家生活小窍门

油污清洁可以很轻松。在油烟机滤网撒上面粉,静置后拍打就能带走大部分油渍。微波炉异味放柠檬水加热三分钟就能消除。这些小方法既环保又省钱,我特别喜欢用白醋水擦玻璃,比专业清洁剂效果还好。

衣物护理有讲究。羊毛衫洗后平铺晾干能防止变形,牛仔裤翻面清洗可保颜色持久。有一次我把真丝围巾误扔进洗衣机,取出时已经毁坏。现在贵重衣物都会先看洗涤标志,这个习惯避免了很多损失。

环保节能知识

待机耗电是个隐形杀手。测试发现我家机顶盒待机功率竟有15瓦,现在用完都会拔插头。空调温度调高1度能省电7%,这个发现让我家夏季电费明显下降。其实很多节能做法简单易行,只是我们很少注意。

废物利用充满创意。旧T恤剪成抹布,饮料瓶改造成花盆,这些改造给生活增添趣味。社区推广厨余堆肥时我率先尝试,三个月后收获的肥土让阳台植物格外茂盛。环保不是宏大概念,它就藏在这些日常选择里。

那张布满折痕的牛皮纸还收在抽屉里,是我初中时做的第一份生活科普手抄报。当时把各种知识点塞得密密麻麻,老师批注"内容很好,但看得眼睛疼"。现在回想,内容编排确实需要呼吸感,就像房间需要留白才能显得舒适。

内容选择与编排技巧

选材要像挑选水果——既挑当季的也挑耐放的。健康养生这类常青话题适合作为主干,配合时令知识比如夏季防暑、秋冬进补。上周帮邻居孩子做手抄报,我们把"如何挑选新鲜荔枝"和"空调房保湿技巧"组合,既实用又贴近生活。

信息密度需要精心把控。核心知识点用大字号突出,辅助说明适当缩小。重要数据可以加框强调,比如"隔夜菜中亚硝酸盐含量变化表"。记得有次看到一份手抄报把关键数字用荧光笔圈出,即使站在远处也能看清主要信息。

图文搭配与版面设计

图文比例接近三餐搭配——主食七分,配菜三分。文字段落最好控制在5行以内,配图要紧扣主题。上次参观学校手抄报展,获奖作品在"食品安全"板块用叉子插着警示标志的简笔画,既生动又节省空间。

分区设计可以借鉴杂志排版。报头占整体15%左右,主体内容分2-3栏。重要内容放在版面左上到右下的对角线上,这是视觉焦点区域。我习惯先用铅笔轻轻画出版面分区,就像建筑师先画结构草图。

色彩运用与视觉效果

主色调最好不要超过三种。科普类适合蓝色系体现理性,绿色系象征健康,橙色系传递温暖。用色比例按70%主色、25%辅助色、5%点缀色来分配。记得有份优秀作品用浅蓝底配白色云朵分割线,既清新又自然。

对比度决定阅读舒适度。深色字配浅色背景最稳妥,避免红配绿这类容易炫目的组合。重点内容可以用互补色突出,但面积要小。上次看到有人把关键提示印在黄色便签形状的色块上,这个巧思让我印象深刻。

创意元素添加方法

互动设计能让手抄报活起来。在环保主题部分加入可翻动的小卡片,背面藏着节能小测试。立体元素不必复杂,用泡棉胶把重要知识点垫高1-2毫米就有跃然纸上的效果。

生活化创意最打动人。用真实物品的拓印做装饰——树叶脉络表现自然主题,布料纹理呼应衣物护理。我见过最巧妙的创意是把电池形状的卡片贴在节能板块,上面写着"你的环保能量还剩多少",让人会心一笑。

翻箱倒柜找材料的经历想必大家都不陌生。去年帮表妹做科普手抄报,我们差点用烘焙油纸代替素描纸,结果发现透墨严重。工欲善其事,必先利其器,合适的工具确实能让制作过程事半功倍。

制作工具与材料准备

基础工具就像厨房里的盐和油——看似普通却不可或缺。8开或4开素描纸是最佳选择,厚度适中不易渗墨。勾线笔准备0.3mm和0.5mm两种规格,细的写小标题,粗的描边框。水彩笔选12色基础套装就够用,马克笔适合大面积涂色。

特殊材料能给作品增色不少。金银油漆笔可以点缀标题,泡棉胶制造立体效果。我总习惯多备几张草稿纸,用来试验配色和版面。记得有次临时想画温度计图案,幸亏带了圆规才能画出标准弧形。

分步骤制作流程

构思阶段要像建筑师画蓝图。先用铅笔在草稿上勾勒版面分区,报头位置预留15%空间。重点内容安排在视觉动线上——从左上方到右下的对角线区域最吸引眼球。这个规划过程让我想起搭积木,地基稳固才能建得高。

绘制阶段需要分层推进。先用铅笔打出全部草稿,接着勾线笔描边,最后上色。标题文字最后填写,避免被颜料弄花。上个月指导社区孩子做手抄报,我们坚持"先背景后主体"的顺序,有效防止了颜色混染。

常见问题与解决方案

墨水渗漏是新手常遇的难题。如果用水性笔,记得在纸下垫张废纸。彩铅涂色力度不均时,可以横向握笔平涂。有次看到学生用棉签蘸水彩颜料,意外创造出柔和的渐变效果。

版面失误也有补救方法。写错字不必整张重做,用白色修正液覆盖后剪个形状相同的纸片贴上。色彩过艳显得刺眼时,用浅灰色轻扫一层就能降低饱和度。这些应急技巧就像烹饪时的救场秘诀,关键时刻特别管用。

优秀作品展示与评析

社区图书馆展出过一份"食品安全金字塔"手抄报。作者用瓦楞纸制作立体金字塔,每层放置不同的食品标签,这个创意把抽象概念变得触手可及。色彩选用清新的果绿色系,与主题高度契合。

学校科技节获奖作品《家庭节能宝典》也令人印象深刻。版面右侧设计成可翻动的电费单造型,背面记录着省电技巧。插画采用统一的扁平风格,用电器待机功耗的数据可视化做得特别清晰。这类作品最打动人的,是把知识转化成了可操作的行动指南。