生活像一本永远翻不完的百科全书。我们每天都会遇到各种需要解答的问题——为什么微波炉加热金属会冒火花?怎么判断鸡蛋是否新鲜?这些看似琐碎的疑问,恰恰是科普生活知识最生动的注脚。

1.1 科普生活知识的基本概念与重要性

科普生活知识就是把科学原理转化成普通人能理解的生活智慧。它不要求你记住复杂的公式,而是教会你如何用科学思维解决日常问题。

记得去年夏天,我家冰箱突然不制冷。按照老办法可能会直接报修,但运用基础的电路知识检查后,发现只是插头松动。这个经历让我真切体会到,科普知识就像生活里的“瑞士军刀”,看似小巧却能在关键时刻派上大用场。

掌握这些知识能帮你: - 做出更明智的消费决策 - 避免被伪科学产品误导 - 在紧急情况下保护家人安全 - 培养孩子的科学素养

生活中处处是科学。理解食物保鲜原理,你自然知道该如何储存不同食材;了解基础人体生理,你就明白为什么熬夜后第二天会特别疲惫。

1.2 如何系统学习科普生活知识的方法

学习科普知识不需要正襟危坐。最好的方式就是从你最常遇到的问题开始。

我习惯在厨房贴个便签,每次遇到烹饪相关疑问就记下来。比如“为什么土豆发芽不能吃”、“怎么让牛肉更嫩”。周末抽半小时集中查资料,一个月下来竟积累了二十多条实用技巧。

试试这些学习方法: 从生活场景切入。厨房科学、家居物理、健康医学,选择你最常接触的领域起步 建立知识联系。学习食品保存时,可以关联到微生物生长条件,再延伸到家庭消毒方法 实践验证理论。按照科普方法自制酸奶,观察发酵过程,比单纯阅读印象更深 定期整理笔记。用思维导图连接相关知识点,形成自己的知识网络

碎片时间特别适合积累科普知识。等公交时看个三分钟科学小视频,睡前读篇生活科普文章。这些零散学习最终会串联成完整的知识体系。

1.3 科普生活知识学习资源推荐

优质的学习资源能让科普之路事半功倍。经过长期使用,这几个渠道确实值得推荐:

权威科普平台 “科普中国”网站内容严谨,特别适合查询健康类知识 果壳网的“日常迷信粉碎机”栏目,专门破解流传甚广的伪科学

实用工具类 “丁香医生”APP的药品查询功能,扫一扫药盒就能看到详细说明 国家应急广播的防灾手册,图文并茂地讲解各种应急处理方法

亲民科普账号 几个做生活实验的短视频创作者,用直观方式演示科学原理 本地科技馆的周末工作坊,亲手操作比单纯观看更有收获

选择资源时记得核对信息来源。政府机构、正规科研单位发布的内容通常更可靠。那些声称“专家不愿告诉你的秘密”之类标题,反而要多加警惕。

学习科普知识是个持续过程。不必追求一步到位,每天理解一个小知识,半年后你就会发现自己已经能解答身边人的很多疑问。这种成长带来的满足感,或许就是科普学习最大的魅力。

生活里的科学智慧往往藏在最普通的日常中。那些让我们生活更健康、更安全、更环保的小窍门,本质上都是科学原理的巧妙应用。

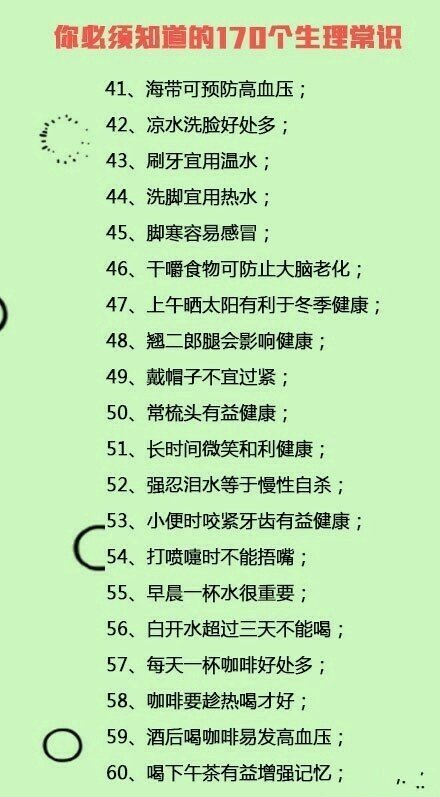

2.1 日常生活健康科普技巧

健康科普不是复杂的医学理论,而是将科学知识转化为每天都能用到的生活智慧。

我有个朋友总抱怨下午犯困,后来发现是午餐吃了太多精制碳水。调整饮食结构后,整个人的精神状态明显改善。这个简单的改变背后,其实是血糖波动与能量供给的科学原理。

饮食类技巧 煮鸡蛋时加勺盐,蛋壳不容易破裂——这是通过提高水沸点实现的 切洋葱前冷藏十分钟,刺激性气味的硫化物挥发会减少 香蕉挂起来保存更耐放,避免受压部位快速变黑

居家健康细节 牙刷放置要远离马桶,冲水时气旋可能将微生物带到空中 室内绿植晚上移到客厅,卧室夜间耗氧问题就不必担心 微波炉加热食物记得翻动,电磁波穿透深度有限

这些技巧看似简单,却都经过科学验证。比如“冰箱不是保险箱”这个概念,理解了不同微生物的适宜温度,你自然知道哪些食物该放冷藏、哪些需要冷冻。

2.2 家庭安全与应急科普知识

家庭安全知识就像保险,平时感觉不到它的存在,关键时刻却能保护全家。

去年小区停电,邻居家蜡烛引燃窗帘差点酿成火灾。这件事让我意识到,很多安全事故都源于对基础科学原理的忽视。

防火安全 油锅起火切记不能用水泼,油的密度小于水会加剧飞溅 手机整夜充电存在风险,锂电池过充可能引发热失控 燃气泄漏先开窗再检查,避免开关电器产生电火花

应急处理 烫伤后立即用流动冷水冲洗,快速降低皮肤表层温度 食物噎住采用海姆立克法,利用肺部残留气体形成冲击 地震时躲避在“生命三角区”,结实的家具旁相对安全

记得定期检查家里的应急物资。灭火器压力表指针是否在绿色区域,应急药箱里的药品是否在保质期内。这些细节平时容易忽略,紧急时刻却至关重要。

2.3 环保节能科普实用方法

环保不是遥不可及的理念,而是通过科学方法让资源利用更高效的生活方式。

我家阳台有个雨水收集桶,浇花用水基本能自给自足。这个简单的装置每年节省的水量,足够一个三口之家使用半个月。

节能妙招 空调温度设定在26度最经济,每调低一度耗电增加约7% 冰箱存放七分满最省电,留出空间利于冷气循环 热水器不用时调至保温,反复加热比持续保温更耗能

资源循环 旧T恤剪成布条代替一次性抹布,吸水性好且可重复使用 咖啡渣晒干后放入冰箱,天然除味效果不输化学制品 快递纸箱裁成合适尺寸,变身收纳盒既整齐又环保

这些方法背后都有其科学依据。比如空调设定26度的建议,综合考虑了人体舒适度与能耗曲线;冰箱保留空间则是为了维持更好的热对流效率。

环保节能带来的不仅是账单数字的变化。当你看到电表转速变慢,水费明显下降,那种参与可持续发展的成就感,或许比节省的费用更令人愉悦。

科学让生活更美好,不是因为高深的理论,而是它将复杂原理转化成了每个人都能使用的实用技巧。掌握这些知识,就像拥有了生活的“快捷键”。

科普知识最迷人的地方,是它如何从书本走进现实。那些看似抽象的科学原理,其实每天都在我们的生活中默默发挥着作用。

3.1 科普知识在生活中的实际应用案例

科学原理从实验室走向日常生活的过程,往往比我们想象的更加自然。

前几天看到邻居在阳台上安装了一个简易的雨水收集装置,用几根PVC管和储水桶就解决了浇花用水问题。这个设计的核心就是利用重力与连通器原理,完全不需要额外能源。

厨房里的科学 高压锅缩短烹饪时间,是通过提高水的沸点实现的 微波炉加热食物从内到外,因为水分子在电磁场中高速旋转 发酵面团时盖上湿布,保持表面湿度防止干裂——这是控制蒸发速率的应用

居家智慧 冬天窗户上出现的水珠,其实是室内外温差导致的冷凝现象 用盐水浸泡切好的苹果防止变色,涉及的是氧化还原反应 抽水马桶的虹吸设计,巧妙运用了大气压强与液体压力差

我母亲一直用传统方法保存生姜,直到我告诉她低温会促使生姜淀粉转化为糖分,导致口感变差。现在她把生姜放在阴凉通风处,保鲜时间反而更长。这个改变让她开始主动关注其他食材的储存科学。

3.2 如何辨别科普信息的真伪

在这个信息爆炸的时代,分辨科学知识的真伪已经成为必备的生活技能。

去年朋友圈疯传的“塑料大米”视频,看起来很有说服力。但稍微思考一下就会发现问题——塑料颗粒的成本比真大米还高,造假者图什么呢?

识别伪科学的几个信号 过度简化的因果关系:“吃这个就能治好那个” 缺乏具体数据支撑:“研究表明”却不说哪个研究 制造不必要的恐慌:“再不看就晚了”这类标题 违背基本科学常识:永动机、水变油这类传说

验证信息的方法 交叉核对多个可靠来源:权威科研机构网站怎么说 查看原始研究论文:摘要通常足够普通人理解 运用基础科学知识判断:是否符合能量守恒等基本原理 注意利益相关方:推销产品的“科普”需要特别谨慎

记得有次看到“手机辐射煮熟鸡蛋”的帖子,用热力学公式简单计算就知道不可能。手机最大功率才2瓦,而煮熟鸡蛋至少需要几千焦的能量。这种基础物理知识,就是最好的“谣言粉碎机”。

3.3 科普生活知识的持续学习与更新

科学知识从来不是一成不变的真理,而是不断修正和完善的过程。

十年前我们还认为脂肪是健康的大敌,现在的研究却区分了健康脂肪与反式脂肪的不同影响。这种认知的更新,恰恰体现了科学自我修正的魅力。

建立学习习惯 订阅几个靠谱的科学媒体:选择那些注明信息来源的 加入科学爱好者社群:不同背景的人能提供多元视角 定期整理知识笔记:用自己的话复述有助于理解 保持好奇与质疑:即使是权威说法也要思考其依据

应对知识更新 理解科学共识的形成过程:单个研究不等于最终结论 关注核心原理而非具体数字:基本物理定律很少改变 区分科学进展与商业炒作:真正的突破需要同行评议 接受知识的不完美:今天的真理可能是明天的谬误

我习惯每个月抽时间浏览最新一期《科学美国人》的科普文章。不是为了成为专家,而是保持对科学进展的基本敏感。这种持续的学习让我在面对新的健康建议或技术产品时,能做出更明智的判断。

科普知识的学习更像是在拼一幅永远完不成的拼图。每片新知识都可能改变我们对整个图景的理解。重要的不是记住所有细节,而是培养科学的思维方式——那种基于证据、保持开放、愿意修正的思考习惯。

当科学成为我们观察世界的透镜,平凡的生活也会展现出不一样的光彩。