生活小百科节目像一位贴心的邻居,每天带着实用小窍门走进观众的生活。这类节目往往在晨间或傍晚时段播出,成为许多人日常生活中的固定伴侣。

生活小百科节目的定义与特点

生活小百科节目本质上是一档服务型节目,专注于解决观众在日常生活中遇到的各种实际问题。从厨房清洁到衣物保养,从健康养生到居家妙招,内容包罗万象。这类节目最大的特点是实用性强,每个小技巧都能立即在生活中应用。

记得有次我尝试用节目里教的柠檬去水垢方法,效果出奇地好。这种立竿见影的实用价值,正是生活小百科节目最吸引人的地方。

主持稿在节目中的重要性

主持稿就像节目的骨架,支撑起整个节目的脉络。没有精心设计的主持稿,再好的内容也难以有效传达。主持稿不仅规范了节目流程,更确保了信息传递的准确性和完整性。

在实际录制中,主持稿能帮助主持人把握节奏,避免遗漏重要信息。特别是在直播节目中,主持稿更是主持人的安全绳,让整个节目在既定轨道上平稳运行。

优秀主持稿的基本要求

一份出色的主持稿需要满足几个基本条件。语言要通俗易懂,避免使用专业术语,让各个年龄段的观众都能轻松理解。内容编排要有逻辑性,从问题到解决方法,层层递进。

主持稿的篇幅要适中,既不能太简略导致信息量不足,也不能过于冗长让观众失去耐心。最重要的是,主持稿要留有互动空间,让主持人能够根据现场情况灵活调整。

我见过一些优秀的主持稿,它们就像精心设计的对话,既自然流畅又信息丰富。这样的稿子写起来确实需要下功夫,但效果非常值得。

一份好的主持稿就像精心设计的房屋,需要稳固的结构支撑。从引人入胜的开场到充实的主体,再到令人回味的结尾,每个部分都承担着独特的功能。

开场白的撰写技巧

开场白是节目的门面,决定着观众是否愿意继续看下去。一个成功的开场需要在15秒内抓住观众注意力。可以采用提问式开场:“您知道冰箱里的异味怎么去除最有效吗?”或者情景式开场:“今天早上我发现衬衫领口有块顽固污渍...”

我注意到那些收视率高的节目,开场往往直接切入生活痛点。有次看到一位主持人拿着发黄的茶杯开场,瞬间就让我产生了共鸣。这种从具体生活场景入手的方式,很容易拉近与观众的距离。

开场白要避免客套话和冗长的自我介绍。直接抛出观众最关心的利益点,比如“今天教大家三个省时省力的清洁妙招”。语气要亲切自然,就像在和朋友聊天。

主体内容的组织方法

主体部分是节目的核心,需要清晰的信息层次。建议采用“问题-方法-原理”的结构:先明确生活中遇到的具体问题,再给出详细的解决方法,最后简单解释背后的原理。

内容编排要讲究节奏感。将复杂的内容拆分成几个小步骤,每个步骤之间要有自然的过渡。比如在介绍完一个清洁技巧后,可以插入“这个小妙招特别适合忙碌的上班族”这样的衔接语。

我写稿时习惯把每个知识点的时长控制在2-3分钟。时间太短讲不透彻,太长又容易让观众分心。重要的步骤可以用“这里要特别注意”来强调,帮助观众抓住关键信息。

结尾部分的收尾艺术

结尾不仅要总结内容,更要给观众留下深刻印象。好的结尾会呼应开场提出的问题,形成完整的闭环。比如“现在我们回到开场时提到的衬衫污渍问题,用刚才的方法就能轻松解决”。

可以加入行动号召,鼓励观众立即尝试。“今晚回家不妨试试这个收纳方法,明天就能看到整洁的衣柜”。这样的结尾让知识从节目延伸到生活。

我特别喜欢某个节目常用的结尾方式:用一句话概括本期内容的精髓。“记住这个口诀,厨房清洁不用愁”。这种朗朗上口的总结,很容易被观众记住和传播。

结尾的语气要温暖有力,让观众带着收获感离开。适当的祝福语也能增加亲切感,比如“祝大家生活更轻松美好”。

主持稿的语言就像烹饪时的调味料,用对了能让内容更有滋味。生活小百科节目的语言不需要华丽辞藻,关键在于让观众听得懂、记得住、用得上。

生活化语言的运用

把专业术语翻译成家常话,这是生活节目主持的基本功。别说“氢氧化钠”,要说“小苏打”;避免“微生物发酵”,改用“面团发起来”。观众在厨房或客厅里能立即理解的语言,才是好语言。

我写稿时有个习惯:每写完一段就自己念一遍。有次写了“采用物理吸附原理”,念出来就觉得别扭,后来改成“就像海绵吸水一样”,立刻自然多了。这种生活化的比喻,能让抽象概念变得触手可及。

多用“咱们”、“大家”这样的人称代词,营造聊天氛围。描述步骤时说“咱们先把鸡蛋打散”,比“将鸡蛋搅拌均匀”更有代入感。偶尔使用“嘛”、“呢”这样的语气词,但要注意分寸,过度使用会显得做作。

互动环节的设计要点

互动不是简单地问“大家明白了吗”,而是要设计能让观众在屏幕外参与的环节。比如“现在请大家跟着我一起做这个手势”,或者“猜猜看接下来会发生什么”。

设计互动时要考虑观众的实际场景。他们可能正在做饭或打扫,所以互动指令要简单易行。“请拿出手机记下这个要点”就比“请大家站起来活动一下”更符合观看场景。

我记得有期节目设计得很巧妙,主持人说“现在给大家三秒钟检查家里遥控器的电池”,时间一到立刻继续。这种短暂的停顿给了观众参与感,又不会打断节目节奏。

提问式互动往往最有效。“您觉得用白醋还是柠檬除垢更好?”哪怕观众没有真的回答,这种设问也能激活他们的思考。

幽默元素的适度添加

幽默像菜里的盐,少了乏味,多了齁人。生活小百科的幽默应该来自生活细节,而不是刻意讲笑话。比如“这个收纳方法特别适合我这种永远找不到袜子的人”,这种自嘲式的幽默既真实又亲切。

时机很重要。在讲解枯燥的步骤时,可以插入一句“这一步需要点耐心,就像等外卖那么漫长”。但不要在关键操作步骤上开玩笑,以免误导观众。

幽默要服务于内容。有次看到主持人在演示切洋葱时流泪,随口说了句“看来洋葱也在努力演好自己的角色”,既化解了尴尬,又让观众会心一笑。这种即兴的、与内容相关的幽默最打动人。

要避免可能让人不适的玩笑。拿别人的失误开玩笑不如拿自己的经历说事。毕竟生活小百科的宗旨是帮助大家解决问题,而不是制造新的困扰。

选题就像钓鱼,得知道鱼群在哪里。生活小百科的选题不是凭空想象,而是从每个人的日常中打捞出来的珍珠。观众打开节目时,心里都在问同一个问题:这对我有什么用?

贴近生活的实用选题

最好的选题往往藏在最普通的生活场景里。早晨匆忙找不到钥匙,晚上回家面对堆积的衣物,厨房里永远洗不干净的油污——这些才是观众真正关心的痛点。

我习惯在手机里建个备忘录,随时记录自己和朋友遇到的麻烦事。上周邻居抱怨冰箱结霜太厚,这个月已经有三个同事说起手机充电慢的问题。这些零碎的烦恼,拼起来就是选题的金矿。

选题要具体到能立即操作。“如何让家里更整洁”太宽泛,“五分钟快速整理玄关”就明确得多。观众需要的是能马上试、马上见效的方法。记得有期节目教“用旧袜子做清洁布”,播出后收到好多观众发来的改造照片。

实用性永远排在第一位。与其介绍前沿科技,不如教大家怎么把现有物品用得更顺手。一个普通的衣架能有几种妙用?过期牛奶除了倒掉还能做什么?这些看似简单的问题,恰恰最能解决实际困难。

季节性话题的把握

生活是跟着季节走的,节目内容也要应季而变。夏天讲驱蚊妙招,冬天教保暖技巧,春节前谈大扫除,梅雨季说防潮——这种顺应时节的内容,总能在对的时间遇到对的观众。

季节选题要提前准备。不能在冬天才想起录制取暖内容,等节目播出春天都来了。我通常提前两个月开始策划季节选题,给后期制作留足时间。八月准备秋冬内容,三月策划夏季特辑,这样才赶得上换季的需求变化。

季节话题可以做得更有深度。除了常规的“夏天如何防晒”,还可以挖掘“高温天气下的手机保养”、“雨季皮鞋防霉秘籍”。这些延伸话题能让常见主题焕发新意。

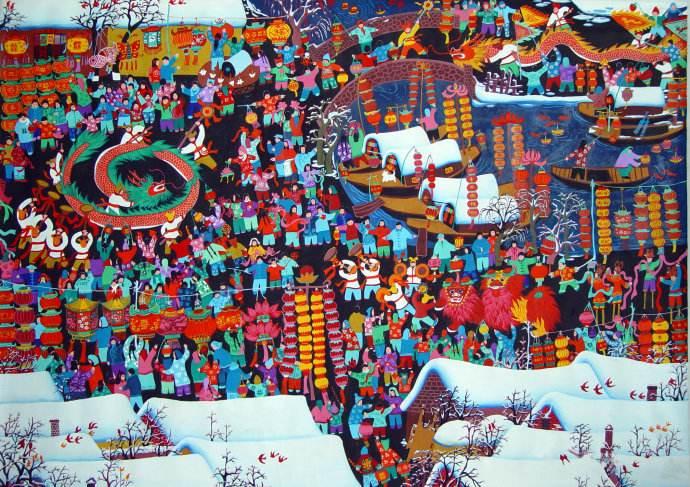

节日也是重要的时间节点。中秋节的月饼保存方法、情人节的礼物挑选技巧、儿童节的亲子活动创意——抓住这些特殊日子,内容自然就有了时效性。

热点生活问题的追踪

生活热点像浪花,来得快去得也快,但总能掀起关注度。网红收纳法、新晋清洁神器、朋友圈疯传的生活窍门——这些话题自带流量,关键是如何做出自己的特色。

追热点要快,但不能盲目。看到某个生活技巧上热搜,先要验证其真实性。有次网上流行“牙膏擦皮鞋”,我们特意做了对比实验,发现效果其实不如专业鞋油。这种求证精神,反而赢得了观众信任。

热点话题需要新角度。当大家都在讨论某个网红产品时,我们可以转而关注它的替代方案。“没有这个产品怎么办”、“更经济的实现方法”——这样的内容更能体现生活智慧。

我记得去年空气炸锅特别火,我们没有简单介绍用法,而是做了期“空气炸锅的十大翻车现场”,教大家如何避免常见错误。这种反向思维的内容,点击量反而更高。

热点之外,还要关注那些经久不衰的生活难题。怎么快速叠衣服、如何清除标签胶、怎样让鲜花保鲜更久——这些基础但永恒的话题,永远有观众需要。

写好的稿子躺在纸上只是文字,真正让它活起来的是主持人的演绎。就像菜谱和实际做菜的区别——同样的食材,不同人做出来味道天差地别。

语音语调的把控

声音是有颜色的。平淡的叙述像灰色,热情的介绍像红色,温柔的提醒像粉色。好的主持人懂得在节目中调配这些色彩。

我刚开始主持时总被导演说“太像播新闻”。后来发现生活类节目需要更丰富的语调变化。介绍实用技巧时用明快的语调,讲述个人经历时稍微放缓,关键步骤处加重语气——这种起伏能让听众保持注意力。

重音位置影响信息传递。“这个办法很简单”和“这个办法很简单”,强调不同的词,传达的重点完全不同。我习惯在稿子上用符号标记重音词,练习时特别注意这些关键信息的突出。

语速需要弹性。介绍复杂步骤时适当放慢,分享有趣见闻时稍微加快,但整体要保持清晰。太快像赶火车,太慢像催眠曲——找到那个让人舒服的节奏需要反复练习。

录音回听是最好的老师。把自己录的声音放出来听,能发现很多平时注意不到的问题:某个词发音含糊,某句话气息不足,某个段落缺乏感情。这种“旁观者”视角对提升很有帮助。

节奏感的培养

节目节奏像音乐,要有快慢起伏。三分钟的热闹开场,五分钟的干货讲解,两分钟的轻松互动——这样的组合比平铺直叙更能抓住观众。

内容密度需要设计。连续介绍多个技巧容易让听众疲劳,在密集信息之间插入小故事或休息时刻,给人消化吸收的时间。就像吃饭需要间隙,知识输入也需要停顿。

我记得有期节目讲厨房整理,前十分钟全是方法步骤,播出后观众反馈“听得累”。后来改成每个技巧配一个使用场景描述,节奏立刻舒服多了。

停顿是隐形的标点。适当的沉默能强调重点,给听众思考空间。说完关键步骤后停两秒,比急着说下一句效果更好。这些微妙的间隔,需要对着稿子反复演练才能把握准确。

段落过渡要自然。从清洁话题转到收纳话题,不能生硬切换。用“说到清洁就不得不提收纳”这样的连接句,比直接开始新话题流畅得多。好的过渡像导游转弯,提前给游客信号。

临场应变技巧

直播节目最考验临场能力。设备突然故障,嘉宾忘词,观众提问超出预设——这些意外时刻恰恰最能体现主持功力。

准备备用内容很必要。我总在手边准备几个小贴士或趣味冷知识,万一某个环节出问题,能立即补上空白。这些“救场锦囊”多次帮我化解尴尬时刻。

去年录制现场,演示用的电磁炉突然断电。我一边请技术人员检修,一边自然地转向话题:“其实停电时我们也能做饭,比如……”接着介绍了不用电的烹饪方法。意外变成了内容亮点。

观众互动要有弹性。预设的互动问题可能得不到预期回应,这时候需要灵活调整。如果观众对某个话题特别感兴趣,不妨多聊几句;如果反应冷淡,就快速转向下个环节。

错误处理要轻松自然。说错词不用紧张道歉,用幽默带过反而更显亲和。有次我把“保鲜膜”说成“保险膜”,笑着纠正:“看来我太想给食物买保险了。”观众反而觉得真实可爱。

最重要的是保持镇定。无论发生什么,主持人的从容能安抚整个团队。深呼吸,微笑,相信自己的积累——这些心理建设比任何技巧都重要。

写完稿子只是开始,真正的功夫在反复打磨中。就像做菜需要不断调整火候和调味,好主持稿也是改出来的。

常见问题及改进方法

很多新手主持人的稿子读起来像说明书。步骤清晰却缺乏温度,信息准确但不够吸引人。这种问题其实很好解决——把“你应该”换成“我们可以试试”,把“必须”换成“推荐”,语气立刻亲切许多。

篇幅控制是个技术活。有的段落写得过细,录制时不得不匆忙跳过;有的部分又太简略,导致现场无话可说。我习惯用计时朗读来检验——正常语速下读完全稿,时间应该比节目时长少两分钟,留给即兴发挥和互动空间。

衔接生硬是另一个常见问题。话题转换像换台一样突兀,观众容易跟不上节奏。试试在稿子空白处写下过渡句的几种选择:“刚才说到A,这让我想起B”“除了这个方法,我们还可以……”多准备几个过渡方案,现场选择最自然的那一个。

我帮一位新人改过稿子,原稿从“如何挑选新鲜蔬菜”直接跳到“冰箱收纳技巧”,中间没有任何连接。加了句“选好的蔬菜回家,怎么存放才能保持新鲜呢?”两个话题就自然串联起来了。

优秀主持稿案例分析

那档很火的《生活小窍门》节目,他们的主持稿特别值得学习。开场从不直接讲主题,而是先讲个相关的小困扰——“不知道你有没有这样的经历:急着出门时发现白衬衫沾了污渍……”瞬间抓住观众的注意力。

他们的语言充满画面感。不说“清洁微波炉”,而说“让微波炉像新买时一样闪闪发光”;不说“节省时间”,而说“多出喝杯咖啡的悠闲时光”。这种表达让抽象的好处变得具体可感。

互动设计尤其巧妙。不会生硬地问“大家听懂了吗”,而是“如果你试过这个方法,现在可以看看微波炉内部,是不是已经亮晶晶了?”这种引导让观众不由自主地参与进来。

结尾总是留有余味。不会简单总结今天内容,而是抛出相关问题:“明天我们来看看,这些清洁妙招用在厨房其他角落会有什么效果?”吊足观众胃口,让人期待下一期。

持续提升的实践建议

建立自己的语料库很重要。听到好的表达、巧妙的过渡、生动的比喻,随手记下来。我的手机备忘录里全是这些碎片灵感,写稿时翻一翻,经常能找到合适的表达。

定期复盘很必要。每期节目后回听录音,标记哪些部分观众反应好,哪些地方出现冷场。长期积累下来,你会清楚知道什么样的内容能引起共鸣,什么样的表达需要改进。

找不同的人试读你的稿子。同事能发现专业问题,家人能判断是否通俗易懂,朋友能感受是否有趣。多角度的反馈比独自修改有效得多。

我记得有次写完稿子自我感觉良好,给完全不懂这行的表妹看,她皱着眉头说:“这里说得太复杂了。”后来把那个段落重写,用了个她一听就懂的比喻,节目播出后很多观众专门留言说这个解释特别清楚。

保持阅读和观察。好的主持稿灵感来自生活,多看书、多聊天、多留意身边事,你的稿子自然会更有生活气息。有时候菜市场阿姨的一句顺口溜,比精心设计的台词更打动人心。

最后要说,优化永无止境。就算同样的主题,隔半年再写,随着经验积累和视角变化,一定能写出更成熟的版本。把这当成有趣的挑战,而不是负担——每次修改都是向更好迈进的机会。