每天清晨醒来,你可能会先查看手机天气预报决定穿什么衣服;做饭时打开短视频学习一道新菜;晚上睡前刷到一条关于睡眠质量的科普视频——这些看似平常的生活场景,其实都蕴含着生活科普的影子。生活科普就像一位无声的生活顾问,悄然融入我们的日常决策中。

1.1 生活科普的定义与基本特征

生活科普并非高深莫测的学术概念。它本质上是一种将科学知识转化为通俗易懂的生活智慧的过程。这种转化不是简单的知识搬运,而是让科学穿上日常的外衣,走进普通人的厨房、客厅和办公室。

记得有次朋友问我为什么切洋葱会流泪,我恰好看过相关的化学原理解释。当我用“洋葱释放的硫化物遇到眼睛里的水分会形成微量硫酸”这样简单的描述回答时,朋友恍然大悟的表情让我印象深刻。这就是生活科普的魅力——它让复杂的科学原理变得触手可及。

生活科普通常具备几个鲜明特征:内容贴近日常生活,语言通俗易懂,形式生动有趣,目的明确实用。它不追求知识的系统性,而更注重解决具体生活问题的有效性。就像一本随时可查阅的生活指南,在你需要时提供科学依据和解决方案。

1.2 生活科普与传统科普的区别与联系

传统科普往往带着些许“高高在上”的气质,它更关注宇宙奥秘、量子物理这类宏大命题。而生活科普则显得亲切许多,它关心的是你今天吃的蔬菜是否残留农药、新买的家具如何除甲醛、手机屏幕对眼睛的影响这类具体问题。

但两者并非截然对立。传统科普为生活科普提供理论基础,生活科普则是传统科普的落地延伸。就像大树与枝叶的关系——传统科普是深扎土壤的根系和主干,生活科普则是那些随风摇曳、最接近阳光的嫩叶。

我注意到一个有趣现象:许多人对黑洞理论兴趣寥寥,却会对“如何用物理学原理更省力地做家务”这类内容津津有味。这种差异恰好说明了生活科普的独特定位——它从人们最切身的体验出发,让科学变得可触摸、可感知。

1.3 生活科普涵盖的主要领域范围

生活科普的疆域广阔得超乎想象。从健康养生到家居装修,从育儿教育到金融理财,从环境保护到数码产品使用,几乎所有生活场景都能找到它的身影。

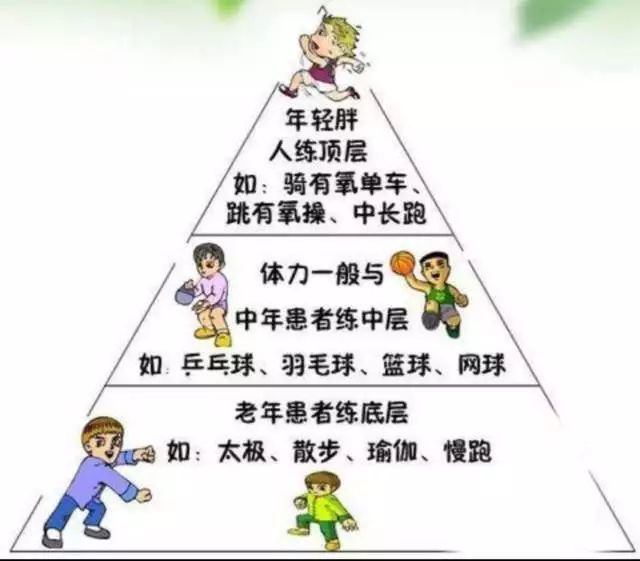

健康领域可能是最活跃的板块。如何科学减肥、怎样预防常见疾病、食品安全注意事项——这些内容在社交媒体上总能引发热烈讨论。家居领域同样不容小觑,像我最近看到的“根据流体力学原理优化厨房通风”的科普视频,就获得了数十万点赞。

科技产品的使用指导也日益重要。随着智能家居普及,如何正确使用这些设备、避免隐私泄露,都成为生活科普的新课题。甚至个人财务管理也开始融入行为经济学等科学原理,帮助人们做出更理性的消费决策。

生活科普就像一张细密的知识网络,覆盖着我们生活的每个角落。它不要求你成为某个领域的专家,但能让你在面对日常选择时,多一份科学的底气,少一些盲目的猜测。

那个周末下午,邻居急匆匆敲门询问该不该给孩子吃退烧药。看着她手机里各种互相矛盾的信息,我突然意识到——生活科普给予我们的不仅是知识,更是一种在信息洪流中保持清醒的能力。它像一副特制的眼镜,帮我们看清世界的真实轮廓。

2.1 科学素养与批判性思维的培养

生活科普最动人的地方在于,它把科学思考变成了一种生活习惯。当你学会用“这个说法有实验数据支持吗”来代替“网上都这么说”,认知的升级就在悄然发生。

我有个朋友曾经对“食物相克”理论深信不疑。直到某天看到生活科普节目用对照实验证明,所谓的相克组合在科学检测下毫无异常。那一刻她告诉我,感觉自己突然“开窍”了——不是记住了某个具体知识,而是获得了质疑传闻的勇气和方法。

这种转变很微妙。就像学骑自行车,刚开始需要刻意保持平衡,慢慢就会变成身体的本能。生活科普通过一个个具体案例,让我们在解决实际问题的过程中,自然养成了寻找证据、验证信息的思维模式。看到“惊人发现”的标题时,你会下意识地多问一句:实验样本量够吗?有没有对照组?相关性能否证明因果关系?

这种能力在今天的社交媒体时代显得尤为珍贵。当各种伪科学披着“养生秘诀”的外衣四处传播时,经过生活科普训练的大脑就像安装了自动过滤系统。

2.2 生活决策能力的提升与优化

生活科普最直接的馈赠,是让我们在无数生活岔路口做出更明智的选择。从挑选合适的防晒霜到规划家庭理财,科学知识成了决策时最可靠的参谋。

记得去年装修时,我在各种装修材料的环保指标前犹豫不决。正是生活科普中关于甲醛释放标准的解读,让我意识到不能单凭气味判断安全性。最终选择的材料虽然贵了些,但检测结果证明这个决定完全正确。这种基于科学的选择,带来的不仅是实际效益,更是一种内心的踏实感。

决策质量的提升往往体现在细节里。知道食物保存的科学原理后,冰箱不再是个“万物收纳箱”;了解睡眠周期的规律后,熬夜补觉的习惯被彻底改变;掌握基本的金融知识后,面对理财推销多了几分冷静。生活科普把专业知识拆解成可操作的生活指南,让科学真正为生活服务。

有趣的是,这种能力还会产生连锁反应。当你在某个领域尝到科学决策的甜头后,会很自然地把这种思维方式迁移到其他生活场景中。就像打通了任督二脉,各个领域的决策都开始变得游刃有余。

2.3 终身学习意识与能力的形成

生活科普最持久的价值,或许是它点燃了我们对世界持续好奇的火种。它让学习不再是学生时代的任务,而成为贯穿生命始终的自觉追求。

我母亲退休后迷上了植物科普。从最初分不清月季和玫瑰,到现在能准确说出小区里几十种植物的特性,她的学习热情让我这个年轻人都自愧不如。她说,每次弄懂一个新知识,就像给生活打开一扇新的窗户。这种感受,正是生活科普赋予每个普通人的礼物。

终身学习的能力比具体知识更重要。生活科普通过贴近兴趣的内容设计,降低了学习的心理门槛。当你发现读懂药品说明书、理解天气预报概率、掌握家电能效标识都如此有用时,学习的动力就会自然涌现。这种“学以致用”的即时反馈,是维持学习热情的最佳燃料。

更重要的是,生活科普教会了我们如何学习。在信息过载的时代,知道去哪里寻找可靠信息、如何辨别信息真伪、怎样将碎片知识系统化——这些能力让终身学习从口号变成可能。就像给了你一把能打开任何知识大门的万能钥匙,而不是仅仅递给你几本书。

生活科普悄悄改变着我们与知识的关系。它让认知提升不再是遥不可及的目标,而是融入日常的点点滴滴。每次用科学原理解决一个小问题,每次用批判思维识破一个谣言,都是认知地图上新增的一个坐标点。这些坐标点连在一起,最终绘出的是一幅更清晰、更理性的世界图景。

去年社区组织垃圾分类讲座时,有位大爷的话让我印象深刻:“以前觉得这些规定麻烦,现在懂了背后的道理,反而成了小区里最积极的分类指导员。”这个转变让我看到,当科学知识从书本走进生活,它产生的能量超乎想象。

3.1 促进科学文化传播与普及

生活科普最了不起的成就,是把科学从实验室和学术期刊里解放出来。它让量子物理可以出现在咖啡厅的闲聊中,让基因编辑技术成为家庭餐桌上的话题。这种“去神秘化”的过程,正在悄悄改变整个社会的知识结构。

我注意到本地科技馆的周末场次总是爆满。父母带着孩子体验静电球,老人们在健康展区认真记录,年轻人围在VR展台前讨论技术原理。这种场景在二十年前还很少见,现在却成了城市生活的常态。生活科普用轻松有趣的方式,把科学种子撒进不同年龄层的心田。

这种文化传播具有独特的渗透性。它不要求你正襟危坐地学习,而是通过美食节目讲解化学反应,通过装修节目介绍材料特性,甚至通过综艺节目演示物理原理。当科学以这样的频率持续出现在日常生活中,整个社会的科学氛围就会自然形成。

记得有次打车,司机师傅和我聊起航天知识头头是道。他说这些都是在短视频里看的科普内容,现在接送孩子上下学时还能当“临时老师”。这种跨越职业和学历的知识流动,正是生活科普创造的独特风景。

3.2 推动科技创新与成果转化

生活科普在创新链条中扮演着容易被忽视却至关重要的角色——它搭建起实验室与市场之间的桥梁。当公众理解某项技术的价值时,创新成果找到应用场景的速度就会大大加快。

有个做智能家居创业的朋友告诉我,他们的产品推广在五年前还困难重重。现在得益于各类科技科普内容的普及,用户对物联网、人工智能等概念有了基本认知,产品接受度明显提升。“消费者懂了原理,就更愿意为创新买单”,这是他最直观的感受。

这种推动作用还体现在创新灵感的来源上。许多工程师和设计师告诉我,他们经常从生活科普内容中获得启发。用户在日常使用中遇到的痛点,通过科普渠道反馈给研发端,往往能催生意想不到的创新方案。

更深远的影响在于人才培养。很多孩子因为喜欢看科普节目而对科学产生兴趣,这种早期启蒙可能决定他们未来的职业选择。我认识的一位材料学博士就说,她选择这个专业完全是受小时候一档介绍新材料的电视节目影响。生活科普就像创新的播种机,今天撒下的种子,可能在十年后长成参天大树。

3.3 增强社会风险防范与应对能力

在突发事件面前,一个具备科学素养的社会展现出的韧性总是令人惊讶。生活科普在这个过程中,相当于给整个社会接种了“理性疫苗”。

疫情期间的体验最能说明问题。那些长期接触健康科普的社区,居民戴口罩的自觉性更高,对防疫措施的理解更深入,面对谣言也更有辨别力。社区工作人员告诉我,科普工作做得好的小区,管理难度明显更低。这种平时积累的科学素养,在危机时刻转化为实实在在的应对能力。

风险防范不仅限于公共卫生领域。气象科普让沿海居民懂得台风来临前如何加固门窗,金融科普帮助普通投资者识别庞氏骗局,地震科普教会人们应急避险的正确姿势。这些知识平时看似无用,关键时刻却能保护生命财产安全。

我特别欣赏一些地方开展的“社区科学应急课”。用模拟场景教授急救知识,通过游戏学习防灾技能,把抽象的安全概念变成可操作的行动指南。这种基于生活科普的培训,让风险防范从政府责任变成了全民共识。

生活科普赋予社会的,是一种更深层次的免疫力。它不直接解决问题,而是通过提升每个人的科学素养,让整个社会在面对挑战时多一份从容,少一些恐慌。这种能力的价值,很难用具体数字衡量,却真实地影响着我们的生活品质和安全底线。

当科学知识成为社会运行的“底层代码”,发展的轨迹就会更加稳健。生活科普做的,正是把这个编码过程变得自然而不着痕迹。

上周我在地铁上,无意中听到两个中学生讨论“手机辐射致癌”的传言。一个说得有鼻子有眼,另一个却拿出科普视频里的数据反驳。那一刻我突然意识到,在这个信息过载的时代,生活科普正在成为每个人必备的“防身术”。

4.1 抵制伪科学与谣言传播

打开社交媒体,养生偏方、神秘现象、未解之谜总是获得惊人转发。这些内容往往披着“科学”外衣,用专业术语包装荒谬结论。生活科普就像照妖镜,让伪科学在理性之光下现出原形。

我有个朋友曾在家族群转发“微波炉加热食物致癌”的文章,后来看了几个实验演示的科普视频才恍然大悟。“原来那些耸人听闻的说法,根本经不起简单验证”,她这样感慨。这种认知转变每天都在无数人身上发生。

伪科学最擅长利用信息不对称。当生活科普用通俗语言解释微波炉工作原理,展示辐射检测数据,普通人也能够出基本判断。这种知识普及不是在传授高深学问,而是赋予每个人说“我不信”的底气。

记得某次食品安全谣言传播时,一位食品科学教授用十分钟短视频就平息了风波。他用家庭厨房就能复现的实验,证明传言中的“化学变化”纯属无稽之谈。这种即时、直观的辟谣效果,正是传统科普难以企及的。

4.2 提升全民信息素养水平

信息素养不再是专业人士的专属能力。在这个真假信息混杂的数字丛林里,辨别、评估、运用信息的能力,已经成为现代生存技能。生活科普悄悄承担起这项全民教育的重任。

观察年轻人获取信息的方式很有趣。他们会在看完美妆博主的推荐后,主动搜索成分解析视频;会在投资理财前,先了解基础金融知识。这种“主动求证”的意识,很大程度上源于日常接触的科普内容培养出的思维习惯。

我认识的一位中学老师告诉我,现在学生做研究报告时,已经懂得查证信息来源的权威性,会交叉比对不同观点。这些孩子在生活科普的熏陶下长大,天然具备更强的信息处理能力。这种素养提升是潜移默化的,却可能影响他们一生的思维方式。

更可贵的是,生活科普教会人们“与不确定性共处”。科学本身就是在不断修正中前进的,这个认知让我们能够理性看待那些暂时没有定论的信息。不会因为某个研究初步结果就恐慌,也不会对科学共识视而不见。

4.3 构建健康网络信息环境

网络空间的信息生态,直接影响着社会心态和公共讨论质量。生活科普就像清道夫,持续清理着信息污染,同时播种理性的种子。

某个科普博主曾做过有趣尝试:用段子和漫画解析网络热门谣言,结果阅读量远超谣言本身。这说明不是大众偏爱虚假信息,而是有趣又有用的科普内容太稀缺。当优质内容获得足够曝光,劣质信息自然失去市场。

我注意到一个积极变化:在热点事件评论区,开始出现“等权威信息”、“需要更多证据”这样的声音。虽然还不多,但表明理性思考的网民正在增加。这种网络讨论氛围的改善,生活科普功不可没。

平台算法也在悄然改变。以前追逐流量的推荐机制,现在开始给优质科普内容更多展示机会。这种转变背后,是用户用点击和分享投出的选票。当越来越多人选择相信科学,算法就会还我们更干净的信息环境。

构建健康信息环境不是某个机构的独角戏。每个转发科普内容的普通人,每个用专业知识解答疑问的网友,都在为这个生态添砖加瓦。这种全民参与的科普运动,或许正是信息时代最动人的风景。

在这个每秒钟都在产生新信息的时代,生活科普赋予我们的不是绝对真理,而是一套应对信息洪流的思维方式。它让我们在喧嚣中保持清醒,在复杂中看见本质——这可能是信息时代最珍贵的礼物。

前几天路过社区活动中心,看到一群退休老人正围着年轻的科普志愿者学习手机安全知识。那位志愿者没有照本宣科,而是用老人们熟悉的买菜、看病等生活场景来讲解网络安全。这种接地气的科普方式让我驻足良久——原来有效的知识传播,需要找到与生活的连接点。

5.1 多元化传播渠道的构建

科普内容再好,如果只在实验室里打转,终究无法触及最需要它的普通人。现在的生活科普正在突破传统边界,像藤蔓一样延伸到每个生活角落。

短视频平台上的科普创作者给了我很多启发。他们能把复杂的物理原理拆解成厨房实验,用一杯水、一根吸管就能讲明白大气压力。这种“触手可及”的科普,打破了知识传播的时空限制。我关注的一位农业科普博主,每天在田间地头直播,在线解答种植问题,观众里既有专业农户,也有阳台种菜的都市人。

线下场景同样重要。社区科普馆、商场里的互动展览、医院候诊区的健康知识角,这些碎片化的接触点正在织成一张覆盖日常生活的科普网络。我家附近的社区图书馆最近增设了“生活实验室”,每月主题不同——上个月是食品添加剂安全,这个月是家用电器节能。这种贴近需求的选题,总能吸引不少居民参与。

跨领域合作带来意想不到的效果。某健身APP引入运动医学科普内容后,用户受伤率明显下降。这种“知识+服务”的模式,让科普不再是孤立的信息传递,而是融入具体生活场景的解决方案。

5.2 科普内容创作与创新

内容创作这件事,光有科学严谨性不够,还得让人愿意看、看得懂、记得住。好的生活科普应该像朋友聊天,既专业又不失亲切。

叙事方式的转变很关键。直接罗列数据不如讲个故事,我印象深刻的一个气候科普视频,通过一个家庭十年的电费账单变化,直观展示了节能措施的效果。这种“小切口、大主题”的叙事,让抽象概念变得可感知。

互动体验正在重塑科普形态。有科普团队开发了食品安全AR应用,手机扫描食品包装就能显示成分信息和健康建议。这种即时反馈的互动,比静态文字更有说服力。我试用过一款模拟投资理财的科普游戏,在虚拟市场中体验风险决策,比读十本理财书收获更大。

内容颗粒度也值得琢磨。面对不同受众,需要准备不同深度的版本。给青少年讲基因编辑,可以用卡通比喻;给关注健康的老年人,则需要更具体的预防建议。这种分层内容策略,确保知识精准送达。

5.3 科普人才培养与队伍建设

科普人才不是科学家的“副产品”,而是需要专门培养的复合型人才。既要有扎实的专业功底,又要懂得传播规律,还得了解公众需求。

高校正在探索新的培养路径。我认识的一位环境科学研究生,选修了科学传播课程后,开始用短视频记录科研日常。她的账号粉丝不多,但每个视频都有深度互动。“科学家亲自下场做科普,最大的挑战是转换语言体系”,她这样总结自己的体验。

专业科普机构的团队构成越来越多元。除了科研背景的成员,还有媒体人、设计师、数据分析师共同参与内容生产。这种跨界组合能碰撞出更精彩的火花。某科普团队甚至邀请了家庭主妇作为内容顾问,确保生活类科普的实用性。

志愿者队伍是重要补充。社区里的退休教师、医院的在职医生、企业的工程师,这些专业人士用业余时间参与科普,带来的是最鲜活的一手经验。他们的参与让科普不再是单向灌输,而是双向的知识交流。

人才培养需要长效机制。系统的培训课程、合理的激励措施、畅通的职业发展路径,这些基础设施的建设,决定了科普事业能走多远。毕竟,让优秀人才愿意留下来、成长起来,科普生态才能持续繁荣。

看着社区活动中心里那些认真记笔记的老人,我忽然明白:生活科普最美的样子,不是高高在上的知识布道,而是蹲下身来,与每个普通人平等对话。当科学知识真正融入日常,成为人们决策的参考、思考的框架,它的价值才得到最充分的实现。

上周陪孩子去科技馆,看到一群小学生围在全息投影前观察细胞分裂。他们用手指在空中划动就能放大细节,不时发出惊叹声。这种沉浸式体验让我想起自己小时候看的科普挂图——三十年过去,知识传递的方式已经天差地别。生活科普正站在新的起点上,等待着更精彩的蜕变。

6.1 数字化智能化发展前景

人工智能正在重塑科普的样貌。我试用过一款健康管理应用,它能根据我的睡眠数据和饮食记录,生成个性化的养生建议。这种“量体裁衣”式的科普,比泛泛而谈的健康指南更有价值。

虚拟现实技术打开新的认知窗口。有博物馆推出了自然灾害体验项目,参与者可以安全地感受地震、台风等极端天气。这种具身化的学习体验,比文字描述更能建立风险意识。我体验过洪水模拟场景,虽然知道是虚拟环境,但汹涌的水流还是让人心跳加速——这种震撼会转化为真实的防灾意识。

智能硬件让科普融入生活动线。智能冰箱可以识别食材并推荐营养搭配,健身手环能实时解读运动数据。知识不再需要刻意获取,而是在生活场景中自然流淌。我家新装的智能电表,每天生成用电报告并给出节能提示,这种无缝衔接的科普,效果远超单向宣传。

数据算法可能改变内容分发模式。平台根据用户画像推送定制化科普内容,就像我经常收到天文观测提醒,而邻居收到的是园艺种植技巧。这种精准投送既提高效率,也带来信息茧房的风险——如何在个性化与多样性间找到平衡,是未来需要面对的课题。

6.2 国际化交流与合作机遇

全球气候变化的讨论让我感受到科普无国界。去年参加线上气候论坛,来自十几个国家的普通人分享当地环境变化。北极居民讲述冰川消融,太平洋岛国展示海平面上升痕迹——这些鲜活见证比数据更有感染力。

跨国科普项目正在打破地域限制。欧洲核子研究中心向全球中小学生开放粒子物理实验数据,中国科学家在非洲开展公共卫生科普。知识在流动中增值,在交流中创新。我关注的一个国际科普组织,每周邀请不同国家的科学家直播对谈,评论区能看到各种语言的提问与讨论。

标准互认促进科普资源流通。某个国家的优质科普内容经过本地化改编,就能服务更广泛的受众。比如日本的地震防灾手册被改编成多个版本,适应不同地区的建筑特点和文化习惯。这种“全球知识、本地表达”的模式,让优秀科普成果惠及更多人。

合作中也存在挑战。文化差异可能导致理解偏差,某国常见的科普案例在另一国可能完全无效。这就需要更多跨文化背景的科普工作者充当桥梁——既要懂科学,也要懂不同社会的认知习惯。

6.3 构建全民科普新生态

未来的科普可能不再有明确的传授界限。在公园散步时扫描植物二维码获取生态知识,在超市购物时接收食品安全提示,在医院候诊时学习疾病预防——科普将像空气一样无处不在。

每个人都可以成为知识网络中的节点。我邻居是位老电工,常在社区群里分享安全用电窍门;朋友是营养师,定期在朋友圈解答饮食疑问。这种基于信任关系的知识传播,往往比官方宣传更易被接受。专业科学家、行业从业者、普通爱好者共同构成立体的科普网络。

评价体系需要与时俱进。除了点击量和转发数,更应该关注知识的内化程度。某个急救科普是否真的让人掌握了施救技能?环保知识是否转化为具体行动?这些深层影响很难量化,却恰恰是科普价值的核心。

政策支持与市场机制要形成合力。政府搭建平台,专业机构提供内容,市场主体创新形式,公众积极参与——四方协同才能构建可持续的科普生态。就像我所在城市推出的“科普积分”制度,市民参与科普活动可以兑换博物馆门票,这种正向激励效果显著。

站在科技馆出口,看着孩子们兴奋地讨论刚才的见闻,我突然意识到:生活科普的终极目标,不是让每个人都成为科学家,而是让科学思维成为每个人的本能。当批判性思考融入日常判断,当实证精神照亮生活选择,我们迎来的将不仅是科普的新时代,更是理性社会的新图景。