1.1 生活科普视频的定义与特征

生活科普视频像是把科学知识装进日常生活的容器里。它用厨房实验解释化学反应,用公园散步讲解植物生长,把复杂的原理变得触手可及。这类视频最迷人的地方在于,它总能在平凡场景中挖掘出令人惊叹的科学奥秘。

记得有次看到邻居家小孩用柠檬发电点亮了小灯泡,那个瞬间我突然明白,最好的科普永远发生在生活场景里。这种视频不需要专业实验室,它的魅力恰恰来自于与日常生活的无缝衔接。

生活科普视频通常具备三个鲜明特征:内容贴近生活场景,语言通俗易懂,视觉呈现生动直观。它们把抽象概念转化为具体可感的画面,让观众在熟悉的环境中自然吸收知识。这种“生活化包装”让科学知识不再高高在上,而是变成了可以随手取用的工具。

1.2 目标受众分析与定位策略

拍摄前先问问自己:我在对谁说话?不同观众需要完全不同的沟通方式。年轻人可能更喜欢快节奏、带点幽默感的呈现,而家长群体则更关注内容的实用性和安全性。

我认识一位创作者,最初想做全年龄段的科普,后来发现真正粘性高的观众是25-35岁的都市白领。于是他调整方向,专门制作办公室小实验和通勤路上的科学小知识,粉丝活跃度明显提升。

定位策略可以很灵活。你可以选择垂直深耕某个领域,比如专注美食科学或家居物理;也可以走跨界融合路线,把科普与旅行、健身等主题结合。关键在于找到那个让你充满热情,同时又有明确受众的交叉点。

1.3 科普内容传播的心理学基础

人脑天生喜欢故事而非枯燥的理论。好的科普视频懂得利用这个特点,把知识点编织成引人入胜的叙事。悬念设置、情感共鸣、意外反转,这些戏剧元素在科普视频中同样有效。

认知心理学有个很有意思的概念叫“知识缺口”——当人们意识到自己不知道某个答案时,会产生强烈的好奇心。巧妙设置问题,让观众在视频开头就产生“为什么会这样”的疑问,他们自然会看到最后寻找答案。

视觉记忆往往比文字记忆更持久。这就是为什么演示实验过程的画面比单纯讲解更有说服力。大脑对动态图像的处理速度比阅读文字快得多,合理运用视觉元素能大幅提升信息吸收效率。

某种程度上,制作生活科普视频就像准备一场精心设计的对话。你不仅要清楚知道要说什么,更要理解听众想听什么,以及如何让他们愿意听下去。

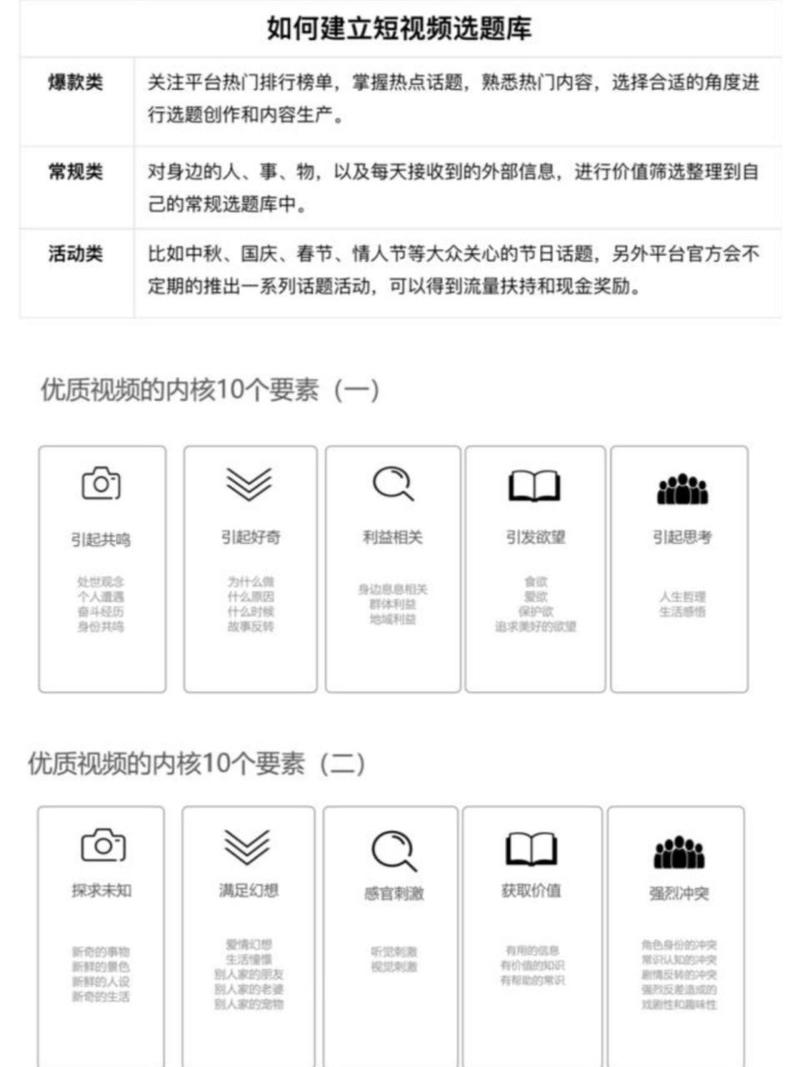

2.1 选题策略与创意构思方法

选题就像在自家后院挖宝藏——最好的素材往往藏在最熟悉的地方。观察每天做饭时油的沸点变化,留意阳台上植物向阳生长的规律,这些日常细节都可能成为绝佳的科普题材。关键在于培养发现科学之美的眼睛。

我刚开始做科普视频时总想找些冷门知识,后来发现观众最感兴趣的恰恰是那些“原来如此”的常见现象。比如为什么微波炉加热食物会不均匀,这个简单问题制作的视频获得了出乎意料的反响。

创意构思可以试试“三步法”:先列出生活中遇到的困惑或有趣现象,再寻找背后的科学原理,最后设计一个直观的演示方式。有时候最打动人心的不是高深的理论,而是那个让人恍然大悟的“啊哈时刻”。

保持一个灵感笔记本很有帮助。随时记录观察到的生活现象、读者留言中的疑问,甚至是孩子提出的天真问题。这些碎片化的灵感经过整理,往往能组合成精彩的视频主题。

2.2 脚本撰写与叙事结构设计

写脚本不是写论文,而是在搭建一座连接知识与观众的桥梁。开头30秒至关重要——要么提出一个引人深思的问题,要么展示一个令人惊讶的实验结果。观众决定是否继续观看,往往就在这黄金半分钟。

我习惯把脚本想象成导游词。你不是在单向灌输知识,而是在带领观众探索一个未知领域。适当的停顿、设问、甚至故意犯个小错误然后纠正,这些技巧都能让讲解更生动自然。

叙事结构可以借鉴经典的三幕式:设立问题、探索过程、揭晓答案。比如解释“为什么天空是蓝色的”,可以先展示不同时间天空的颜色变化,再通过实验模拟光的散射,最后回归到日常观察的验证。

别忘了在脚本中预留互动空间。设计一些让观众能在家尝试的小实验,或是鼓励他们分享自己的发现。这种参与感会让知识记忆更加深刻。

2.3 视觉呈现与信息可视化规划

视觉设计不是在美化页面,而是在构建理解路径。复杂概念需要拆解成连续的视觉单元,就像把一部长篇小说改编成连环画。每个画面只承载一个核心信息,避免认知超载。

信息可视化有很多巧思。比较数据时用并排的图示比纯数字更直观,展示过程时用动画分解比文字描述更清晰,解释原理时用类比物体比专业术语更易懂。记得有期视频用叠衣服演示分子排列,观众反馈说终于理解了晶体结构。

色彩和构图也在悄悄传递信息。冷色调适合表现理性分析,暖色调容易引发情感共鸣;对称构图传达稳定感,倾斜构图制造动感。这些视觉语言不需要观众刻意学习,却能直接影响他们的观看体验。

规划视觉呈现时,不妨先画个简单的故事板。用草图勾勒关键画面,标注需要特别强调的部分,考虑镜头间的过渡方式。这个准备工作会让实际拍摄顺利很多,也能提前发现逻辑断点。

3.1 摄像设备选择与配置方案

拍摄设备就像厨房里的厨具——不必追求最昂贵,但要找到最适合自己的那一套。智能手机的摄像头如今已经足够应付大多数生活科普视频的拍摄需求。我至今还记得用iPhone拍摄的第一期视频,画质完全能满足网络传播的标准。

如果预算允许,入门级微单是个不错的选择。索尼ZV系列专门为视频创作者设计,自带美颜功能和产品展示模式,特别适合拍摄手部操作的特写镜头。搭配一个平价的标准变焦镜头,从广角到中焦段都能覆盖。

三脚架的重要性常常被低估。拍摄实验过程或产品展示时,稳定的画面能让观众更专注于内容本身。我习惯在工作室准备一个重型三脚架,外出时则带一个轻便的八爪鱼支架,可以固定在栏杆或椅背上。

存储设备也需要提前规划。4K视频会占用大量空间,准备几张高速存储卡和移动硬盘很有必要。记得有次拍摄到一半提示存储卡已满,不得不中断拍摄去清理空间,那个教训让我养成了每次拍摄前检查存储设备的习惯。

3.2 灯光布置与声音采集技术

光线是画面的灵魂,而很多人在刚开始时都忽略了它的重要性。自然光是最经济实惠的选择,靠近窗户的位置往往能获得柔和均匀的照明。不过要避开正午的直射阳光,那会在脸上形成生硬的阴影。

如果需要在夜间或光线不足的环境拍摄,环形补光灯是个不错的起点。它能消除面部阴影,让眼神光更加明亮。进阶的话可以考虑三点布光法:主光确定基本照明,辅光柔化阴影,背光分离主体与背景。

声音质量直接影响视频的专业度。相机内置的麦克风在稍远的距离就很难收录清晰的人声。领夹麦克风是性价比很高的解决方案,特别是无线款式能让拍摄者自由移动。我刚开始时用过有线领夹麦,虽然布线麻烦些,但音质提升立竿见影。

环境噪音是需要时刻警惕的隐形杀手。空调声、电脑风扇、窗外车流,这些平时不会注意的声音在录音时会变得特别明显。拍摄前花几分钟静音聆听环境,关闭不必要的电器,这些小动作能省去后期降噪的很多麻烦。

3.3 拍摄角度与镜头语言运用

拍摄角度不只是技术选择,更是叙事工具。平视角度创造平等交流的感觉,适合直接讲解;俯拍能展示桌面操作的全貌,比如实验过程或产品组装;仰拍则赋予物体重要性,适合展示成果或关键道具。

镜头语言应该服务于内容理解。特写镜头引导观众关注细节,比如化学试剂的反应或机械结构的运动;中景保持人物与环境的关联,适合演示操作流程;全景建立空间感,帮助观众理解实验场景的布置。

运动镜头要用得克制而精准。缓慢的推镜头可以强调关键元素,横移展现操作步骤的连续性,轻微的晃动甚至能增加手持拍摄的真实感。但过多无意义的运动反而会分散注意力,让人头晕目眩。

我特别喜欢在视频中插入第一人称视角的镜头。把相机固定在胸前或帽檐上,拍摄双手操作的画面,这种视角能让观众产生强烈的代入感。有观众留言说,看这样的镜头就像自己在动手做实验,记忆效果特别好。

镜头之间的衔接也需要提前构思。相同构图的跳切表现时间流逝,匹配剪辑连接不同空间的相关动作,这些技巧都能让视频的叙事更加流畅。毕竟我们不是在拍摄监控录像,而是在用画面讲述一个科学故事。

4.1 视频剪辑流程与节奏控制

剪辑台就是讲故事的工作台。素材只是原材料,如何将它们组合成引人入胜的叙事才是关键。我习惯先进行粗剪,把所有可用片段按脚本顺序排列,这时候视频可能比最终版本长出一倍。

节奏感是看不见的导演。生活科普视频需要在信息密度和观看舒适度之间找到平衡。复杂概念要放慢节奏,简单操作可以适当加速。记得有期关于微生物的视频,我在关键实验步骤用了慢动作,观众反馈说这样更容易理解过程。

剪辑点的选择藏着微妙心理学。在人物眨眼或动作转换的瞬间剪切,观众几乎察觉不到镜头切换。如果硬生生在静止画面间跳切,就像阅读时不断被翻书声打扰。

转场效果要像隐形的桥梁。叠化表现时间流逝,划像连接相关概念,但花哨的3D转场往往适得其反。我的原则是:如果观众注意到转场本身,那这个设计就失败了。

4.2 特效制作与动画设计应用

动画是让抽象概念落地的魔法。分子运动、电流走向、数据变化,这些看不见的过程通过动画变得直观易懂。基础的关键帧动画配合简单的图形元素,就能实现很好的说明效果。

文字标注要像贴心的导览标识。重要术语、操作步骤、安全提醒,这些信息以文字形式出现在画面中,既强化记忆又方便观众回看。字体选择讲究清晰易读,颜色要与背景形成足够对比。

特效的克制是种美德。粒子效果、光晕、模糊,这些工具应该服务于内容说明,而非炫技。我曾沉迷于各种特效插件,直到发现观众更关心内容本身而非华丽包装。

动态信息图是科普视频的利器。将统计数据转化为运动的图表,把对比关系做成并行动画,视觉化呈现让枯燥数字变得生动。有观众告诉我,看到血压变化的动态曲线后,终于理解了药物作用原理。

4.3 色彩校正与音频处理技术

色彩是情绪的温度计。冷色调营造理性氛围,暖色调增加亲和力,但保持肤色自然始终是首要任务。我通常先调整整体曝光和对比度,再微调特定颜色饱和度,让画面既专业又不会过度修饰。

音频处理是隐形的质量守护者。背景噪音消除、音量均衡、齿音减弱,这些处理让观众能舒适地听完全程。人声音量保持在-6dB到-3dB之间,背景音乐再压低10dB,这个配比经过多次测试确实最舒适。

音乐选择要配合内容气质。轻快的电子乐适合科技主题,舒缓的钢琴曲匹配生活技巧,而完全不用音乐也能营造专注的学习氛围。有期关于睡眠科学的视频,我特意选了节奏与脑波频率相近的背景音,很多观众说看着看着就困了。

最终导出设置需要前瞻考虑。不同平台有各自的推荐参数,1080p仍然是兼容性最好的选择。我总会保留一个高质量原始文件,再针对各个平台转码优化。毕竟谁也不知道明年又会流行什么新的视频格式呢。

5.1 平台选择与发布策略制定

每个视频平台都有独特的生态特征。B站用户偏好深度内容,抖音观众习惯短平快节奏,小红书则更注重生活美学。选择平台就像选择对话对象,用错语气就会失去交流机会。

发布时间藏着流量密码。工作日午休时段适合轻松的生活技巧,周末晚上能承载更复杂的科普内容。我记得有期厨房安全视频在周五晚餐前发布,意外获得比平时高三倍的完播率。

标题和封面是第一印象。标题要像好奇心的钩子,封面需要传递核心信息。测试过几十种组合后发现,提出问题的标题比陈述事实的点击率高得多。“你家冰箱其实比马桶还脏?”这样的设问,往往能戳中观众的求知欲。

发布频率需要稳定节奏。每周固定时间更新能让观众形成期待,但质量永远比数量重要。曾经为了保持日更导致内容质量下滑,反而流失了核心粉丝。现在我更倾向于精心打磨每个视频。

5.2 观众互动与社群运营管理

评论区是内容创作的延伸。认真回复每条有价值的评论,不仅增加用户粘性,还能收获改进灵感。有观众在评论里指出我某个实验步骤的疏漏,这份指正让后续内容更加严谨。

弹幕文化是独特的互动景观。密集的知识点可以引发“课代表总结”弹幕,有趣的操作步骤会收获“哈哈哈”刷屏。这些实时反馈就像现场掌声,让创作者感知到内容共鸣点。

社群运营构建归属感。建立粉丝群组分享拍摄花絮,征集选题建议,甚至邀请核心观众参与内容测试。那些经常互动的观众最终会成为内容传播的节点,他们的分享往往比官方推广更有效。

线下活动强化情感连接。组织小型观影会或科普沙龙,把屏幕前的关注转化为真实交流。虽然规模不大,但面对面听到的反馈比任何数据都直观生动。

5.3 数据分析与内容优化改进

播放完成率是内容吸引力的镜子。前15秒的流失率特别值得关注,如果大量观众在这里离开,可能需要重新设计开场方式。我曾经把一段冗长的理论讲解移到视频中部,开场改用实操演示,完播率立刻提升40%。

互动数据反映情感共鸣。点赞、收藏、转发代表不同层次认可。收藏多说明内容有参考价值,转发高意味着社交属性强。分析这些数据的比例,能帮我们找准内容的真实价值点。

流量来源揭示传播路径。是通过搜索关键词被发现,还是平台推荐算法推动,或是粉丝主动订阅观看。不同来源的观众有着截然不同的期待,这直接影响内容的包装策略。

迭代优化是永无止境的旅程。每个视频都是下一次创作的数据样本。保留所有版本的脚本和剪辑记录,对比分析不同结构的传播效果。三年前那个只有几千播放的视频,其教训可能比爆款视频更珍贵。

数据终究要回归创作初心。数字能指导方向,但不能替代创作热情。最打动人的永远是用心讲述的知识,最持久的永远是真诚分享的态度。在数据分析和内容品质之间,我们需要找到那个微妙的平衡点。