拍生活科普小视频这件事,看起来简单得就像拿起手机按个录制键。真正动手做起来,你会发现每个环节都有门道。我去年帮朋友拍过一个“厨房里的化学实验”系列,从策划到发布花了整整三周,才明白那些看似随意的爆款视频背后,其实都藏着精心设计的流程。

前期策划与选题技巧

选题决定了视频的生命力。好的生活科普选题通常满足两个条件:贴近日常生活,又能带来新知。比如“为什么微波炉加热食物会不均匀”就比“电磁波原理”更容易被普通观众接受。

找选题时不妨留意这些方向: - 日常现象背后的科学原理 - 常见物品的非常规用途 - 生活误区与真相对比 - 实用技能的分步演示

记得有次我想拍“不同切法对洋葱辣眼程度的影响”,这个选题既贴近厨房场景,又能用简单实验展示植物学知识。拍摄前我在家测试了三种切法,发现垂直纹理切确实能减少刺激性气体释放——这种亲测有效的内容特别容易引发观众互动。

观察热门话题也是个不错的方法。看看近期平台上什么内容在流行,但不要盲目跟风。试着找到独特角度,比如大家都在拍垃圾分类,你可以专注“厨余垃圾变肥料”的实操过程。

脚本编写与内容规划

脚本是视频的骨架。没有脚本的生活科普视频,很容易变成冗长乏味的科普讲座。

我习惯把脚本分成三个部分: 开头5秒必须抓住注意力 可以用提问开场:“你知道冰箱里最耗电的是什么吗?” 或者展示结果:“这样保存香菜,一个月都不会坏”

中间部分循序渐进 每个知识点配一个视觉演示 复杂概念用比喻简化:“电流就像水流,电压好比水压”

结尾留下行动指引或思考 “下次遇到这种情况,你可以试试这个方法” “关于这个话题,你还想知道什么?留言告诉我”

脚本长度控制在1-3分钟为宜。时间太短讲不透,太长又容易失去耐心。用口语化表达代替专业术语,把“氧化还原反应”说成“苹果切开会变色”。

拍摄设备与场景布置

你不需要专业摄影棚。我最初用手机加自然光拍的视频,现在看画质依然够用。

基础设备组合: 智能手机(1080P以上) 小型三脚架 反光板(白纸板可替代) 领夹麦克风(提升音质效果明显)

场景布置的核心是“整洁且有辨识度”。背景杂乱会分散注意力,过于单调又缺乏生活气息。书桌前放盆绿植,厨房台面收拾干净,这样的环境既真实又专业。

光线比设备更重要。靠窗的自然光是最经济的选择,上午9-11点的柔和光线特别适合拍摄。避免顶光和逆光,那会在脸上投下难看的阴影。

有一次我在地下室拍视频,光线不足导致画面噪点很多。后来买了两个LED补光灯,总共不到200元,画质立即提升好几个档次。

后期制作与剪辑要点

剪辑是把碎片化素材变成完整故事的过程。新手常犯的错误是保留太多无关镜头,让视频显得拖沓。

剪辑时可以遵循这些原则: 黄金前3秒展示最精彩画面 每10-15秒切换镜头或角度 关键步骤用文字标注 适当加速冗长操作过程

我常用的剪辑节奏是:展示问题(10秒)→ 原理讲解(30秒)→ 操作演示(40秒)→ 结果展示(20秒)。这个结构经过多次测试,既能把事情说清楚,又不会让观众失去耐心。

别忘了给视频配上字幕。很多人是在静音状态下看视频的,清晰的字幕能确保信息有效传递。背景音乐音量控制在对话音量的30%以下,太过喧宾夺主。

整个流程走下来,你可能需要反复调整。我的第一个科普视频前后修改了七遍,从最初的12分钟压缩到最终的2分半钟。删减自己辛苦拍摄的内容确实心疼,但为了观众的观看体验,这是必要的取舍。

做生活科普视频就像烹饪一道家常菜——食材普通没关系,关键是用对工具和手法。去年我帮社区制作垃圾分类科普视频时,用手机拍出来的效果竟然比隔壁团队用专业设备拍的更受欢迎。这才意识到,工具只是辅助,真正决定视频质量的,是你如何运用它们。

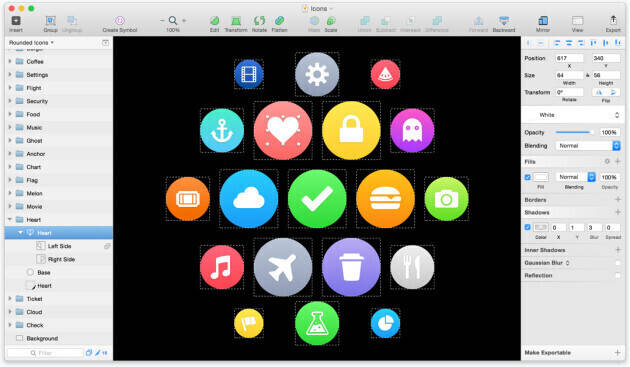

常用视频制作软件推荐

剪辑软件不必追求最高配置,合适才最重要。我试过从专业级到入门级的各种软件,发现它们各有适用场景。

手机端剪辑: 剪映的操作界面特别友好,自动字幕功能拯救了多少普通话不标准的人 快影的模板库丰富,适合想要快速出片的新手 VUE的滤镜效果自然,生活类视频用起来很舒服

电脑端选择: PR的专业性毋庸置疑,但学习曲线确实陡峭 Final Cut Pro在Mac上的流畅度令人惊喜 达芬奇调色功能强大,而且基础版完全免费

其实我大部分生活科普视频都是用剪映完成的。它的智能抠图能轻松实现“人像与科普图示”同框展示,关键帧动画让复杂的科学原理变得直观。记得有次要演示“毛细现象”,就用这个功能做出了墨水在纸巾中爬升的动态效果。

新手完全可以从手机剪辑起步。等熟悉了剪辑逻辑,再考虑是否需要升级设备。软件只是工具,创意才是核心。

拍摄技巧与画面构图

好的构图能让普通内容变得专业。生活科普视频最忌讳的就是单调的固定镜头。

试试这些拍摄角度: 俯拍适合展示操作过程,比如折纸步骤、烹饪手法 45度斜拍最有亲和力,像是朋友在向你演示 特写镜头必须要有,观众需要看清细节

画面构图可以遵循“三分法则”。把重要元素放在交叉点上,而不是正中央。拍植物生长过程时,我把花盆放在右侧交叉点,左侧留白用来添加文字说明,画面立即就有了呼吸感。

运镜技巧其实很简单: 推镜头用于强调关键细节 摇镜头适合展示环境全貌 跟随镜头让观众有参与感

我常看到新手一镜到底拍完整段内容。其实多角度拍摄再剪辑,效果会好很多。拍“如何正确洗葡萄”时,我先用全景展示准备过程,接着特写冲洗细节,最后俯拍成品——三个角度切换,两分钟的视频变得生动有趣。

光线运用有个小秘诀:自然光永远是最佳选择。上午9-11点的窗户光特别柔和,拍食物、植物都特别出彩。如果必须在灯光下拍摄,记得用白纸板补光,消除阴影。

内容创作与表达方法

生活科普最难的是把专业知识说得有趣。我发现观众最买账的,是那些“原来如此”的瞬间。

内容设计可以这样入手: 从问题出发:“为什么热水结冰比冷水快?” 用故事包装:“上次我煮饺子时发现...” 加入对比实验:“两种方法,结果完全不同”

表达方式很重要。对着镜头就像和朋友聊天,语气自然些,偶尔的小失误反而更真实。讲解时可以配合手势,但幅度不要太大。

节奏把控需要练习。我习惯在复杂概念后插入轻松片段。讲解完“光合作用原理”,立即切换到阳台植物实拍,让观众的大脑得到休息。

信息密度要适中。一分钟视频传递1-2个核心知识点就够了。记得我第一个科普视频塞了太多内容,观众反馈“脑子跟不上”。后来把“冰箱省电技巧”分成三期,每期讲透一个方法,完播率反而提高了。

适当加入幽默元素。有次讲“微波炉加热原理”,我把它比喻成“食物在跳集体舞”,弹幕里全是“形象”。生活科普不需要太严肃,让观众笑着学知识才是最高境界。

发布平台与推广策略

发布时机其实有规律可循。我测试过不同时间段,发现工作日中午和晚上8点后效果最好。周末的流量虽然大,但竞争也更激烈。

标题和封面决定了一半的点击率。好的标题应该: 引发好奇:“你绝对想不到的冰箱用法” 承诺价值:“三个技巧让蔬菜保鲜一周” 制造悬念:“这个方法让水费省了一半”

封面图要干净明亮,重点突出。最好能体现“前后对比”或“效果展示”。我做过一个“厨房收纳技巧”的封面,左边杂乱右边整洁,点击率明显高于其他视频。

标签不是越多越好。选择3-5个精准标签,包括大类别和具体内容。比如“生活科普”“家庭妙招”“冰箱除味”这样的组合。

互动能提升推荐权重。在视频结尾抛个问题,认真回复前20条评论。我发现回复得越早,评论区活跃度越高。有时候一条神回复带来的二次传播,比视频本身还有效果。

推广不必急于求成。好内容自带传播力。我那个“自来水除氯方法”视频,第一个月只有几百播放,三个月后突然被系统推荐,现在已突破50万。给内容一点发酵的时间,平台算法会奖励那些持续产出优质内容的创作者。