给三年级小朋友写科普文章,就像给他们准备一份特别的礼物。这份礼物既要好玩有趣,又要藏着知识的惊喜。我记得有次给邻居家孩子解释为什么天空是蓝色的,用了一杯水、一点牛奶和手电筒做实验,他眼睛一下子就亮了。这种把抽象概念变具体的魔法,正是三年级科普写作的精髓。

理解三年级学生的认知特点

三年级孩子正处在具体运算阶段。他们能理解具体的事物,但对抽象概念还需要借助实物或图像。比如讲“水的循环”,不如带他们观察一杯热水冒出的白气,或者窗玻璃上的水珠。

这个年龄段的孩子注意力持续时间大约15-20分钟。他们喜欢动手操作,对色彩鲜艳的图片反应积极。文字量要适中,每段最好不超过5句话。字体可以稍大些,行距宽松些,读起来不费劲。

我注意到三年级学生开始形成逻辑思维,但还需要具体例子的支撑。他们能理解因果关系,比如“因为植物需要阳光,所以要把花盆放在窗边”。这种简单的因果表述很适合他们的理解水平。

选择贴近生活的科普主题

最好的科普主题就藏在孩子们的日常生活里。早晨刷牙时牙膏为什么是凉的?下雨前蚂蚁为什么要搬家?面包为什么会发起来?这些看似普通的现象,都是绝佳的科普素材。

选择主题时有个小窍门:观察孩子平时问得最多的问题。那些让他们好奇的“为什么”,往往就是最合适的写作主题。比如孩子们常问“为什么星星会眨眼”,这就可以发展成一篇关于大气层和光线折射的趣味科普。

主题范围不必太大。“我们的身体”这样的题目对三年级学生来说太宽泛,不如聚焦在“为什么我们会打喷嚏”或者“手指被纸划伤为什么特别疼”这样的小切口。小主题更容易讲透,也更容易让孩子记住。

确定写作目标和受众需求

写之前先问自己:孩子读完这篇文章能获得什么?是学会一个生活小技巧,还是明白一个科学道理?目标要明确具体。比如写“如何正确洗手”,目标就是让孩子掌握正确的洗手步骤,理解洗手的重要性。

要考虑读者的双重身份——孩子是主要读者,但家长和老师可能是文章的推荐者。内容要让孩子读得懂,同时让成年人觉得有价值。这种平衡很微妙,需要反复调整。

写作时要想象有个三年级孩子就坐在你面前。用他们熟悉的词汇,避免专业术语。如果说“光合作用”,不如说“植物吃东西的方法”。用他们经历过的情境举例,比如“就像你玩累了需要吃饭补充能量一样,植物也需要阳光当食物”。

每个段落都要有明确的重点。一段讲一个知识点就够了。太多的信息会让孩子感到困惑。适当的留白和提问能激发他们的思考,比如在解释完一个现象后问:“你觉得还有哪些东西也是这样工作的呢?”

写作过程中不妨找几个三年级孩子试读。观察他们的反应,看哪里会皱眉,哪里会笑,这些真实的反馈比任何写作理论都宝贵。

把科普知识装进三年级孩子的脑袋里,需要一套巧妙的搬运方法。就像搭积木一样,每一步都要稳当,每一块都要放对位置。我帮侄女准备科学小报时发现,当她亲手把图片和文字组合起来时,那些知识就自然而然地留在了记忆里。

资料收集与整理方法

找资料就像侦探破案,要从孩子们熟悉的地方开始线索追踪。厨房里的醋和小苏打混合为什么会冒泡?阳台上的植物为什么朝着阳光生长?这些生活现象本身就是最生动的资料库。

网络搜索时记得加上“儿童版”、“小实验”这样的关键词。中国科普网、数字北京科学中心这类网站有专门为孩子准备的内容。图书馆的儿童科普区也是宝藏,那里的书籍已经经过专业筛选,语言和插图都适合三年级学生。

收集到的资料需要过滤。把复杂的概念转化成孩子能懂的语言。比如“蒸发”说成“水偷偷变成看不见的气体飞走了”,“重力”解释为“地球妈妈把我们往她怀里拉的力量”。这种拟人化的表达能让抽象概念立刻变得亲切。

我习惯用彩色便签给资料分类。红色代表重要知识点,黄色标记有趣的小实验,蓝色记录可以提问的地方。这种视觉化的整理方式,后来也被许多老师借鉴到了课堂上。

内容组织与结构安排

好的科普文章像一次探险,要有清晰的路径指引。开头抛出个有趣的问题最管用——“你知道为什么冰箱里的冰块会消失吗”。这个问题就像探险地图的起点,立刻抓住孩子的好奇心。

中间部分采用“现象-原理-举例”的三段式。先描述孩子见过的现象,再解释背后的科学道理,最后用另一个熟悉的例子巩固理解。比如讲浮力时,可以先说浴缸里的玩具鸭为什么漂着,再简单说明密度概念,最后延伸到为什么游泳时要带游泳圈。

结尾最好留个互动小任务。“回家试试把不同水果放进水里,看哪些会浮起来”——这样的结尾能把阅读延伸到生活里,让知识真正活起来。有时候我也会在结尾埋个彩蛋:“下次我们来聊聊为什么香蕉放久了会变黑”,为接下来的阅读埋下期待。

段落之间要有自然的过渡。不用“接下来”这样的词,而是用内容本身的联系来衔接。说完水的液态,很自然地提到“当水觉得很冷的时候,它就会变成另一种形态”,这样就引出了固态的冰。

语言表达与图文配合技巧

给三年级孩子写科普,语言要像好朋友聊天那样自然。短句子比长句子友好,主动句比被动句生动。“植物需要水”不如“小树苗口渴了要喝水”来得有温度。适当的拟声词也能增添趣味,“咕嘟咕嘟”冒泡比“产生气泡”更能激发孩子的想象。

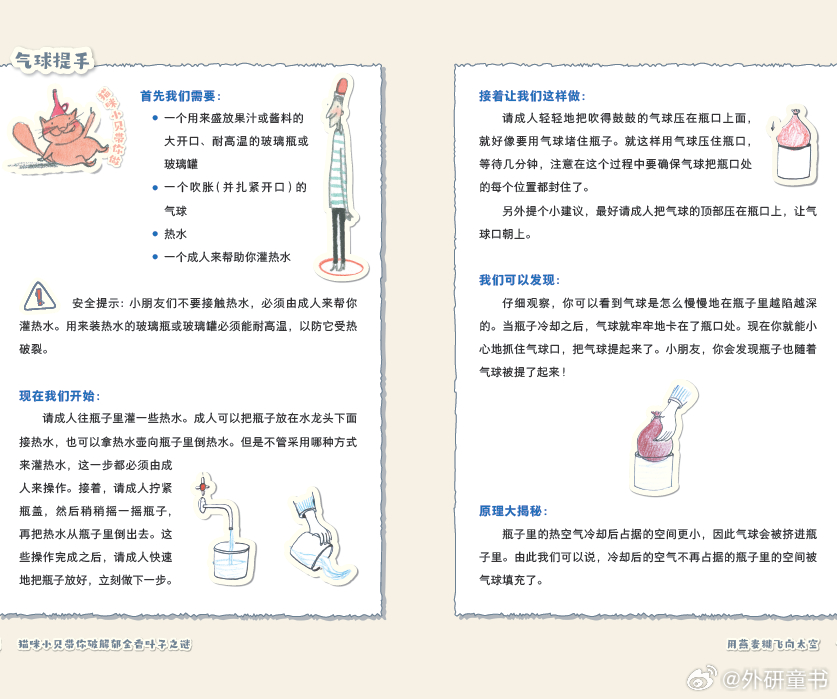

每段文字最好配上一张图片。图片不是装饰,而是内容的延伸。解释种子发芽时,放上连续几天拍摄的豆芽生长照片组,比大段文字描述更直观。图表要简单明了,用孩子们熟悉的符号——笑脸表示喜欢阳光,雨滴表示需要浇水。

图文配合有个小秘诀:图片放在相关文字旁边,说明文字用对话气泡的形式,就像图片在亲自给孩子讲解。这种设计消除了距离感,让孩子觉得是在和知识做游戏。

字号和行距这些细节也很重要。我通常用18磅以上的字号,1.5倍行距,让页面有呼吸感。关键词语用不同颜色突出,但不超过三种颜色,否则会像打翻的调色盘一样令人眼花缭乱。

偶尔在页面角落藏个小漫画或趣味小图标,这些惊喜元素能让阅读变成寻宝游戏。孩子们会为了发现这些彩蛋而更仔细地阅读全文——这个发现让我意识到,设计本身也是教学内容的一部分。

给三年级孩子写科普就像做一道他们爱吃的菜——既要营养均衡,又要味道诱人。记得有次我给班级写关于蚂蚁的科普文,原本准备了各种科学术语,后来改成“蚂蚁家族的奇妙旅行”,孩子们立刻围过来七嘴八舌讨论自己见过的蚂蚁。那一刻我明白,知识穿上故事的外衣,就能轻松走进孩子的世界。

常见生活科普主题示例

厨房是个天然的科学实验室。“为什么饺子煮熟会浮起来”这个主题总能引起孩子的兴趣。可以从观察生饺子沉底、熟饺子漂浮的现象开始,引出密度变化的概念。用“热水给饺子充了隐形气球”这样形象的说法,比直接讲热胀冷缩更容易理解。

天气主题永远受欢迎。写“雨是怎么来的”时,把水循环比作水的环球旅行:“小水滴从大海出发,乘着阳光电梯升到天空,遇到冷空气抱成一团变成云,最后太重了就从云端跳伞回到地面”。配上水滴旅行路线图,整个自然过程就活起来了。

植物生长也是个好题材。用“种子睡醒了”的故事串起发芽需要的条件:温暖的阳光当闹钟,充足的水分当早餐,肥沃的土壤当小床。让孩子在窗台种一盆绿豆,每天记录变化,科普知识就变成了亲身体验。

人体奥秘总能引发好奇。“食物去哪儿旅行”可以带着孩子跟随一块苹果,从牙齿的“粉碎机”到胃的“搅拌机”,再到肠道的“营养吸收工厂”,最后变成能量供给身体。用孩子熟悉的场景比喻身体器官,抽象的新陈代谢就具体可感了。

趣味性与知识性平衡策略

在知识和趣味间找平衡,就像调一杯果汁——知识是维生素,趣味是甜味剂,缺了哪样孩子都不爱喝。我写“为什么天空是蓝色的”时,没有直接讲瑞利散射,而是设计成“阳光和空气玩捉迷藏”的故事:阳光里的七彩颜色穿过大气时,蓝色光最调皮,到处乱跑把天空染蓝了。

互动元素是调味的魔法粉。在讲磁铁原理时,我设计了一个“磁铁找朋友”的游戏环节,让孩子用磁铁测试家里哪些物品会被吸引。有个孩子兴奋地告诉我他发现了冰箱门和剪刀都是磁铁的“好朋友”,这种发现比被动听讲印象深刻得多。

适度夸张反而更接近真实。解释细菌大小时,说“把一万个细菌排排队才有一粒芝麻长”,孩子立刻瞪圆了眼睛。这种形象对比比精确的微米数据更能建立概念。不过要把握分寸,在关键知识点上必须保持科学准确。

悬念是牵引注意力的隐形线。在介绍蚕宝宝吐丝时,我先展示一个蚕茧,问“猜猜这里面藏着什么”。孩子们给出各种天马行空的答案后,再层层揭开蚕变蛹化蛾的完整过程。等待答案揭晓的过程,本身就是在培养科学探究的精神。

评估与改进写作成果

检验科普文是否成功,最直接的方法是读给目标年龄段的孩子听。我常观察他们什么时候眼睛发亮,什么时候开始玩衣角——这些不自觉的反应是最真实的反馈。有次写“影子游戏”,发现孩子们对“为什么中午影子短”这段理解困难,后来改成“太阳站得高,影子就缩成一团”的比喻,问题就迎刃而解了。

让孩子复述是个好方法。如果他能用自己的话把内容讲给同学或家长听,说明真的理解了。有个女孩在读完“鸟儿为什么能飞”后,兴奋地给同桌比划“翅膀像两把小扇子,一上一下就把空气推下去了”,这个生动描述证明比喻用对了地方。

收集老师的意见也很宝贵。他们每天和孩子相处,最知道什么样的内容能抓住课堂注意力。一位资深教师告诉我,在科普文里加入“猜猜看”环节能显著提升参与度,这个建议让我后来的写作都保留了互动提问的设计。

持续改进的关键是保持新鲜感。同一主题可以尝试不同角度,比如写“四季变化”既可以聚焦树木的变化,也可以观察动物的行为,还可以关注人们的衣着。多准备几套方案,就能找到最适合当下孩子的那把钥匙。

写作就像种花,需要根据生长情况不断调整养护方式。有时只是改变一个例子,换一张图片,知识的种子就能在孩子心里生根发芽。这个过程本身,何尝不是一种美丽的科学呢?