1.1 生活科普小视频的定义与特点

生活科普小视频通常指时长在30秒到5分钟之间的短视频内容。这类视频将日常生活中遇到的科学现象、实用技巧或健康知识,用通俗易懂的方式呈现给观众。比如解释为什么微波炉加热食物会不均匀,或者演示如何快速去除冰箱异味。

这类内容最大的特点就是实用性强。观众看完就能立刻用上,比如学习一个收纳技巧或了解某个食材的营养价值。视频节奏通常很快,画面简洁明了,配合字幕和音效,让复杂的概念变得轻松好懂。

我记得有次看到一个小视频,教人用橡皮筋固定砧板防止滑动。这个方法简单到让人惊讶,却解决了厨房里的小麻烦。这种即学即用的特性,让生活科普视频特别容易获得分享和传播。

1.2 生活科普小视频的发展现状

现在打开任意一个短视频平台,生活科普类内容几乎随处可见。从美食制作到家居整理,从健康养生到生活妙招,各种主题应有尽有。这类内容之所以受欢迎,很大程度上是因为它们满足了人们对实用信息的需求。

创作者群体也变得越来越多元。除了专业的内容团队,许多医生、营养师、工程师也加入了这个行列,用专业知识为观众答疑解惑。这种专业人士的参与,显著提升了内容的可信度和专业水准。

平台算法也在推动这类内容的发展。系统会自动将优质的生活科普视频推荐给可能感兴趣的用户,形成良性循环。有趣的是,这类视频的观众年龄跨度很大,从年轻人到长辈都能找到自己感兴趣的内容。

1.3 生活科普小视频的市场规模与增长趋势

根据最新行业报告,生活科普类短视频在过去三年保持着稳定增长。用户观看时长和内容生产量都在持续上升。这种增长不仅体现在数量上,内容质量也在不断提升。

从商业角度看,这类视频的商业价值逐渐显现。品牌方越来越愿意与优质的生活科普创作者合作,因为他们的内容能够自然地融入产品信息。比如一个讲解厨房清洁的视频,可以很自然地介绍某款清洁用品的使用效果。

未来几年,生活科普视频可能会朝着更加细分和专业的方向发展。我们或许会看到更多专注于特定领域的内容,比如针对不同人群的健康建议,或是更专业的家居改造知识。这种专业化趋势,既是对创作者的要求,也为观众带来了更优质的内容体验。

2.1 生活科普小视频的主要内容分类

生活科普视频的内容版图比想象中更丰富。大致可以分为几个核心类别,每个类别都拥有独特的魅力和受众群体。

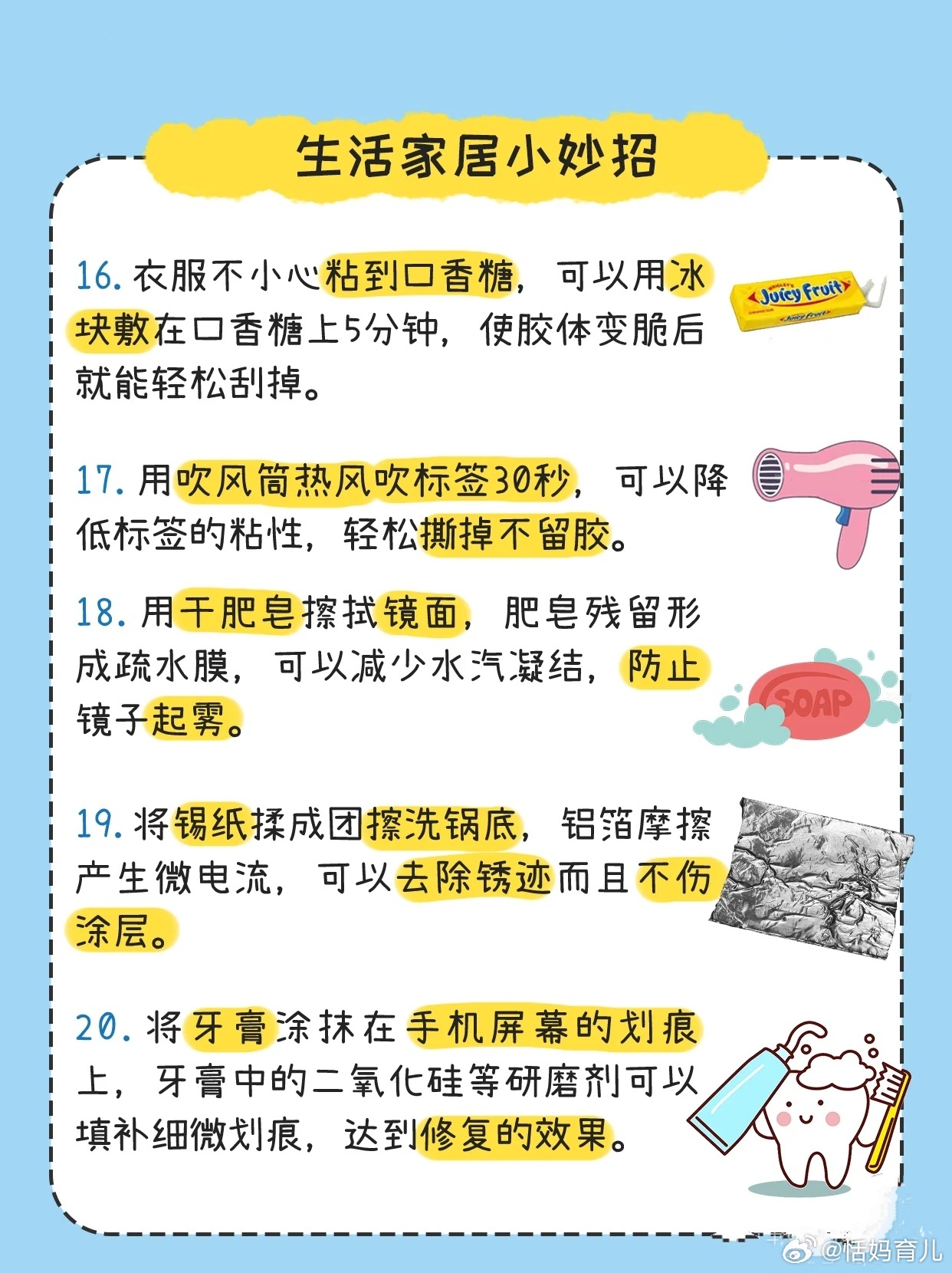

居家生活类是最常见的类型。这类视频专注于解决日常家居问题,比如厨房收纳技巧、衣物整理方法、家居清洁妙招。一个简单的冰箱除味技巧视频,可能获得数十万点赞。这类内容的魅力在于立竿见影的效果,观众看完就能立即应用。

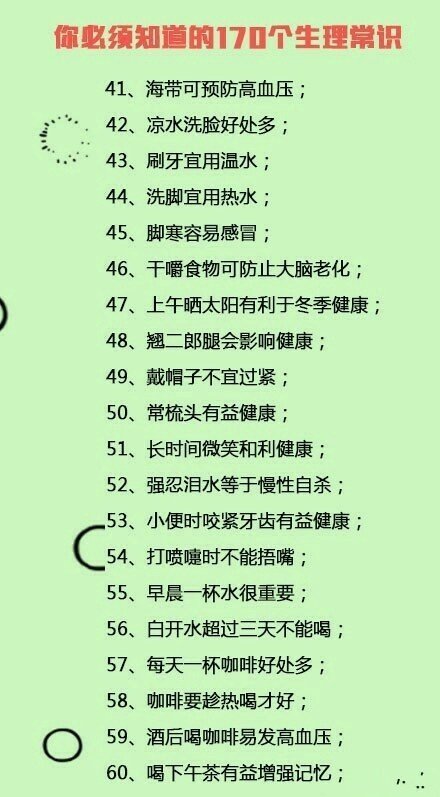

健康养生类内容近年特别受欢迎。从正确的坐姿指导到简单的居家运动,从食材营养分析到季节养生建议。这类内容往往由专业人士参与制作,确保信息的科学性。我记得有个物理治疗师制作的办公室拉伸视频,简单几个动作就缓解了久坐不适,在上班族中广泛传播。

美食科普类不只是教做菜。更多是解释烹饪原理,比如为什么揉面要醒发,不同切法对食材口感的影响。这类内容让观众不仅学会步骤,更理解背后的科学道理。

科技生活类则聚焦日常科技产品的使用技巧。如何延长手机电池寿命,智能家居设备的正确使用方法。这些内容帮助人们更好地驾驭现代科技产品。

自然科普类将大自然带入日常生活。解释天气现象的形成原理,介绍阳台植物的养护知识,甚至是在家就能做的小实验。这类内容特别受家长和孩子喜爱。

2.2 生活科普小视频的制作流程与技巧

制作一个优质的生活科普视频,其实有一套成熟的方法论。关键在于把专业内容转化为通俗易懂的视觉语言。

选题策划是第一步。最好的选题往往来自生活痛点。上周我看到一个视频,解决的是“煮饺子为什么总是破皮”这个常见问题。创作者通过对比实验展示了关键技巧,这种选题就特别能引起共鸣。

脚本撰写需要特别注意节奏。前3秒必须抓住注意力,可以用问题或惊人事实开场。中间部分要逻辑清晰,每一步都配以直观演示。结尾最好有总结性画面或关键提示。脚本语言要口语化,避免专业术语,必要时用比喻帮助理解。

拍摄环节最重要的是画面清晰。自然光是最好的光源,手机拍摄时记得开启网格线辅助构图。特写镜头特别重要,比如展示某个操作细节时,要给足特写画面。多角度拍摄能让内容更丰富,同一个动作可以从正面、侧面分别展示。

剪辑时要注意节奏控制。生活科普视频的节奏通常较快,但关键步骤要留出足够时间。添加字幕是必须的,很多观众习惯静音观看。背景音乐要轻柔,不能干扰解说。转场效果要简洁,花哨的特效反而会分散注意力。

音质往往被新手忽略。清晰的声音比完美的画面更重要。室内拍摄时记得关闭背景噪音源,有条件的话使用领夹麦克风。解说时要保持语速适中,重点部分可以稍微放慢。

2.3 生活科普小视频的创意策划方法

创意是生活科普视频的灵魂。好的创意能让普通的内容焕发新生。

问题反转法是个有趣的思路。比如通常教人“如何快速叠衣服”,可以反过来做“为什么你总是叠不好衣服”。这种反向思考往往能发现新的内容角度。

生活实验法也很受欢迎。用科学方法验证生活常识,比如测试不同材质的抹布清洁效果,或者比较各种解冻方法的效率。这种内容既有趣味性又有实用性。

故事化呈现能让知识更生动。把知识点包装成一个小故事,比如“一杯隔夜茶引发的思考”,从具体场景引出科普内容。观众在听故事的过程中就吸收了知识。

跨界融合能产生奇妙化学反应。把美食和化学结合,解释烹饪过程中的化学反应;把收纳技巧和心理学结合,分析整理对情绪的影响。这种跨学科视角让内容更有深度。

我个人比较偏爱“微创新”的思路。在经典内容基础上加入新元素,比如传统的切菜教学,可以加入不同刀具的对比测试。这种创新既保持实用性,又带来新鲜感。

创意其实无处不在。保持好奇心,多观察生活,那些让人“啊哈”的瞬间,往往就是最好的创作素材。

3.1 主流生活科普小视频平台分析

不同平台对生活科普内容的接纳度差异明显。抖音以其算法推荐机制见长,新账号的内容更容易获得初始流量。生活技巧类短视频在这里特别受欢迎,一个简单的家居整理技巧可能一夜之间收获百万播放。平台用户更偏爱快节奏、强视觉冲击的内容。

B站则形成了独特的科普生态。中长视频在这里有更大发展空间,观众愿意花10分钟了解一个生活原理。弹幕文化创造了独特的互动氛围,创作者能即时获得反馈。我记得有个UP主做了一系列厨房科学实验,观众在弹幕里补充各种实用技巧,这种社区互动在其他平台很少见。

小红书的生活科普更注重实用性和美学结合。图文笔记与短视频并重,内容需要具备“可收藏”价值。家居改造、健康饮食类内容在这里表现突出。平台用户对内容的视觉呈现要求较高,同样的生活技巧,配上精美画面就能获得更好反响。

视频号依托微信生态,特别适合做深度用户连接。内容可以通过朋友圈、群聊快速扩散,粉丝粘性通常更高。中老年群体是这个平台的特色受众,针对他们的生活科普内容往往能取得意外效果。

快手的老铁文化造就了独特的创作氛围。生活科普内容在这里需要更接地气,用方言讲解、在真实生活场景中演示会更受欢迎。平台用户对创作者的信任度较高,容易形成稳定的粉丝群体。

3.2 生活科普小视频的运营策略

内容运营不只是简单发视频。建立更新节奏很重要,但不必追求日更。每周固定时间发布2-3条高质量内容,比每天发布低质内容效果更好。观众会逐渐形成观看期待,这种规律性能提升账号的辨识度。

互动运营经常被低估。认真回复评论区的问题不仅能增加粉丝粘性,还能发现新的创作灵感。有个创作者发现很多人询问视频里的某个工具,后续专门做了一期工具选购指南,结果成了爆款内容。这种从互动中挖掘需求的方式特别有效。

多平台运营需要差异化策略。把抖音内容直接搬到B站效果往往不佳。同一个生活技巧,在抖音可以做成15秒的快速展示,在B站则需要详细解释原理。平台调性决定了内容形式,生搬硬套会浪费优质素材。

数据运营要关注深层指标。除了播放量,完播率、互动率、粉丝增长这些数据更能反映内容质量。我发现那些解决具体生活痛点的视频,虽然播放量不一定最高,但收藏率和分享率往往很突出。这类内容才是账号的核心价值。

标签运营是个技术活。合理使用话题标签能显著提升内容曝光。既要选择热门大标签获取流量,也要搭配精准小标签吸引目标用户。生活科普类内容适合使用#生活小妙招 #实用技巧 这类标签,但也要根据具体内容做调整。

3.3 生活科普小视频的变现模式

平台分成是最基础的变现方式。不同平台的激励政策差异很大,需要仔细研究规则。一般来说,视频时长、完播率、互动数据都会影响收益。单纯依靠平台分成可能不够稳定,最好作为补充收入。

商业合作是更主流的变现路径。生活科普创作者特别受家居、厨具、健康产品品牌的青睐。合作形式可以很灵活,从产品植入到定制视频都有空间。关键是要保持内容调性,选择与账号定位相符的品牌合作。

知识付费在科普领域潜力巨大。把短视频内容系统化,开发成付费课程或电子书。比如一系列零散的收纳技巧,可以整合成系统的整理课程。这种变现方式既能深度服务核心粉丝,又能建立更稳定的收入来源。

电商带货需要谨慎操作。选择推荐产品时要特别注重实用性,最好是自己长期使用过的。生活科普创作者的信誉特别重要,一次不负责任的推荐可能损失多年积累的信任。我认识的一个创作者,只推荐自己实际测试过的产品,虽然接的商单不多,但转化率一直很高。

社群运营能创造额外价值。建立粉丝群组,提供更深入的咨询指导。比如家居整理类账号可以开设会员群,定期分享独家技巧,解答个性化问题。这种深度服务既能增强粉丝粘性,也能开辟新的收入渠道。

变现的本质是价值交换。只要持续提供优质内容,找到合适的商业模式就是水到渠成的事。