生活类科普知识就像一位贴心的生活顾问,悄悄融入我们每天的衣食住行。它把复杂的科学原理转化为通俗易懂的生活智慧,让每个人都能在柴米油盐中感受科学的温度。

1.1 生活类科普知识的定义与范畴

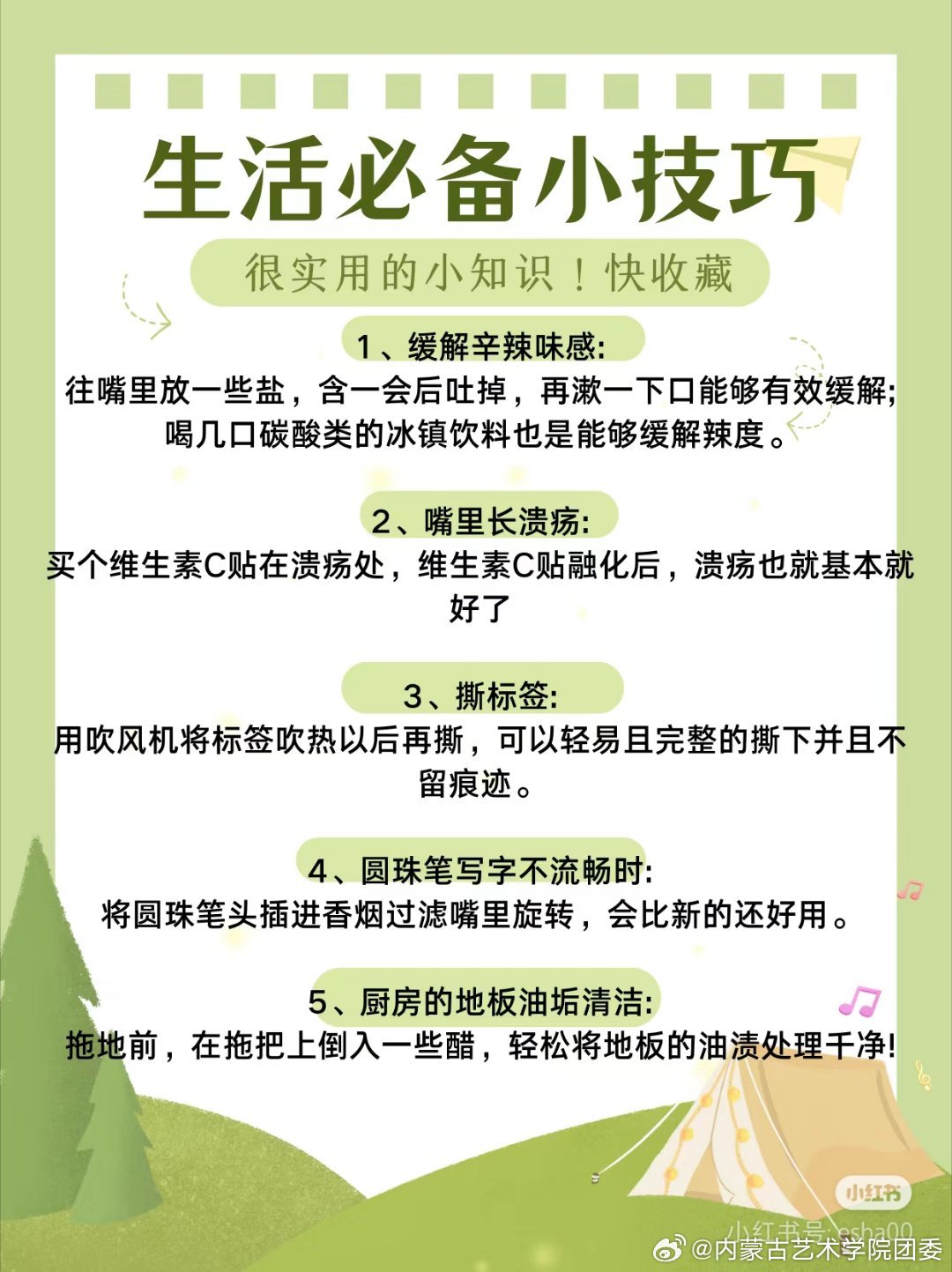

生活科普知识是科学知识在日常生活场景中的具体呈现。它涵盖从早晨刷牙的正确方式,到晚上挑选合适枕头的科学依据;从食材储存的保鲜技巧,到家电使用的节能秘诀。这类知识不需要专业背景,却能实实在在提升生活品质。

记得去年冬天,邻居因为误信“醋能消毒全屋”的传言,结果导致呼吸道不适。这件事让我深刻意识到,靠谱的生活科普不该是零碎的经验分享,而应该建立在科学验证的基础上。生活科普的范畴正在不断扩展,现在连如何设置手机防蓝光模式、如何辨别网络谣言都成了必备的生活科学技能。

1.2 生活科普知识的重要性与价值

掌握生活科普知识相当于给生活装上了“防坑雷达”。它能帮我们避开养生陷阱,识破商家噱头,在信息爆炸的时代保持清醒判断。这些知识不仅关乎个人生活品质,更影响着家庭决策和消费选择。

当我们懂得阅读食品营养成分表,就能为孩子挑选更健康的零食;当我们了解垃圾分类原理,就能更积极地参与环保行动。生活科普在细微处塑造着我们的生活方式,这种改变看似平凡,累积起来却能产生巨大的社会效益。

1.3 主要分类体系介绍

目前常见的生活科普知识主要围绕五大维度展开:健康管理、居家生活、饮食营养、生态环保和科技应用。这个分类体系就像五个相互连接的齿轮,共同推动着现代人的生活品质升级。

健康养生关注身心平衡,居家生活聚焦空间优化,食品安全守护餐桌健康,环保知识引导绿色消费,科技应用则帮助人们适应数字化生存。每个维度又延伸出无数个具体的生活场景,构成了一张覆盖全天候的生活科学网络。

或许你还没注意到,昨晚你按照科普建议设置的空调睡眠模式,今天早晨选择的全麦面包,中午拒绝的一次性餐具,都在实践着生活科普知识。这些看似微小的选择,正在悄悄改变我们的生活轨迹。

生活科普知识像一张精心编织的网,每个节点都对应着我们日常的某个具体场景。当你开始留意这些领域,会发现科学从未远离生活,它就藏在每次呼吸、每个选择、每个习惯里。

2.1 健康养生类科普知识

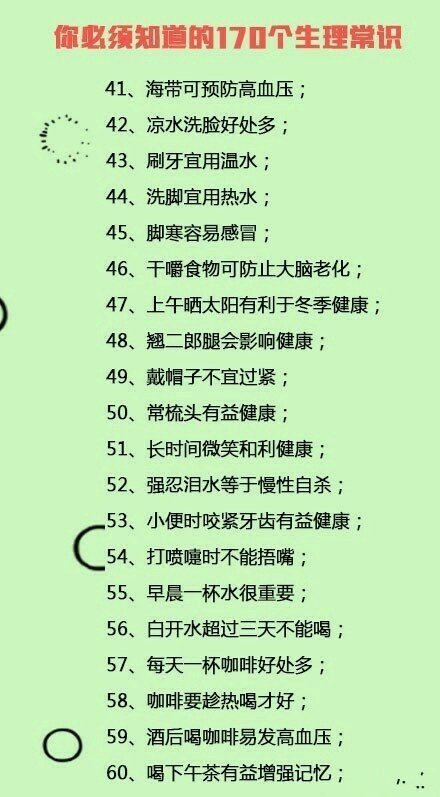

健康科普不是枯燥的医学论文,而是关于身体的使用说明书。它教你读懂身体的信号,理解睡眠周期的秘密,掌握科学运动的节奏。从正确的呼吸方式到季节性养生要点,这些知识帮助我们与身体达成更和谐的相处模式。

我有个朋友曾经坚信“每天一万步”是铁律,结果膝盖提前发出了抗议。后来他了解到步频、步幅和路面硬度的关系,才明白健康科普需要个性化适配。现在他改用游泳和快走交替的方式,反而收获了更好的体能状态。

健康养生知识正在变得越来越精细化。比如不同年龄段所需的补水量差异,办公室人群的颈椎保护技巧,甚至不同季节最适合的入睡时间都有科学依据。这些细节累积起来,就是一幅完整的健康生活图谱。

2.2 居家生活类科普知识

居家科普把房子变成了会呼吸的生活空间。它研究光线如何影响情绪,探讨收纳背后的行为心理学,分析不同材质家具的维护要点。这些知识让我们的居住环境更加舒适、安全、高效。

记得第一次独立租房时,我完全不懂如何判断房间的通风效率。后来学到简单的“烟雾测试法”——在无风状态下点燃一支香,观察烟雾流动方向,瞬间理解了空气流通的奥秘。这种实操性强的小技巧,正是居家科普的魅力所在。

现代居家科普已经延伸到智能家居配置、能源管理、空间优化等多个维度。如何根据家庭成员动线设计收纳系统,怎样利用植物改善室内空气质量,甚至如何科学地设置家庭WiFi覆盖,都成了值得研究的课题。

2.3 食品安全与营养类科普知识

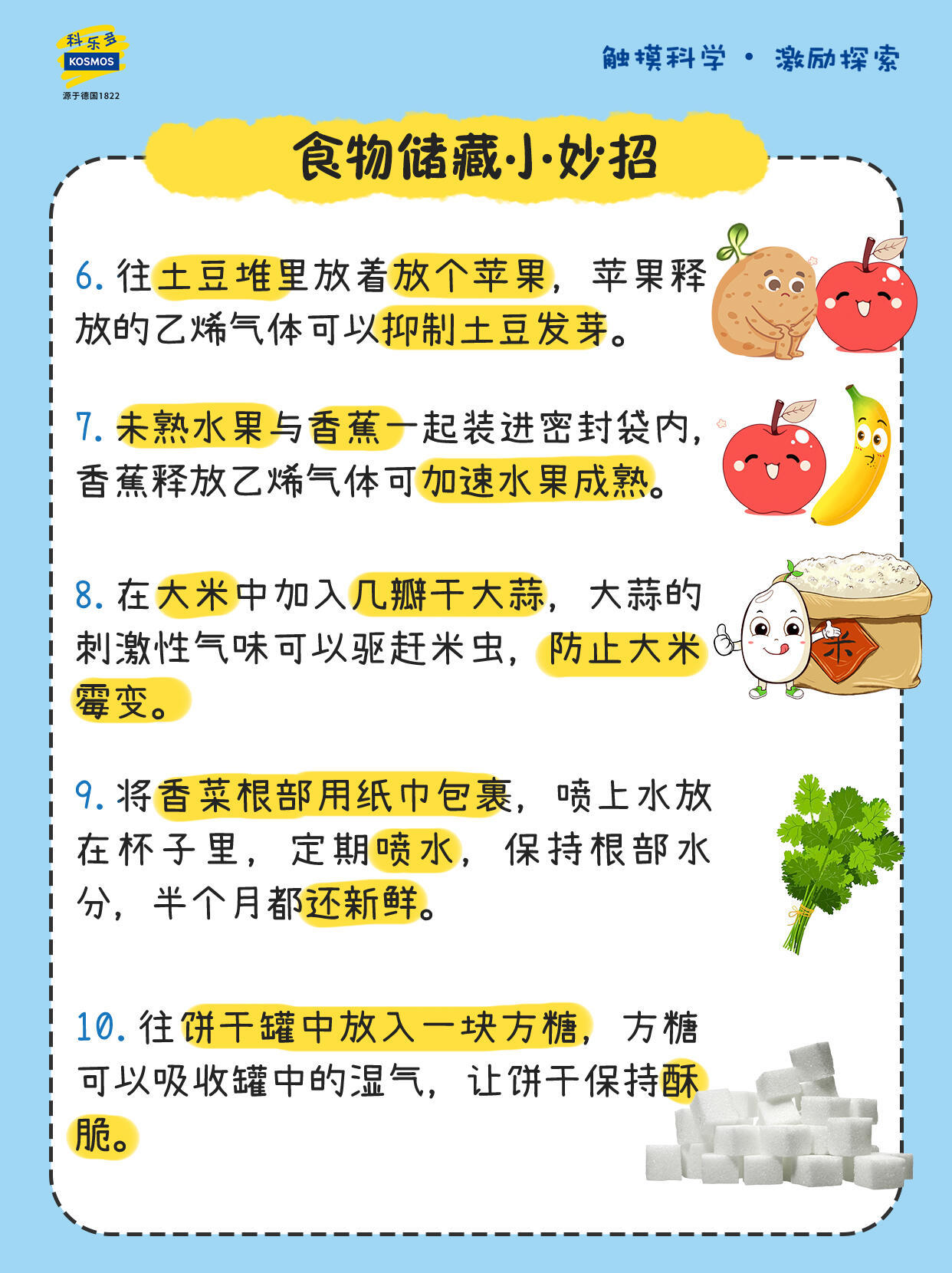

这块领域直接关联着我们的餐桌选择。它不只是告诉你什么能吃,更重要的是解释为什么这样吃,如何搭配,怎样辨别。从食材选购到烹饪保存,每个环节都蕴含着食品科学的智慧。

超市里的食品标签就像密码本,学会解读它们需要科普知识的帮助。营养成分表上的NRV百分比,配料表的排序规则,保质期与保存期的区别——这些看似简单的信息,实际上影响着我们的健康选择。

烹饪过程中的科学现象也值得关注。为什么焯水能去除蔬菜残留农药,不同油类的烟点如何影响营养,冷冻食品的正确解冻方式……掌握这些知识,厨房就不再是凭感觉操作的场所,而变成了应用科学的小型实验室。

2.4 环境保护与可持续发展类科普知识

环保科普让我们理解个人行为与地球健康的连接。它解释碳足迹的计算方法,分析垃圾分类的生态价值,探讨可持续消费的实现路径。这些知识帮助我们重新审视自己与自然的关系。

去年参与社区垃圾分类指导时,我发现很多居民分错垃圾不是因为不愿意,而是不清楚分类标准背后的科学原理。比如为什么利乐包装要单独回收,电池污染的特殊性在哪里。当大家理解了这些,执行起来就主动多了。

现在的环保科普更加注重可行性。它不再只是呼吁减少消费,而是提供具体的替代方案:如何选择真正环保的洗涤剂,共享经济的环保效益,甚至数字生活的碳减排潜力。这些知识让环保从口号变成了可操作的生活方式。

2.5 科技应用与数字生活类科普知识

数字生活科普是这个时代的新必修课。它帮助我们安全地驾驭科技工具,理解数据隐私的保护方法,掌握信息筛选的技巧。在算法推荐无处不在的今天,这些知识成了现代生活的导航仪。

最近帮父母设置手机防诈骗功能时,我意识到科技科普需要代际适配。年轻人习以为常的验证码安全、WiFi风险识别,对长辈来说可能是全新的知识领域。好的科技科普应该跨越数字鸿沟,让每个年龄段都能享受科技便利。

这个领域更新速度极快。从区块链基础概念到人工智能伦理,从智能家居联动到数字遗产处理,我们需要持续学习才能跟上时代。科技科普最大的价值,或许就是教会我们如何在技术变革中保持清醒和自主。

生活科普的各个领域就像拼图碎片,单独看各有价值,组合起来才能呈现完整的生活智慧图景。当你开始用科学的角度重新审视日常,平凡的生活会展现出前所未有的丰富层次。

获取生活科普知识就像在信息海洋中捕捞珍珠,既要选对渔场,也要懂得辨别真伪。在这个人人都是信息发布者的时代,科学知识的传播路径变得前所未有的复杂,也前所未有的便捷。

3.1 权威科普知识获取渠道

优质科普内容其实就藏在身边。专业机构的官方网站、经过认证的学术公众号、国家部委发布的民生指南,这些源头的信息往往经过严格审核。我习惯定期查看中国科协的“科普中国”平台,那里的内容既专业又接地气。

公共图书馆的数字资源常被忽略。很多市级图书馆都购买了知网、万方等数据库的公共权限,市民可以免费查阅最新研究成果。记得有次想了解不同烹饪方式对蔬菜营养的影响,在图书馆电子资源里找到了三篇相关论文,收获远超预期。

专业科普作家的书籍和专栏是另一个可靠选择。他们擅长把艰深的学术语言转化为大众能理解的表达。像《家庭用药指南》《食品安全解析》这类书籍,作者通常是相关领域的从业者,内容既有理论支撑又有实操价值。

3.2 科普知识的辨别与筛选方法

面对海量信息,培养一双火眼金睛变得格外重要。我有个简单原则:先看信源,再看逻辑,最后查证伪。那些声称“震惊世界”“绝对有效”的内容,往往需要打个问号。

交叉验证是个好习惯。当看到一个养生建议时,我会同时查阅国内外多个权威机构的说法。如果某个观点只在自媒体流传,而专业机构都没有提及,就需要保持警惕。这种多方比对的方法帮我避开了不少养生陷阱。

留意信息的时效性也很关键。科学认知在不断更新,五年前的正确观点现在可能已经被新研究推翻。比如关于食用油的选择标准,营养学界这几年就有不少新发现。保持知识的“保鲜期”意识,避免被过时信息误导。

3.3 将科普知识转化为实际行动

知识停留在纸面时毫无意义,只有融入生活才能产生价值。把科普知识转化为行动需要循序渐进,最好从小的改变开始。比如了解到久坐的危害后,我先设定了每小时起身活动两分钟的小目标。

建立反馈机制很重要。开始实践某个科普建议后,我会记录身体或生活的变化。尝试改善睡眠环境的那段时间,我用简单的睡眠App跟踪睡眠质量,确实发现遮光窗帘和白噪音带来了积极影响。这种正向反馈让改变更容易持续。

找到适合自己的节奏。不是所有科普建议都适合每个人,需要根据自身情况调整。有朋友严格按科学食谱进餐反而压力倍增,后来改成“80%遵循原则”,既保证了营养摄入,又保留了饮食乐趣。科普知识应该是生活的助手,不是枷锁。

3.4 建立持续学习的科普知识体系

科普学习不是一次性任务,而是需要融入日常的习惯。我习惯在通勤时间收听专业科普播客,每周固定浏览几个权威科普网站。这种碎片化积累的效果很惊人,半年下来发现自己对很多生活现象的理解都深化了。

建立个人知识库是个好方法。我用笔记软件分类收藏有价值的科普文章,并加上自己的实践心得。当遇到相关问题时,这个私人数据库总能提供参考。去年装修房子时,之前积累的室内环保知识就派上了大用场。

保持开放和更新的心态。科学本身在不断进步,今天的认知可能明天就会被刷新。遇到与原有认知冲突的新知识时,我学会先不急着否定,而是去了解背后的研究依据。这种态度让科普学习变成了充满惊喜的探索之旅。

获取和应用科普知识的过程,很像在组装一个终身受用的工具箱。每个新知识的加入,都让我们多了一件解决生活问题的利器。当这些工具越来越多,面对生活的各种挑战时,我们就能更从容、更明智地做出选择。