初识科普视频:从好奇到沉迷

三年前一个失眠的深夜,我偶然点开了一个关于黑洞的科普视频。原本只想用背景音助眠,结果彻底清醒了——那些旋转的星云动画、通俗易懂的比喻、科学家亲自讲解的画面,让我第一次发现宇宙奥秘可以如此迷人。从那天起,我的YouTube推荐页变成了科学频道大合集。

记得有次看蚂蚁社会结构的视频,制作团队用微型摄像机深入蚁穴。那些工蚁用触角传递信息的特写镜头,比任何教科书插图都震撼。我甚至暂停视频去查资料验证解说内容,这种主动探究的冲动很久没出现过了。

科普视频的独特魅力:为什么它能吸引我

科普视频有种魔法般的亲和力。它把高深术语转化成生活比喻,比如用奶茶珍珠比喻细胞结构,用地铁线路类比神经网络。这种「翻译」能力特别打动我——知识不再需要踮脚够取,而是平易近人地走到面前。

最让我着迷的是它的多感官刺激。传统阅读时,理解量子纠缠需要极强想象力。而视频里两个纠缠粒子的舞蹈动画,配合声效与字幕,瞬间打通了理解通道。这种立体化认知体验,像给大脑装了涡轮增压器。

有些创作者特别擅长制造「知识爽点」。他们会在视频中埋设悬念:「为什么章鱼的血液是蓝色的?」然后像侦探破案般层层推进。这种叙事节奏让人欲罢不能,我经常在「再看五分钟」的自我欺骗中刷完整个系列。

现在我的收藏夹里,从恐龙灭绝到芯片制造应有尽有。科普视频成了我的数字百科全书,也是工作间隙的精神零食。它重新点燃了我对世界的好奇心,这种久违的求知愉悦,或许就是它最珍贵的礼物。

直观生动的展示方式

上周看了一个讲火山喷发的视频。当岩浆流动的慢镜头配上地质学家的画外音,我突然理解了课本里那些枯燥的地质术语。这种视觉化表达有种神奇力量——它能把抽象概念变成可触摸的影像。

微生物的战争在显微镜下上演,宇宙大爆炸通过CGI技术重现。这些动态画面比静态插画包含更多信息维度。记得有支讲光合作用的视频,用阳光粒子动画表现能量传递过程。那些跳跃的光点就像在视网膜上跳舞,看完竟记住了电子传递链的完整路径。

人类大脑处理图像的速度比文字快6万倍。科普视频充分利用这个生理特性,把知识压缩成更易消化的形态。就像把整本百科全书变成沉浸式展览,每个观众都是VIP嘉宾。

打破时空限制的普及性

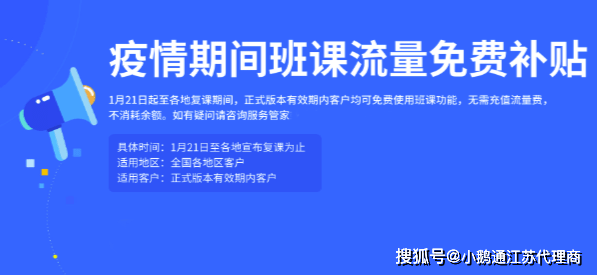

我认识一位山区教师,她经常下载科普视频到平板电脑带去课堂。那些孩子通过屏幕看见南极极光、深海热泉,这是传统教学资源难以实现的。知识传播不再受制于地域与设备,有网络的地方就能搭建移动教室。

凌晨三点失眠时,我打开手机就能听天体物理学家讲系外行星。这种随时可触达的学习机会,打破了传统教育的时空围墙。知识从象牙塔流向街头巷尾,每个人都能在碎片时间完成认知升级。

不同语言的创作者正在打破文化隔阂。日本匠人演示漆器工艺,德国工程师解析磁悬浮技术,巴西学者讲解雨生态。这些跨越疆域的知识汇流,编织出前所未有的全球认知网络。

激发学习兴趣的有效途径

邻居家小学生因为恐龙科普视频迷上古生物学。现在他能准确说出十几种恐龙的生存年代,这种自驱式学习比应试教育更持久。视频结尾的「彩蛋」设计常常埋下兴趣种子,让人主动追寻更多相关知识。

很多创作者擅长制造「认知顿悟时刻」。当他们用生活场景演示科学原理——比如用厨房调料解释化学反应,观众会突然发现:原来知识一直藏在日常角落。这种亲切的启示比考试分数更能点燃求知欲。

我注意到弹幕里经常出现「原来如此」的感叹。当复杂理论被拆解成连续画面,理解门槛显著降低。这种即时反馈营造出良性学习循环,让人在收获感中持续探索。或许这就是科普视频最动人的地方:它让学习重新变得有趣。

知识深度与准确性的平衡难题

去年追过一系列天文科普视频,主讲人用精美动画演示黑洞合并过程。直到某天看到专业期刊的批评文章,才发现视频里简化了引力波探测的关键细节。这种为通俗化牺牲准确度的做法,在科普领域并不少见。

五分钟讲清量子纠缠?三分钟说明基因编辑?时间限制迫使创作者不断做减法。重要前提条件被压缩成字幕里的小字,复杂推论过程变成一句「研究表明」。观众带走的是知识骨架,却错过了血肉脉络。

我认识一位物理学博士,他吐槽某些热门科普号把相对论讲得像童话故事。过度简化可能培养出「半吊子专家」——他们自信满满地讨论弦理论,却连基础数学工具都不具备。知识传播变成一场消消乐游戏,复杂维度被整齐切分成易吞食的方块。

娱乐化倾向对严肃性的冲击

打开视频平台,科普区充斥着「震惊」「颠覆」这类标题。创作者在流量压力下不断加料,科学内容渐渐披上娱乐外衣。前几天看到某个讲寄生虫的视频,居然配上恐怖片音效和惊悚转场——知识传递变成了主题乐园的鬼屋探险。

当点赞数成为衡量标准,知识密度不得不向娱乐性妥协。有些视频开头要插播段子,结尾必须安排「神反转」。观众记住的是创作者的人设梗,反而模糊了核心知识点。这让我想起大学时那位总讲冷笑话的教授,期末回忆课堂内容,满脑子都是他的谐音梗。

算法推荐加剧了这种趋势。平台更愿意推送「五分钟看懂诺奖」的速食内容,而非需要静心观看的深度解析。严肃议题被包装成娱乐产品,就像把学术论文改编成综艺剧本。

互动性不足的困扰

看完细胞分裂的精彩动画,我突然产生某个具体疑问。但视频不会回答,弹幕里也找不到答案。这种单向传输模式,像在听一场无法提问的讲座。知识在屏幕上流动,却无法形成真正的思想碰撞。

去年参加线下科学沙龙,和研究者面对面讨论时的启发,是任何视频都给不了的。即时追问能厘清模糊概念,观点交锋可激发新的思考角度。而视频评论区最常见的,往往是「收藏了」和「mark一下」——这种虚假的互动,掩盖不了实质上的单向灌输。

我试过在视频平台发起专题讨论,响应者寥寥。算法把内容推送给被动消费者,而非主动参与者。当学习变成纯粹的观看行为,深度思考的空间自然被压缩。这或许能解释,为什么很多人刷完科普视频后,依然说不清刚学到的原理。

提升内容质量的思考

上周重看十年前制作的恐龙科普视频,明显感受到制作水准的飞跃。从粗糙的3D模型到逼真的动态复原,技术进步为知识呈现提供了更多可能。但真正决定视频价值的,始终是内容本身的深度与准确性。

我注意到某些专业科研团队开始入驻视频平台。他们制作的微生物观测视频,既保留科研级的严谨,又加入通俗解说。这种学界与传媒的跨界合作,或许能成为解决准确性难题的钥匙。想象一下,基因编辑专家亲自讲解CRISPR原理,既能确保专业度,又能把握通俗化的分寸。

内容分级可能是另一个方向。就像电影分级制度,科普视频也可以标注知识深度等级。浅显易懂的入门级内容满足大众需求,标注「深度探讨」的版本则保留更多专业细节。观众根据自身基础选择合适的内容,避免陷入「过于简化」或「过于艰深」的两难。

创新传播方式的探索

记得第一次看到可交互的科普视频时的震撼。那个讲述太阳系比例的视频,允许观众手动调整行星距离,直观感受宇宙的浩瀚。这种参与感,是传统线性视频无法给予的。

增强现实技术正在打开新的可能性。通过手机摄像头,化学反应用AR技术呈现在书桌上,分子结构变成可触摸的立体模型。知识从屏幕走向现实空间,学习过程变得更加沉浸。我试过一款解剖学AR应用,比任何教科书插图都更直观。

短视频平台的兴起催生了新的叙事节奏。但长视频的价值依然不可替代。未来或许会出现更灵活的内容结构——核心知识点以短视频形式传播,配套的深度解析、原始数据、专家访谈则作为可选的延伸内容。观众既能快速获取要点,也能按需深入探索。

构建良性科普生态的展望

理想的科普生态,应该让专业研究者、内容创作者、普通观众都能找到自己的位置。某些平台试行的「专家认证」机制很有意思,通过身份核实的科研人员会获得特殊标识,他们的科普内容更容易被识别和信任。

内容评价体系也需要革新。除了播放量和点赞数,或许应该引入「知识吸收度」指标。基于观众反馈的问题回答正确率、概念理解测试结果,这些数据能更真实地反映科普效果。我期待看到这样的场景:观众看完视频后,可以通过简单的互动问答检验学习成果。

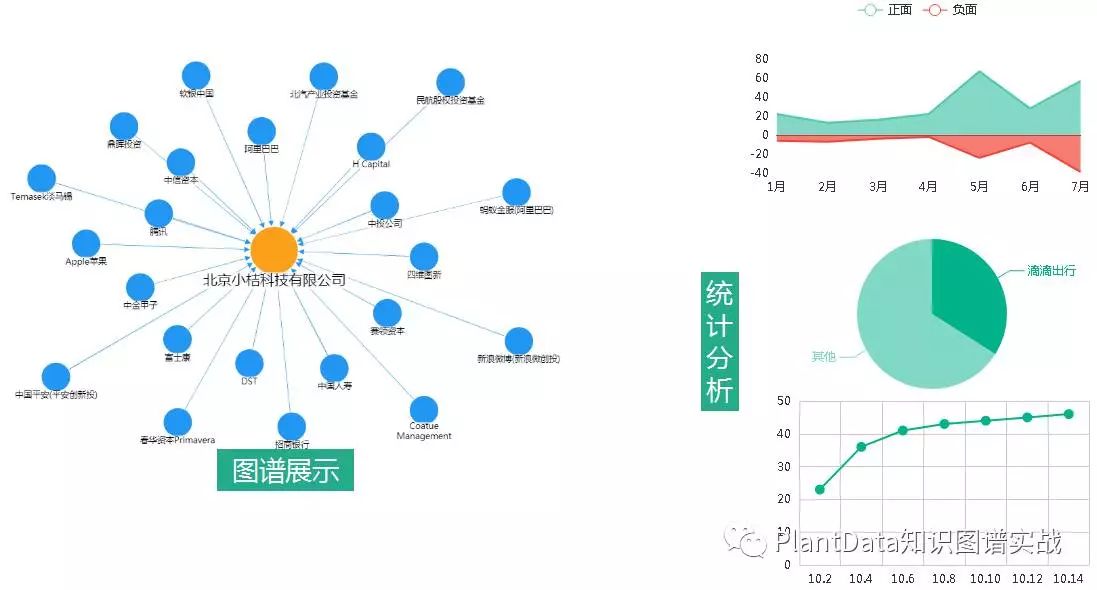

良性生态还需要可持续的创作支持。目前大多数科普创作者依赖平台分成和商业合作,这可能导致内容偏向热门话题。设立非营利性的科普创作基金,支持冷门但重要的科学领域传播,或许能带来更均衡的知识图谱。

科普视频不该是知识的快餐店,而应该成为每个人终身学习的伙伴。当严谨性与趣味性找到平衡点,当单向传播进化成多维互动,科普视频才能真正发挥其教育潜力。这条路还很长,但每一次技术突破、每一个创作创新,都在让科学离大众更近一些。