1.1 发现生活中的科学奥秘

厨房里水烧开时壶盖的跳动,雨后天空出现的彩虹,面包在烤箱里慢慢膨胀——这些日常现象背后都藏着有趣的科学原理。生活科普视频的魅力就在于把看似普通的事物变成知识的宝藏。我记得有次看到邻居家小孩对着融化的冰淇淋发呆,突然意识到这正是讲解物质状态变化的绝佳契机。

科学并不遥远,它就在我们呼吸的空气里,在我们使用的手机里,在我们吃的每一口食物里。制作生活科普视频的第一步,就是培养这种发现的眼睛。试着记录下每天遇到的三个“为什么”,很快你就会拥有源源不断的创作灵感。

1.2 确定你的科普视频主题方向

选择主题时需要考虑三个要素:你的兴趣所在、观众的需求,以及内容的可行性。如果你热爱烹饪,可以从食物科学入手;若是园艺爱好者,植物生长背后的科学就是你的天然选题库。

观察社交媒体上同类账号的互动情况能给你很多启发。不过最重要的是找到那个让你自己也会兴奋的主题。我认识一位创作者,他把家里阳台变成了微型实验室,专门研究城市种植,现在已经有了一批忠实观众。

主题范围可以很广,从“为什么微波炉加热食物不均匀”到“手机屏幕背后的显示技术”,关键是要找到科学与生活的交汇点。

1.3 前期准备工作清单

在按下录制键之前,这些准备工作能让你的创作过程顺畅很多:

内容规划 - 明确视频要解决的核心问题 - 准备3-5个关键知识点 - 设计简单的实验或演示环节 - 预估视频时长(初学者建议3-8分钟)

物料准备 - 实验材料或演示道具 - 背景板或拍摄场景布置 - 备用电池和存储卡 - 拍摄脚本或要点提示卡

技术准备 - 测试拍摄设备和灯光效果 - 确认录音环境安静无干扰 - 预留足够的存储空间 - 准备备份方案应对突发状况

刚开始时不用追求完美,我第一个视频是用手机架在书本上拍摄的,虽然画质一般,但内容扎实依然获得了不错反响。重要的是迈出第一步,然后在实践中不断完善你的准备工作。

2.1 入门级设备推荐:从零开始也不怕

你的智能手机可能是最好的起点。如今大多数手机摄像头完全能满足生活科普视频的基础拍摄需求。我最初制作面包发酵过程视频时,就是用一个旧款手机完成的,画面效果依然清晰传达了我想要展示的科学变化。

配合手机使用,一个简单的三脚架能大幅提升画面稳定性。市面上几十元的手机支架就足够应付大多数固定机位拍摄。如果预算有限,用几本书垫高手机也是个不错的临时方案。

自然光是初学者最好的朋友。选择靠窗的位置拍摄,柔和的光线能让实验材料呈现更真实的色彩。记得有次我在室内灯光下拍摄水的表面张力实验,结果反光严重,后来移到窗边问题就解决了。

收音方面,手机自带麦克风在安静环境下基本够用。如果环境嘈杂,一个领夹式麦克风可能带来意想不到的提升,毕竟清晰的解说对科普视频至关重要。

2.2 进阶装备选择:提升视频质量的关键

当你准备好升级设备时,微单相机是个平衡画质与便携性的选择。索尼ZV系列或佳能M系列都很适合视频创作者,它们的自动对焦性能特别适合需要频繁移动的科普演示。

镜头选择上,一个标准变焦镜头能覆盖大多数拍摄场景。比如展示小物件细节时用长焦端,演示实验全过程时切到广角端。定焦镜头在弱光环境下表现更出色,适合拍摄需要精细展示的科学实验。

灯光设备是专业感的秘密武器。两个可调亮度的LED补光灯能让你在任何时间、任何天气条件下保持画面一致。柔光箱或柔光布能让光线更均匀,避免实验器材产生刺眼反光。

考虑到科普视频常常需要多角度展示,第二台设备作为辅机位很有必要。它可以是另一台相机,甚至是你之前用的手机,这样就能同时捕捉整体演示和特写镜头。

2.3 实用拍摄配件:让创作更得心应手

一些小配件能显著提升拍摄体验。无线麦克风系统让你在演示时能自由移动,不用被线缆束缚。罗德Wireless Go II这类产品就深受科普创作者喜爱,它的隐蔽性很好,不会分散观众注意力。

拍摄科学实验时,一个轻便的滑轨或稳定器能让镜头运动更流畅。手动操作的迷你滑轨价格亲民,却能给视频增添专业感。记得我第一次使用滑轨拍摄晶体生长过程,缓慢的推进镜头完美展现了时间的流逝感。

电池和存储往往被忽视,却是实战中最关键的环节。多备几块电池和一张大容量存储卡,避免在重要实验进行到一半时被迫中断。我习惯在拍摄前把所有设备充好电,再准备一个移动电源应急。

最后,一个实用的拍摄背包能保护你的装备,同时提高外出拍摄的效率。分层合理的背包让你在需要某个配件时能快速找到,不用在关键时刻手忙脚乱翻找东西。

设备只是工具,最重要的还是你想传达的科学内容。从基础配置开始,随着技能提升逐步添置,这样的成长过程本身就很科学。

3.1 如何设计引人入胜的科普内容

把复杂的科学知识变成有趣的故事是个技术活。我刚开始做科普视频时总想把所有知识点都塞进去,结果观众反馈说信息量太大反而记不住。后来发现,每个视频聚焦一个核心概念效果最好。

从观众熟悉的生活场景切入特别重要。比如解释表面张力时,从清晨叶片上的露珠开始说起;讲解发酵原理时,先展示大家常吃的面包。这种熟悉的参照物能让抽象概念瞬间变得亲切易懂。

悬念设置是抓住观众注意力的秘诀。在视频开头提出一个生活中常见的疑问——“为什么冰块会浮在水面上?”“微波炉加热食物为何不均匀?”这些问题能立即激发观众的好奇心。我记得有期关于厨房化学的视频,开头就问“为什么切洋葱会流泪”,弹幕里立刻充满了各种猜测。

内容结构上,采用“问题-探索-解答”的经典叙事框架。先抛出疑问,然后带着观众一步步实验验证,最后揭晓答案。这个过程就像侦探破案,观众会沉浸在寻找真相的乐趣中。

3.2 拍摄技巧:让科学知识生动起来

多角度拍摄是展示科学现象的关键。同一个实验,用全景展示整体操作,特写镜头捕捉细节变化。拍摄植物光合作用实验时,我同时用了三个机位:一个拍整体装置,一个近距离拍气泡产生,还有一个拍计时器,这样观众就能完整看到整个过程。

镜头运动要服务于内容表达。缓慢的推镜头适合展现逐渐变化的过程,比如晶体的生长;快速的摇镜头则能制造惊喜感,比如化学实验的瞬间反应。但切记不要过度使用炫技式运镜,那会分散对科学内容的注意力。

景深控制能引导观众视线。拍摄微小物体时,用浅景深突出主体,虚化杂乱背景。有一次拍摄蚂蚁搬运食物,大光圈让蚂蚁在模糊的草丛中格外清晰,观众反馈说仿佛身临其境在观察。

实拍与图形结合是个好方法。在解释抽象概念时,适时插入简单的动画或图示。比如讲解地球自转时,实拍演示配合简笔画示意图,复杂的天文概念就变得直观多了。

3.3 现场演示与实验拍摄要点

安全永远是第一位的。任何涉及火、电或化学试剂的实验,都要提前做好防护措施。我在拍摄静电实验时,虽然电压很低,还是准备了灭火器在旁边,这种严谨态度本身也是科学精神的体现。

实验的可重复性很重要。一个合格的科普演示应该能在相同条件下重现结果。拍摄前我会反复测试几次,确保实验成功率高,避免在镜头前出现意外。不过偶尔的小失误反而让视频更真实,有次测量失误导致结果偏差,我把这个纠错过程也剪进视频,观众都说这样更可信。

时间压缩技巧能展现缓慢过程。用延时摄影记录植物的向光性、霉菌的生长,这些平时肉眼难以察觉的变化在视频中变得清晰可见。设置延时拍摄需要耐心,我经常要提前几个小时布置好设备,但最终效果总是值得等待。

现场解说的节奏把控很关键。边操作边讲解时,动作要稍慢于平常速度,给观众足够的理解时间。重要步骤前可以稍作停顿,用“注意看这里”之类的提示语引导注意力。自然的口语化表达比照本宣科更有感染力,就像在和朋友分享新发现。

拍摄科普视频最迷人的地方,就是把看不见的科学原理变成看得见的奇妙现象。当你透过镜头捕捉到那些精彩瞬间,你会发现,科学从来都不遥远,它就在我们生活的每个角落里静静等待着被发现。

4.1 剪辑软件选择与基础操作

剪辑软件的选择往往让新手纠结。其实不必一开始就追求专业级工具,适合自己当前水平的最重要。手机端推荐剪映,界面直观功能齐全,基本剪辑需求都能满足。电脑端入门可选必剪,操作逻辑简单上手快。当视频制作进阶后,再考虑Final Cut Pro或Premiere Pro这类专业软件。

剪辑流程需要建立自己的节奏。我习惯先浏览全部素材建立整体印象,然后标记出关键片段。粗剪阶段只保留核心内容,把视频骨架搭建起来。精修时再细调每个镜头的时长和转场,确保叙事流畅。记得有次剪辑发酵实验视频,前期拍了太多重复镜头,结果粗剪就花了整整两天,从那以后我学会了在拍摄时做好场记。

时间线的管理是个学问。把视频、音频、字幕分轨道放置,后期调整时会方便很多。关键帧的使用能让画面变化更自然,比如慢慢放大展示实验细节,或是平滑移动说明图表。剪辑软件就像科学实验室里的工具,熟练运用它们,能把原始素材变成条理清晰的科普故事。

4.2 特效与动画:让科普更直观

简单的图形标注能大幅提升信息传达效率。用圆圈高亮关键部位,箭头指示运动方向,这些基础特效在多数剪辑软件里都能轻松实现。我常在视频里用彩色线条跟踪物体的运动轨迹,比如展示抛体运动时,一条弧线就能让观众瞬间理解运动规律。

二维动画适合解释抽象概念。不需要复杂的技术,简单的形状变换和路径动画就很有用。讲解光合作用时,我用几个绿色圆点代表二氧化碳分子,它们飘进叶子的动画让微观过程变得可见。现在很多软件内置了动画模板,稍微调整就能做出专业效果。

数据可视化是科普视频的亮点。把枯燥的数字变成动态图表,信息吸收率会显著提高。柱状图的增长、折线图的变化,配合适当的出现时机,能让数据讲述自己的故事。有期关于睡眠周期的视频,我用动态饼图展示不同睡眠阶段占比,观众反馈说这样理解起来特别轻松。

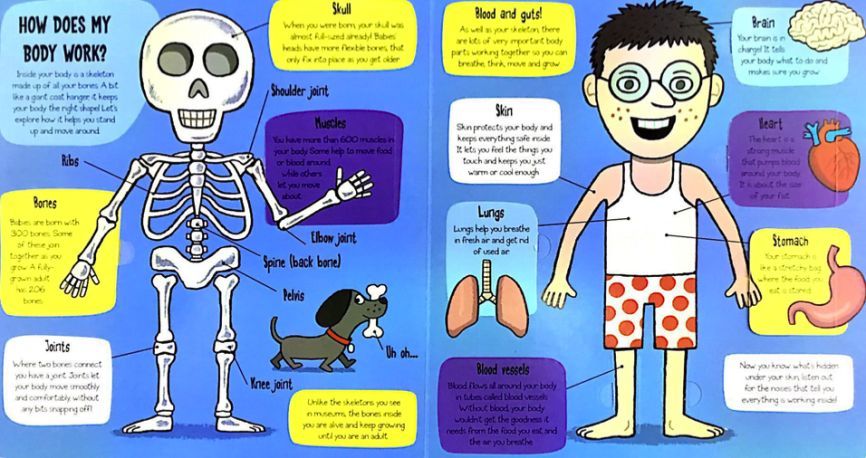

实拍与动画的结合需要讲究时机。在现实演示遇到局限时切入动画补充,比如展示人体血液循环,先拍手腕脉搏,再用动画表现血液流动路径。这种虚实切换要自然流畅,通常选择画面转场或解说词过渡的节点切入效果最好。

4.3 音频处理与成品输出技巧

清晰的声音比完美画面更重要。观众能容忍稍差的画质,但模糊的解说会直接导致关掉视频。录制解说时选择安静环境,用简单的麦克风就能获得不错的效果。我发现凌晨录音背景噪音最小,虽然时间不太友好,但为了音质值得。

背景音乐的选择要服务内容。轻快的音乐适合展示有趣的实验,舒缓的旋律配合原理讲解。音量控制很关键,音乐永远不能压过解说词。我通常把音乐音量控制在-25dB左右,解说保持在-12dB,这个比例在多数设备上听起来都很舒服。

成品输出时常被忽视的参数设置其实很重要。网络平台推荐使用H.264编码,MP4格式兼容性最好。分辨率根据拍摄素材决定,1080p已经能满足大多数需求。码率影响文件大小和画质,我一般设置在8-12Mbps之间,这个范围能在质量和文件大小间取得良好平衡。

最后的检查环节不能省略。用不同设备预览成品——手机、平板、电脑,确保在各种屏幕上观看体验一致。检查字幕是否有错别字,音画是否同步,这些细节决定视频的专业度。有次赶工忘记检查,把“氦气”打成了“氮气”,虽然只差一个字,科学准确性就大打折扣了。

后期制作像是给科普内容穿上合适的外衣。好的剪辑让知识传递更高效,恰当的特效帮助理解复杂概念,清晰的音频保证信息完整送达。当你看到原始素材通过精心打磨变成生动有趣的科普视频,那种创造者的成就感,或许就是坚持制作的最大动力。