生活科普类节目就像一位博学的朋友,用最接地气的方式把科学知识带到我们身边。这类节目通常聚焦日常生活中的科学现象,从厨房里的化学反应到阳台植物的生长规律,内容覆盖衣食住行各个角落。

定义与特点

生活科普类节目本质上是用通俗语言解读科学知识的视听内容。它们擅长把复杂的原理转化为生动的故事,让观众在轻松氛围中获得知识。这类节目往往具备几个鲜明特征:内容贴近生活实际,讲解方式通俗易懂,表现形式丰富多样。

记得有次看节目讲解微波炉加热原理,主持人用巧克力块做实验,瞬间让我明白了电磁波如何让食物从内部发热。这种直观的展示方式,比读十页说明书都管用。

价值与意义

这类节目的魅力在于让科学不再遥不可及。它们帮助观众理解日常现象背后的科学逻辑,比如为什么切洋葱会流泪,如何正确保存不同食材。通过掌握这些知识,我们不仅能解决实际问题,还能培养科学思维方式。

生活中很多小窍门其实都蕴含科学道理。学会用柠檬汁清除水垢后,我再也没买过专门的清洁剂。这种知识转化带来的成就感,确实让人欣喜。

发展历程

生活科普节目经历了从传统电视到网络平台的演变过程。早期的节目形式较为单一,主要是专家讲解配合简单演示。随着制作技术提升和观众需求变化,现在的节目更加注重互动性和娱乐性。

从《科技博览》到《原来如此》,再到如今短视频平台上的趣味实验,这类节目在不断适应新的传播环境。内容的专业性与趣味性找到了更好的平衡点,制作水准也明显提高。

或许你还没意识到,我们每天刷到的很多短视频其实都属于生活科普范畴。那些教你辨别食材新鲜度、合理收纳空间的小技巧,都在用科学方法改善着我们的日常生活。

打开屏幕就像打开一扇通往智慧生活的大门,这些精心制作的生活科普节目总能带来意想不到的启发。它们用镜头捕捉生活中的科学奥秘,让知识学习变成愉悦的体验。

国内知名生活科普节目

《加油向未来》用大型实验验证科学原理,每期节目都像一场视觉盛宴。主持人撒贝宁和尼格买提的默契配合,让复杂的物理现象变得妙趣横生。节目组曾用气球演示伯努利原理,那个场景至今印在我脑海里。

《是真的吗》采用求证形式破解生活谣言,黄西独特的幽默感为节目增添不少亮色。记得有期验证"冰箱除味用咖啡渣更有效",节目组用专业仪器对比测试,结果出乎意料地支持这个说法。从此我家冰箱里常备一小罐咖啡渣。

《健康之路》专注医学健康领域,邀请权威专家解读常见健康问题。节目用模型演示和病例分析,把专业的医学知识讲得通俗易懂。有次讲解颈椎保健的简单动作,我跟着做了两周,肩颈不适真的缓解不少。

国外优秀生活科普节目

BBC出品的《The Truth About...》系列深入探讨日常话题,从睡眠到健康饮食,每个主题都做得相当扎实。主持人的亲身体验和科学实验相结合,让观众看到数据背后的真实故事。

日本NHK的《ガッテン!》(原来如此)以其独特的"恍然大悟"模式闻名。节目擅长用创意实验揭示生活窍门,比如用简单方法测试食材新鲜度,或是展示家务劳动的科学省力技巧。他们的"一分钟科学"环节特别适合现代人的快节奏生活。

《MythBusters》(流言终结者)虽然已经完结,但其影响至今仍在。亚当和杰米用工程思维验证各种都市传说,从"下雨天跑步会少淋雨"到"手机能引爆加油站",他们的实验既严谨又充满娱乐性。

网络平台特色科普节目

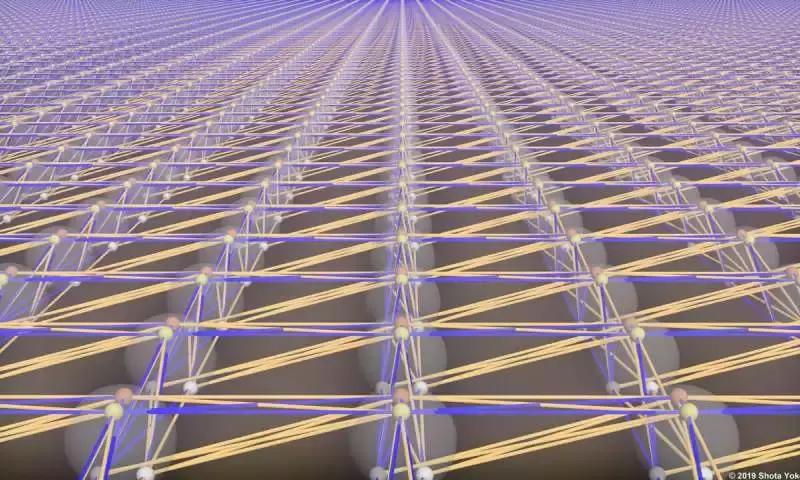

B站上的《回形针PaperClip》用精细的三维动画解析现代生活背后的运作系统。从自来水如何到达你家,到快递包裹的旅程,每个视频都像一部微型纪录片。他们的《新冠肺炎防治手册》在疫情期间帮助了无数人。

抖音上的"科学姥姥"吴於人教授,用锅碗瓢盆演示物理原理,银发奶奶玩转科学实验的形象特别亲切。她拿着扫帚讲解宇宙射线,用塑料瓶展示大气压力,让高深的物理知识变得触手可及。

知乎推出的《答案》系列邀请各领域专家,用十分钟左右时长深度解答一个生活疑问。有期讲"为什么同样的钱买不到同样的快乐",从神经科学和心理学角度分析,给了我很多消费决策的启发。

这些节目就像生活导师,用科学的光芒照亮日常的每个角落。选择适合自己的节目,让知识学习成为生活的一部分,这感觉确实很棒。

面对琳琅满目的科普节目,很多人都有过这样的困惑:该看哪个?怎么看得更有收获?其实挑选科普节目就像选朋友,合适的才能长久相伴。我记得刚开始接触这类节目时,也曾在各个平台间盲目切换,直到找到自己的节奏。

根据兴趣领域选择节目类型

如果你对健康养生特别关注,《健康之路》这样的专业医学节目会是好选择。它们通常邀请三甲医院主任医师,用真实的病例和生动的演示讲解疾病预防。有观众反馈说,跟着节目调整饮食作息后,体检指标真的改善了。

热爱动手实验的人可能会迷上《流言终结者》这类节目。他们用科学方法验证生活传闻,比如“手机信号是否真的影响飞机导航”。看着实验人员搭建各种测试装置,整个过程就像参与一场大型科学探险。

对日常生活小窍门感兴趣的话,日本《ガッテン!》这类节目再合适不过。他们擅长用创意方法解决家务难题,比如用橡皮筋增强瓶盖摩擦力,或是利用水压原理快速清洁厨房下水道。这些技巧简单实用,马上就能在生活中尝试。

环保爱好者可以关注《家园生态》系列,节目深入探讨垃圾分类、节能减排等话题。制作团队经常走访各地的环保项目,展示普通人如何为保护环境贡献力量。看完后我开始认真做垃圾分类,感觉自己在为地球做着实实在在的事。

主要观看平台与渠道介绍

传统电视台仍然保持着稳定的节目输出。央视科教频道、各省级卫视的科普栏目时段固定,适合习惯定时收看的观众。画质清晰,内容审核严格,特别适合全家一起观看。

视频平台提供更丰富的选择。B站上聚集了大量专业科普创作者,从物理学博士到植物学专家,他们用年轻人喜欢的方式解读科学。弹幕互动让学习过程变得有趣,遇到不懂的地方随时可以提问。

短视频平台适合利用碎片时间。抖音、快手上的科普账号通常把知识点浓缩在一两分钟内,比如“十秒钟了解台风形成原理”。这种形式特别适合通勤路上观看,但要注意筛选靠谱的创作者。

知识付费平台提供系统化课程。得到、知乎盐选等平台的科普内容往往成体系,由领域专家精心打造。虽然需要付费,但深度和完整性确实值得投资。我买过一门天文课,每周跟着学习,半年后竟然能认出大部分星座。

音频平台让学习可以随时随地。喜马拉雅上的科普节目允许在运动、做家务时收听,这种“耳学”方式大大提高了时间利用率。有次听着植物科普节目散步,突然发现路边的树都是节目里介绍过的品种。

提升观看效果的方法与技巧

别把科普节目当成背景音。准备好纸笔随时记录要点,或者在手机备忘录里记下感兴趣的内容。这个小习惯让我积累了不少实用知识,比如正确保存食物的方法,真的减少了家里的食物浪费。

带着问题去看效果更好。比如最近被静电困扰,就可以专门找相关节目来看。这种有目的的观看会让记忆更深刻,我按照节目里说的增加室内湿度后,静电问题确实缓解了。

尝试把学到的知识立即应用。看完烹饪科学节目后,我试着用他们教的“美拉德反应”原理煎牛排,成品确实比以前更香。这种即时反馈特别能增强学习动力。

和家人朋友一起观看并讨论。不同的人会注意到不同的细节,交流中经常能发现新的理解角度。有次和女儿一起看海洋科普,她提出的问题连我都答不上来,最后我们一起查资料解决,这个过程本身就很美好。

适当做点延伸阅读。节目时间有限,往往只能讲个大概。遇到特别感兴趣的话题,可以去图书馆找相关书籍,或者查阅权威网站。这样建立起的知识网络会更加牢固。

生活科普节目就像一位随时在线的智慧伙伴,选对节目、用对方法,它就能真正丰富你的生活。这种学习不需要正襟危坐,在轻松中获得知识的滋养,或许是最理想的状态。