1.1 什么是科普生活知识及其重要性

科普生活知识就像一位随身的生活顾问。它把复杂的科学原理转化为我们每天都能用上的实用信息。从挑选新鲜食材的小窍门到理解家电运作的基本原理,这些知识编织成一张安全网,让我们的生活更从容。

记得有次我在超市纠结该买哪种食用油,货架上琳琅满目的标签让人眼花缭乱。后来偶然读到一本关于食品科学的科普书,才明白不同油类的烟点和营养成分差异。这个发现彻底改变了我家的烹饪习惯。科普知识就是有这样的魔力,它让日常决策变得简单而明智。

这些知识不只是锦上添花。它们帮助我们在信息爆炸的时代保持清醒,避免被各种谣言误导。当你知道为什么食物要冷藏,为什么需要定期检查家电,生活就会少很多不必要的麻烦。

1.2 选择科普书籍的基本原则

挑选科普读物有点像在果园里选水果——不能只看外表光鲜。内容准确性永远是第一位的。我倾向于选择那些有专业背景作者写的书,或者经过权威机构推荐的版本。毕竟,生活知识直接关系到我们的健康和安全。

书籍的实用性同样关键。有些书理论讲得头头是道,但离我们的日常生活太远。好的科普书应该像一位经验丰富的朋友,给出的建议能立刻用在生活中。比如教你怎么判断食材新鲜度,或者如何简单保养家用电器。

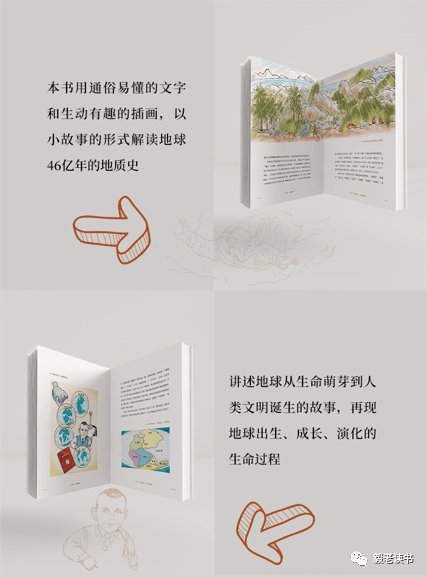

可读性经常被忽略。太专业的术语堆砌反而会成为阅读障碍。优秀的科普作者懂得用生动的比喻和日常案例来解释复杂概念。就像我最近读的一本家居安全手册,用讲故事的方式介绍电路知识,连孩子都能理解。

版式和插图也很重要。清晰的图表和适当的留白让阅读变得轻松。特别是涉及到操作步骤的内容,图文结合的方式能大大提升理解效率。

1.3 不同年龄段读者的阅读建议

给孩子选科普书就像为他们打开一扇观察世界的窗户。学龄前儿童更适合图画丰富、互动性强的读物。我侄女特别喜欢那本带立体插图的《我们的身体》,每次翻到消化系统那页都兴奋不已。这个阶段,培养兴趣比传授知识更重要。

青少年正处于求知欲最旺盛的时期。他们需要的是能够激发思考的读物。比如探讨环保议题的书籍,或者介绍科技发展的科普作品。这些内容不仅能满足他们的好奇心,还能帮助建立正确的价值观。

成年读者通常更关注实用性。健康管理、家庭理财、家居维修这类主题往往最受欢迎。我认识的一位年轻妈妈就特别钟情于那些讲解婴幼儿护理的科普书,她说这些知识让初为人母的她安心不少。

对银发族来说,健康养生类的科普读物特别实用。字体够大、语言简单明了是关键。我父亲最近迷上了一本讲解老年营养的书籍,里面的食谱简单易做,他照着做后确实感觉精力更充沛了。

每个年龄层都有独特的知识需求,选对书能让阅读体验事半功倍。重要的是找到那个能引起共鸣的切入点,让科普阅读成为生活中自然而然的习惯。

2.1 基础生活科普类必读书籍

《家庭生活科学手册》就像一本永不褪色的生活指南。这本书从物理学角度解释日常现象,比如为什么热水比冷水结冰快,或者微波炉加热食物的原理。我父亲那本已经翻得书页泛黄,但每次遇到生活小难题,我们还是会习惯性地去翻阅。

戴维·麦考莱的《万物运转的秘密》用可爱的机械象揭示世界奥秘。那些精巧的插画让复杂的机械原理变得直观易懂。记得有次家里水管漏水,我就是参照书中水泵工作原理的图解,临时找到了解决方法。这种将抽象概念具象化的能力,正是经典科普书的魅力所在。

《生活中的化学》把厨房变成实验室。它用平实的语言解释发酵、乳化、美拉德反应这些听起来高深的概念。作者巧妙地将科学知识与烹饪技巧结合,读完后你会发现自己看待食材的眼光都不同了。

这些书之所以能成为经典,在于它们抓住了生活的本质。它们不追求时髦的术语,而是专注于那些永恒的生活智慧。就像一位经验丰富的老者,用最朴素的语言讲述最实用的道理。

2.2 健康养生类科普经典

《中国居民膳食指南》大概是每个中国家庭都该备一本的书。它用科学的证据告诉我们该怎么吃,为什么要这样吃。去年体检后,我按照书中的建议调整了饮食结构,半年后各项指标居然都回到了正常范围。

《睡眠革命》改变了很多人对休息的认知。作者用严谨的研究数据证明,睡眠质量比时长更重要。书中提出的90分钟睡眠周期理论,帮我找到了最适合自己的作息规律。现在周末不再赖床,反而感觉精力更充沛。

《运动改造大脑》用神经科学解释锻炼的益处。它告诉我们运动不仅能塑造身材,还能提升记忆力、改善情绪。我有个朋友原本讨厌跑步,读完这本书后居然开始每天晨跑。他说现在能真切感受到运动后的愉悦感。

这些健康经典有个共同特点:它们基于长期研究,给出的建议经得起时间考验。在信息快速迭代的今天,这种稳定性反而显得格外珍贵。它们像定海神针,帮我们在纷繁的健康建议中保持清醒。

2.3 家庭生活实用科普读物

《家庭急救手册》是那种平时觉得用不上,关键时刻能救命的书。去年邻居家小孩被食物噎住,我就是参照书中的海姆立克法进行了急救。这种实用技能的学习,看书比看视频更系统、更可靠。

《居家维修大全》让很多原本需要请师傅的活儿变得可以自己动手。从换灯泡到修水管,每一步都有详细图解。我最初买这本书是为了省钱,后来发现亲手修好东西的成就感,比省钱更让人快乐。

《家庭理财宝典》用通俗语言讲解复利、通胀这些金融概念。它不会教你一夜暴富,而是提供稳健的财务管理方法。按照书中的建议,我建立了家庭应急基金,这个习惯在疫情期间真的帮了大忙。

这些实用科普读物最打动人的地方,是它们对日常生活的深刻理解。作者显然都是真正在生活中摸爬滚打过的人,他们知道哪些知识最关键,哪些技巧最常用。读这些书,就像在跟一位智慧的长辈聊天,收获的都是经过时间检验的真知灼见。

3.1 2023-2024年度热门科普新书

《AI时代的生活智慧》刚上市就登上了各大书店的畅销榜。这本书没有堆砌技术术语,而是聚焦人工智能如何重塑我们的日常生活。作者用大量案例展示智能家居的实际应用,从语音助手的正确使用到隐私保护的注意事项。我上个月读完,发现自己对家里那些智能设备的理解完全刷新了。

《后疫情时代的健康管理》反映了当下最迫切的健康需求。书中不仅更新了病毒防护知识,更深入探讨了长期居家的心理健康问题。有个朋友因为居家办公变得焦虑,按照书中的“空间分隔法”重新规划了居住环境,情绪明显改善。这种及时回应现实困境的科普书,确实能解燃眉之急。

《元宇宙入门指南》可能是今年最受年轻人欢迎的科普读物。它用通俗的语言解释虚拟现实、数字身份这些前沿概念,还贴心地列出了安全参与元宇宙活动的注意事项。我侄女本来对这类技术敬而远之,读完这本书后居然开始尝试数字艺术创作。

这些新书有个共同特点:它们像灵敏的温度计,精准捕捉着时代的脉搏。在知识更新速度惊人的今天,及时阅读最新科普作品,就像给大脑安装最新的操作系统。

3.2 数字化时代的生活科普读物

《数字极简主义》提出了一个引人深思的观点:我们需要的不是更多数字工具,而是更明智地使用现有工具。书中详细介绍了如何评估每个APP的价值,建立健康的数字作息。按照作者的建议,我关闭了大部分手机通知,发现工作效率反而提高了。

《数据素养必修课》教会普通人看懂数据背后的真相。在这个信息爆炸的年代,能够辨别数据的真伪变得至关重要。书中用大量生活案例教学,比如如何正确理解天气预报的概率,如何判断医疗统计数据的可靠性。上周社区群里传播一则夸大的健康数据,我就是用书中的方法进行了辟谣。

《网络安全生活手册》读起来像一本数字时代的自卫指南。从密码管理到网络诈骗识别,每个知识点都配有具体的操作步骤。我母亲最初对智能手机充满恐惧,现在按照书中的安全设置操作,也能安心享受移动支付的便利了。

数字化科普读物的价值,在于它们架起了技术与日常生活的桥梁。它们不要求读者成为技术专家,而是帮助我们在数字浪潮中保持从容。这种知识在五年前可能还显得前卫,今天却已成为必备的生活技能。

3.3 环保与可持续发展主题新书

《零浪费生活实践手册》提供了大量可操作的环保建议。不同于空泛的环保口号,这本书从垃圾分类到旧物改造,每个环节都有详细指导。我试着按照书中的方法改造旧衬衫,居然做出了一款很别致的购物袋。这种将环保理念落地的能力,让阅读体验特别充实。

《碳中和家庭指南》把宏大的气候议题分解为具体的家庭行动。书中计算了各种生活方式的碳足迹,并给出了切实可行的减排方案。最让我惊讶的是,书中指出适当调低热水器温度,一年就能减少不少碳排放。这种细微之处的改变,累积起来效果惊人。

《未来食物图鉴》探讨了可持续的饮食方向。从植物肉到昆虫蛋白,这本书用开放的态度介绍各种新兴食物。虽然我现在还不敢尝试昆虫料理,但书中关于本地食材、应季饮食的建议,已经改变了我的采购习惯。

环保主题的新书往往带着某种紧迫感。它们不再把环保视为可选的生活方式,而是当代人必须面对的课题。读这些书时,你能感受到作者传递的信念:每个人的小改变,真的能汇聚成大不同。

4.1 青少年科普启蒙读物推荐

《万物运转的秘密》用漫画形式解释日常物品的工作原理。从拉链到自行车,每个主题都配有生动插图。我表弟原本对物理课本头疼不已,读完这本书后居然主动拆解旧闹钟研究机械结构。这种将抽象原理具象化的方式,特别适合青少年理解。

《给孩子的实验室》把厨房变成了科学乐园。书中实验材料都很常见——小苏打、醋、食用色素。邻居家孩子按照书中的“火山喷发”实验操作,第一次直观感受到酸碱反应。这种亲手验证知识的体验,比背诵公式有趣得多。

《少年地球守护者》巧妙融合环保知识与行动指南。书中不仅讲述气候变化原理,更设计了适合学生参与的环保行动。班上几个学生受此启发,自发组织了校园垃圾分类小组。科普读物能激发青少年的行动力,这个效果令人欣喜。

选择青少年科普书有个小窍门:翻开几页看看插图比例。优质启蒙读物通常图文并茂,专业术语控制在必要范围内。记得我初中时读到的第一本科普书,就是因为它有趣的插画而爱上了科学。

4.2 上班族实用生活科普书籍

《办公室健康手册》专门解决职场人的身体困扰。从正确坐姿到缓解眼疲劳的操法,每个建议都配有示意图。我们办公室最近传阅这本书,大家互相提醒避免颈椎前倾。书里提到的“20-20-20”护眼法则——每20分钟看20英尺外20秒,实施起来简单有效。

《高效睡眠指南》颠覆了很多人的睡眠观念。作者用科学研究证明,睡眠质量比时长更重要。有个同事长期失眠,按照书中的“睡眠环境优化法”调整卧室后,现在能自然入睡。这本书特别适合经常加班的职场人群。

《通勤时间管理术》把碎片时间变成了学习机会。书中推荐了适合路上收听的科普播客,还有快速阅读技巧。我自己试用书中的“地铁阅读法”,两周读完了三本薄型科普书。这种为忙碌人群设计的阅读方案,确实提升了时间利用率。

上班族选科普书应该注重实用性。那些能立即应用到工作中的知识,往往最容易坚持阅读。毕竟大家的时间都很宝贵。

4.3 中老年健康科普读物精选

《银发族健康密码》用大号字体印刷,每章都有重点摘要。这本书特别关注中老年常见病预防,语言通俗易懂。我父亲戴着老花镜读得津津有味,还专门做了笔记去咨询医生。科普读物能促进代际健康交流,这个作用常被忽略。

《快乐退休生活指南》不止谈养生,更关注心理调适。书中介绍了许多适合长辈的社交活动和学习课程。社区活动中心根据书中的建议开设了智能手机班,现在老人们都能熟练使用视频通话。看到他们与远方子女顺畅沟通的样子,真的很温暖。

《家常食疗手册》把传统智慧与现代营养学结合。每个食谱都标注了适用人群和注意事项,安全系数很高。我妈按照书里的方子做山楂粥,多年的消化不良得到缓解。这种经过科学验证的民间智慧,特别受长辈欢迎。

为中老年人选书要注意排版和语言。字体清晰、案例贴近生活的内容更容易被接受。科普知识在这个年龄段能直接提升生活品质。

4.4 家庭主妇生活技巧类书籍

《厨房里的科学》揭秘烹饪过程中的物理化学变化。为什么面包会发酵?怎样焯水能保持蔬菜鲜绿?这些日常疑问在书中都能找到答案。我试过书中的“低温慢煮”法,做出的鸡肉确实更嫩滑。理解原理后的烹饪,变得更有创意。

《家居整理魔法》基于行为心理学设计收纳方案。书中不是简单地教人扔东西,而是分析物品与情感的联系。朋友按照书中的“流动收纳法”重整衣橱,终于告别了“满柜衣服却总觉得没衣服穿”的困境。

《聪明购物指南》教你识别商品标签的秘密。从食品添加剂到纺织品成分,这些知识让采购更明智。我现在看配料表就像破译密码,能快速判断产品的真实价值。这种能力在信息不对称的消费环境里特别宝贵。

生活技巧类书籍最打动人的地方,是它们让日常琐事变得充满智慧。当你明白每个动作背后的科学原理,家务劳动就成了一种创造。

5.1 如何高效阅读科普书籍

科普书籍的阅读需要特别的方法。我习惯先花十分钟快速浏览全书——看看目录结构、章节标题和插图说明。这个预读过程就像在陌生城市先看地图,能帮助大脑建立知识框架。《厨房里的科学》那本书我就是这样读的,先抓住食物科学的几个核心原理,再深入细节就轻松很多。

带着问题阅读效果更好。每次翻开书页前,试着列出两三个生活中遇到的实际疑问。上周读睡眠科普时,我就带着“为什么总在凌晨三点醒来”的困惑,直接找到相关章节。这种目标明确的阅读,让知识吸收率明显提升。

不同章节采用不同阅读节奏很重要。理论部分可以慢些细读,操作指南则适合快速扫描。记得读某本环保手册时,我把垃圾分类标准那几页做了折角,方便日常查阅。科普书不是小说,不必强迫自己从头读到尾。

5.2 将书本知识转化为生活技能

知识转化的关键在于立即实践。读完《高效睡眠指南》的当晚,我就按照书中的建议调整了枕头高度。这个小小的改变让我第二天醒来颈椎舒服很多。现在书还摊在床头柜上,偶尔翻看巩固记忆。

把书中的方法改编成适合自己的版本。《通勤时间管理术》推荐用播客学习,但我发现自己在嘈杂环境中更难专注。后来改用书里的速读技巧在等车时翻阅纸质书,反而效率更高。别人的经验需要经过个性化调整。

建立“知识-行动”的联结点。看到《家居整理魔法》里关于物品情感价值的分析,我马上给长期不用的物品拍了照,然后安心处理掉它们。这种及时将理论转化为行动的方式,让知识真正落地。

5.3 建立个人科普知识体系的方法

从自己最关心的领域开始搭建知识框架。我对食品安全特别在意,就先围绕这个主题收集了五本相关书籍。每本的新知识都在原有认知上叠加,慢慢形成了系统的食品安全知识网。这种渐进式的积累比盲目阅读有效得多。

用数字工具辅助知识管理。我现在用笔记软件建立“生活科普库”,按健康、环保、家居等标签分类。每读完一本书就摘录关键点,并附上自己的实践心得。上周家里水管漏水,我很快在“家居维修”分类里找到了应对方法。

定期梳理和更新知识体系很重要。每个季度我会回顾笔记,删除过时的信息,补充新的发现。去年整理的防晒知识,今年就看到有研究更新了紫外线防护标准。科普知识在不断发展,我们的知识库也需要保持活力。

5.4 持续更新科普知识的途径

关注靠谱的科普公众号和专家账号。我选择的几个科普博主都会定期解读最新研究成果。上周就看到某营养学家分析了新发布的膳食指南,这些及时的信息补充让书本知识不过时。

参加线下科普活动能获得立体认知。上个月社区举办的垃圾分类讲座,工作人员现场演示了新型可降解材料的特点。这种亲眼所见、亲手触摸的体验,是单纯阅读无法替代的。

与朋友组建“科普读书会”效果出奇地好。我们每月聚会一次,各自分享读到的新知。有位医生朋友最近讲解了睡眠研究的最新进展,这些专业视角的补充让我的知识结构更完整。交流中的思想碰撞,常常激发出新的应用灵感。