手抄报制作像是一场精心策划的视觉盛宴。我至今记得高中时制作第一份科普手抄报的经历——那些歪歪扭扭的标题和拥挤的版面,现在看来充满稚气却格外珍贵。科普生活手抄报要在有限空间里传递知识,同时吸引读者驻足,这需要掌握一些基本的设计法则。

1.1 手抄报版面设计原则

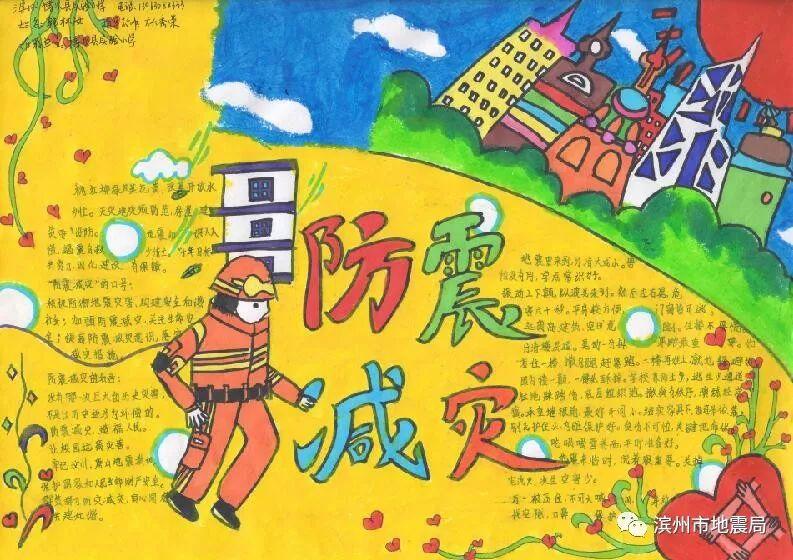

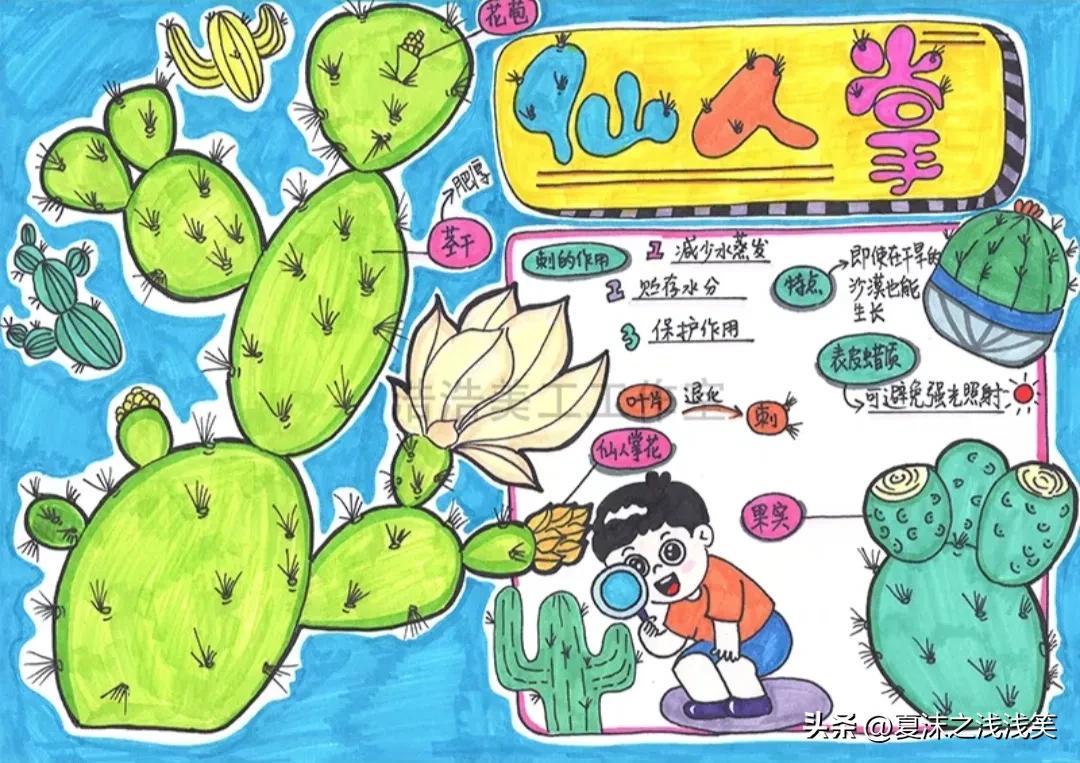

版面是手抄报的骨架。优秀的版面能让信息自然流动,读者视线顺畅移动。黄金分割比例在这里很实用——将画面按3:5或5:8分割,重要内容放在交叉点上。留白同样关键,拥挤的版面会让人失去阅读欲望。

网格系统值得尝试。用铅笔轻轻画出等分线,把内容模块化排列。标题区通常占据顶部1/4,核心内容放在中央区域,辅助信息置于底部或两侧。这样的结构既稳定又灵活。

视觉重心需要精心设计。人的视线通常会先落在左上方,这里适合放置最吸引人的内容。右下角作为终点,可以安排总结或互动环节。整个版面要有明确的主次关系,避免每个部分都在“抢镜”。

1.2 色彩搭配与视觉效果

色彩是情感的传递者。科普手抄报适合选用清新明亮的色调,比如天蓝、草绿、暖黄这些让人放松的颜色。冷色调适合科技类主题,暖色调更适合生活常识类内容。

配色比例遵循60-30-10法则很稳妥。主色占60%,辅助色30%,点缀色10%。比如以浅蓝为主色,深蓝为辅助色,亮黄作点缀。这样的组合既有层次感又不显杂乱。

对比度决定可读性。深色文字配浅色背景是最保险的选择。想要突出某个知识点时,可以用互补色制造强烈对比。但要避免使用过多高饱和度颜色,那会让版面显得廉价而混乱。

1.3 文字排版与字体选择

文字是知识的载体。标题字体需要醒目有力,我偏爱使用黑体或宋体加粗;正文字体则要清晰易读,楷体或仿宋都很合适。一份手抄报使用2-3种字体就够了,过多会破坏整体感。

字号大小建立信息层级。主标题用最大字号,副标题稍小,正文保持统一。重要段落可以用稍大字号或加粗强调。行间距是经常被忽略的细节——1.5倍行距让阅读更舒适,段落间空一行能有效区分内容区块。

对齐方式影响版面整洁度。左对齐最符合阅读习惯,居中对齐适合标题和小段文字。尽量避免使用右对齐和两端对齐,除非你追求特殊的艺术效果。文字方向统一能让版面立即显得专业起来。

1.4 插图绘制与图片运用

插图是版面的亮点。简单的科学图示比复杂绘画更实用——细胞结构、物理原理、生态循环这些用简笔画就能清晰表达。记得去年帮邻居孩子画太阳能原理图,几个圆圈和箭头就说明白了整个过程。

图片与文字要相辅相成。每张插图都应该有明确的说明文字,位置尽量靠近相关段落。图片大小根据重要性决定,核心概念的配图可以适当放大。剪贴画和实物照片结合使用能增加层次感。

手绘插图的魅力无可替代。即使绘画水平有限,整齐的边框、统一的装饰元素也能提升整体质感。花边、分割线这些小细节往往最能体现制作者的用心程度。

1.5 制作工具与材料准备

合适的工具让制作事半功倍。我习惯准备不同规格的马克笔——粗头用来写标题,细头用于正文和绘图。水彩笔适合大面积上色,勾线笔用来描绘细节。别忘了准备一支好用的修正液,它能拯救那些小失误。

纸张选择影响最终效果。普通白纸经济实惠,卡纸挺括有质感。如果想要特殊效果,尝试使用彩色底纸或纹理纸。辅助工具包括直尺、三角板、圆规,还有用来画草图的铅笔和橡皮。

创新材料增添趣味性。亮片、绒线、不织布这些手工材料可以制作立体的装饰元素。我见过一个孩子用棉絮做云朵,用锡纸做河流,那份手抄报立刻生动起来。当然,装饰要为内容服务,过度花哨反而会分散注意力。

选择科普手抄报主题就像在知识海洋里寻宝——既要找到闪亮的珍珠,又要确保它们能串成美丽的项链。上周在社区科普展上,我看到一份关于微生物的手抄报,内容编排得如此精妙,连路过的小朋友都停下脚步认真阅读。这让我意识到,好的内容选择能让知识传递事半功倍。

2.1 科普主题分类与选择标准

科普主题大致可分为几个方向。自然科学类包括天文地理、动植物知识;生活科学类涵盖健康饮食、家用科技;环境科学类涉及垃圾分类、能源节约;还有前沿科技类如人工智能、太空探索。每个方向都有独特的魅力。

选择标准要考虑受众年龄和兴趣。小学生可能更喜欢恐龙或宇宙主题,中学生可能对基因编辑或气候变化更感兴趣。主题的新颖度也很重要——避开那些被反复使用的老话题,寻找当下热点或冷门但有趣的知识点。

内容深度需要精准把握。太浅显显得敷衍,太深奥又让人望而生畏。我建议选择那些“跳一跳能够到”的知识——在读者现有认知基础上,提供适度的新信息。比如解释彩虹原理时,可以从光的折射延伸到光谱分析,但不必深入量子力学。

2.2 生活科普知识收集方法

优质内容来自可靠来源。国家地理、科学美国人这些专业杂志的官方网站值得信赖,科普中国、果壳网等平台内容既专业又易懂。图书馆的科普读物是宝藏,特别是那些配有精美插图的版本。

日常观察能发现独特素材。记录厨房里的科学现象——为什么微波炉加热食物不均匀?观察阳台植物的生长规律,记录不同天气对它们的影响。这些来自生活的案例往往最能引起共鸣。

建立个人知识库很实用。我用手机备忘录随时记录有趣的科学现象和问题,定期整理成主题文件夹。这个方法让我在需要制作手抄报时,总能快速找到合适的素材。你也可以试试,它会让内容准备变得轻松许多。

2.3 内容编排与逻辑结构

信息排列要遵循认知规律。开头用引人入胜的问题或现象抓住注意力,中间层层递进解释原理,最后回归生活应用。这样的结构符合人们理解新知识的思维过程。

模块化设计让阅读更轻松。把复杂知识拆解成几个独立又关联的小模块,每个模块讲清楚一个概念。比如介绍光合作用时,可以分成“原料准备”、“能量转化”、“产物输出”三个模块,配以简图说明。

过渡衔接需要自然流畅。从一个知识点到另一个知识点时,使用承上启下的句子。避免生硬地切换话题,让整个手抄报像在讲述一个完整的故事。这种流畅性能让读者在不知不觉中吸收更多知识。

2.4 科普性与趣味性平衡

知识准确性是底线。每个数据、每个结论都要经过核实,特别是涉及健康、安全的内容。可以请教相关领域的老师,或者查阅权威资料。错误的信息比没有信息更糟糕。

趣味性来自呈现方式。把抽象概念具象化——用足球场比喻原子内部的空间比例,用超市购物解释经济原理。适当的幽默感也很重要,一个巧妙的笑话或漫画能让枯燥的知识活起来。

互动元素增加参与感。设计小实验、猜谜游戏或二维码链接,让读者不只是被动接收信息。我记得有份关于声音传播的手抄报,附带了制作“土电话”的教程,这个设计让理论知识立即变得触手可及。

2.5 实用案例分析与展示

优秀案例值得细细品味。某小学的“厨房里的化学”手抄报,用烹饪过程解释化学变化——美拉德反应让面包变香,乳化作用让沙拉酱成型。每个知识点都配有实物照片和化学方程式,专业与生活完美结合。

“城市鸟类观察日记”是另一个典范。记录不同季节见到的鸟类,配上精美手绘和生态知识。特别打动我的是他们记录了鸟类与城市环境的关系,既科普了鸟类知识,又传递了生态保护理念。

失败案例同样启发思考。有份关于海洋生物的手抄报,内容虽然丰富但排版拥挤,重点不突出。这提醒我们,再好的内容也需要合适的呈现方式。内容选择与版面设计必须协同工作,才能产生最佳效果。