生活常识像空气一样无处不在,却又常常被我们忽略。它们藏在我们每天的饮食选择里,躲在电器使用的细微操作中,甚至潜伏在那些代代相传的“经验之谈”背后。真正优质的生活,往往建立在这些看似简单却经过科学验证的常识之上。

生活常识如何悄悄影响你的每个决定

早晨睁开眼的第一个瞬间,生活常识就开始发挥作用。要不要空腹喝那杯蜂蜜水?昨晚剩下的菜还能不能吃?手机充电一整夜会不会损坏电池?这些看似微小的选择,背后都藏着科学原理。

我有个朋友曾经坚信“发烧要捂汗”,结果导致体温持续升高不得不去急诊。医生简单一句话点醒了他:“基本医学常识比偏方可靠得多。”这个案例让我深刻意识到,生活中那些被我们轻视的常识,关键时刻能避免多少不必要的麻烦。

从选购食品时看懂营养成分表,到合理规划家庭用电;从正确储存药品,到识别网络谣言——每个决策的质量,都直接取决于我们拥有的生活常识储备。这些知识就像隐形的导航系统,在纷繁复杂的现代生活中为我们指明方向。

科学认知与生活质量的隐形纽带

拥有科学的生活常识,就像获得了一副特别的眼镜。透过它,你会发现世界呈现出不同的面貌:那些曾被忽视的生活细节突然变得清晰起来,每个选择都有了更可靠的依据。

记得第一次学会正确阅读食品保质期标签时,我突然意识到过去浪费了多少还能食用的食物。更让我惊讶的是,掌握了室内空气流通的基本原理后,家人的感冒频率明显下降了。这些改变看似微不足道,累积起来却实实在在地提升了全家人的生活品质。

科学的生活常识让我们从被动的消费者变成主动的生活管理者。知道为什么微波炉加热某些容器可能有害,理解不同材质的衣物需要不同的洗涤方式,明白睡眠环境对休息质量的影响——这些认知让我们的生活不再建立在猜测和习惯上,而是建立在可靠的知识基础上。

当常识缺失时:那些本可避免的生活教训

去年社区里发生的一件事让我至今记忆犹新。邻居因为误信“白酒消毒”的偏方,用高度白酒处理伤口导致严重感染。这个本可以用基本医疗常识避免的问题,最终却让他住了好几天医院。

类似的案例在生活中比比皆是: - 坚信“不粘锅刮花了照样用”,不知不觉中摄入全氟化合物 - 习惯性地用钢丝球清洗电饭煲内胆,破坏涂层后继续使用 - 把不同清洁剂混合使用,产生有毒气体却浑然不知

这些错误的共同点是什么?都是源于对基本生活常识的缺乏或误解。更令人担忧的是,这些误解往往通过网络快速传播,让更多人陷入潜在的风险中。

生活常识的价值,恰恰在这些本可避免的教训中得到最深刻的体现。它们不是束之高阁的理论知识,而是保护我们和家人安全健康的第一道防线。每一次正确的选择,都是对生活质量的积极投资——这种投资不需要额外花费,只需要我们愿意花点时间,更新那些可能已经过时的认知。

食物是我们每天都要面对的选择,但你真的了解吃进嘴里的每一口吗?我至今记得第一次认真计算自己饮食营养时的惊讶——原来那些看似健康的日常饮食,藏着这么多营养失衡的陷阱。从那时起,我开始明白,饮食健康不只是“多吃蔬菜少吃肉”那么简单。

营养均衡:不只是填饱肚子那么简单

营养配比就像精心调制的鸡尾酒,多一分少一分都会影响整体效果。理想的餐盘应该像彩虹般丰富多彩,每种颜色代表着不同的营养素。深绿色蔬菜提供叶酸和铁,红色果蔬富含番茄红素,紫色食物含有花青素——这些营养素在体内协同工作,就像一支配合默契的乐队。

蛋白质、碳水化合物、脂肪的黄金比例大约在3:4:3,但这个数字会随着你的年龄、活动量而动态变化。我认识一位健身教练,他会在训练日适当提高碳水比例,休息日则增加蛋白质摄入。这种精细调整让他始终保持最佳状态。

微量元素经常被忽略,却是维持身体正常运转的关键。锌参与体内上百种酶的反应,镁影响神经肌肉功能,硒是重要的抗氧化剂——它们需要的量不多,缺了任何一样都会引发连锁反应。就像我朋友曾经莫名感到疲劳,后来发现只是长期缺镁而已。

食物保存:时间与温度的微妙平衡

冰箱不是万能的保险箱。不同的食物需要不同的保存环境,理解这点能让你的食材保鲜期延长数倍。绿叶蔬菜喜欢湿润环境,菌菇类需要透气保存,西红柿放进冰箱反而会失去风味——这些细节决定了食物的新鲜度和营养价值。

冷冻室的温度应该在-18℃以下,但这个数字很少被人关注。去年我买了温度计测量自家冰箱,发现冷冻室只有-12℃。这个小小的温差,让食物的保质期缩短了近三分之一。

生熟分开、及时冷藏、合理包装,这些基本原则执行起来并不复杂。我习惯用透明保鲜盒分装食材,标注购买日期。这个方法让我家的食物浪费减少了将近一半,每次打开冰箱都能快速找到需要的食材。

打破迷思:那些年我们信过的饮食谣言

“喝骨头汤补钙”可能是流传最广的饮食误区之一。实际上,骨头汤中的钙质很难溶解到汤里,一碗汤的钙含量还不如一口牛奶。想要真正补钙,芝麻酱、豆腐、小油菜都是更好的选择。

“晚上吃水果会胖”这个说法让很多人错过了补充维生素的好时机。水果的热量不会因为食用时间而改变,关键在于总热量控制。我习惯晚餐后吃个苹果,这么多年体重一直保持稳定。

“低脂就是健康”的标签误导了无数消费者。很多低脂食品为了保持口感,添加了更多的糖和添加剂。记得有次比较同一品牌的全脂和低脂酸奶,发现低脂版本的含糖量反而更高。从此我学会了一个道理:读懂成分表比相信广告词可靠得多。

饮食健康的知识每天都在更新,昨天还被奉为真理的观点,今天可能就被新的研究所推翻。保持开放的心态,用科学的眼光看待每一餐,这才是真正的饮食智慧。毕竟,我们吃下去的不仅是食物,更是未来的健康。

家是我们最熟悉的场所,但你真的了解这个空间里的每个角落吗?前阵子家里冰箱突然罢工,维修师傅拆开后背板时我惊呆了——厚厚的冰霜把通风口堵得严严实实。那次经历让我意识到,看似简单的家电使用,其实藏着不少学问。

家电维护:延长使用寿命的智慧

家电就像忠实的伙伴,细心呵护才能陪伴更久。洗衣机内筒的清洁经常被忽略,潮湿的环境容易滋生霉菌。我每月会用专用清洁剂空转一次,偶尔也会用白醋和小苏打自制清洁剂。这个方法让洗衣机的异味问题彻底消失,洗出来的衣物也格外清新。

空调滤网清洗是另一个容易被忽视的细节。去年夏天空调制冷效果变差,拆下滤网才发现上面沾满了灰尘。现在我会在换季时清洗滤网,简单的冲洗就能让空调效率提升20%以上。记得邻居家的空调因为长期不清洗导致压缩机损坏,维修费用足够买台新机器了。

冰箱的摆放位置很有讲究。距离墙面至少10厘米,保证散热空间充足。我习惯在冰箱周围留出足够空隙,这个小小的改变让电费账单明显下降。家电说明书往往被随手扔掉,其实那本小册子里藏着最实用的使用指南。

居家安全:看不见的防护网

安全是家的底线,多一份警惕就多一份安心。厨房是家庭火灾的高发区,油锅起火时千万不能用水扑灭。我在灶台旁常备小苏打,它比面粉更适合应对油火。记得有次煎鱼时油锅突然起火,迅速撒上小苏打瞬间就控制住了火势。

用电安全需要时刻留意。插座不要同时连接多个大功率电器,我见过因为插排过载引发短路的案例。现在我会给每个房间配备带过载保护的插排,虽然贵一些,但这份安心很值得。充电器不用时及时拔下,这个习惯既安全又省电。

防滑措施在浴室特别重要。去年母亲在浴室滑倒的经历让我后怕不已,现在全家浴室都铺了防滑垫。淋浴区安装扶手是个明智的选择,特别是对老人和孩子来说。这些小投入换来的是实实在在的安全保障。

绿色生活:环保与省钱的完美结合

环保不是口号,而是融入日常的每个选择。我习惯用淘米水浇花,这个从祖母那里学来的方法让植物长得特别茂盛。洗菜的水可以留着冲厕所,小小的改变让家里水费减少了三分之一。

照明选择影响很大。把普通灯泡换成LED灯,虽然单价稍高,但使用寿命和节能效果都很出色。我家全部更换后,电费支出每月能省下将近50元。自然光的利用也很重要,白天尽量拉开窗帘,让阳光成为最好的照明源。

垃圾分类看似麻烦,实则利人利己。我开始认真分类后,发现家里的垃圾量明显减少。厨余垃圾用来堆肥,塑料瓶和纸箱单独存放,每周卖给回收站还能换点零钱。这些习惯让生活更有序,也为环境减负。

家的舒适度往往取决于这些看似微不足道的细节。用心经营每个角落,让家真正成为温暖的港湾。毕竟,最好的生活品质,就藏在这些日常的智慧里。

上个月重感冒让我在床上躺了整整三天。医生简单问诊后说:“你这明显是长期疲劳积累导致的免疫力下降。”那句话像一记警钟,让我开始重新审视自己的健康管理方式。原来那些被忽略的日常细节,才是决定健康的关键。

疾病预防:构筑身体的第一道防线

预防永远比治疗更明智。我养成每天早晚测量体温的习惯,这个简单的动作能及时发现身体的异常信号。家里常备的电子体温计和血压计,就像忠实的健康哨兵。记得有次体温持续偏高,及时就医发现是扁桃体发炎初期,避免了后续的严重感染。

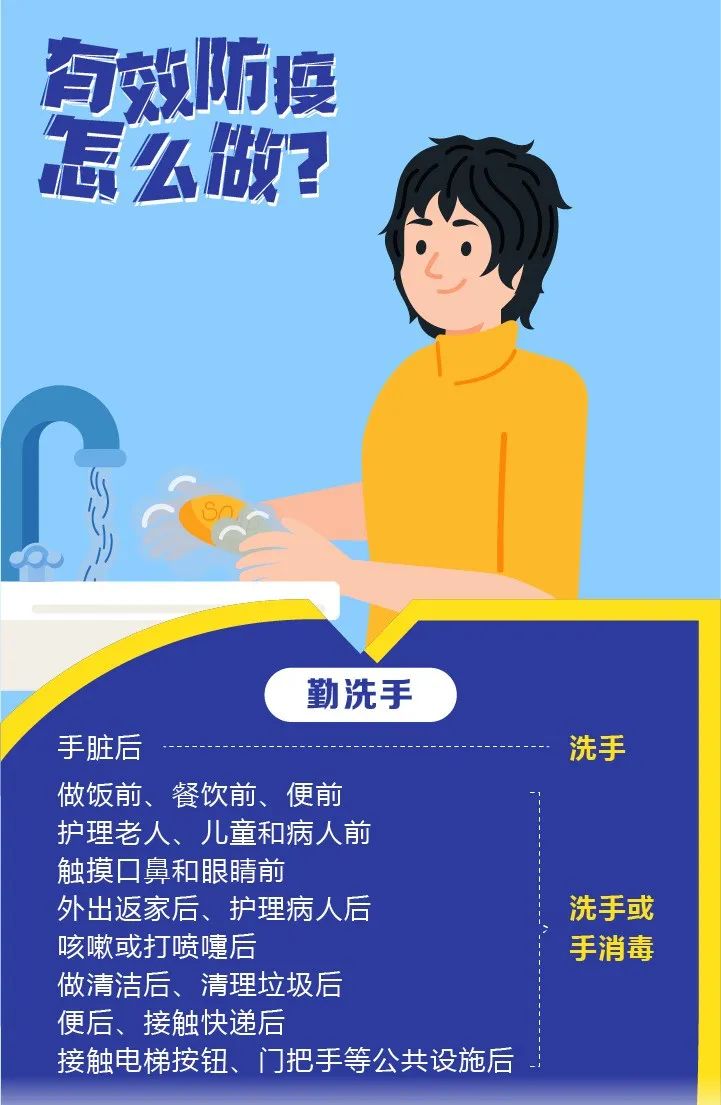

洗手这件小事蕴含着大学问。正确的洗手时间应该持续20秒,差不多是唱两遍生日快乐歌的长度。我会在洗手液起泡后仔细揉搓指缝和手腕,这个习惯让我的感冒次数明显减少。随身携带免洗洗手液成了我的新常态,特别是在公共场所接触物品后。

季节更替时的防护特别重要。春秋季我会在出门时多带一件外套,避免温差过大引发不适。去年秋天坚持戴口罩出门,不仅预防了流感,连多年的过敏性鼻炎都好转了许多。这些小防护积累起来,就是健康的坚实屏障。

心理调适:给心灵做个舒展操

心理健康和身体健康同样重要。我开始尝试“情绪日记”,每天睡前记录三件值得感恩的事。这个习惯改变了我的注意力焦点,从总是盯着烦恼转向发现生活中的美好。坚持一个月后,睡眠质量明显提升,早晨醒来时心情也变得轻松。

呼吸练习是我找到的减压良方。每当感到焦虑时,我会闭上眼睛,用4-7-8呼吸法:吸气4秒,屏息7秒,呼气8秒。这个简单的方法能在几分钟内让心跳恢复平稳。有次在重要会议前感到紧张,靠着这个技巧快速调整了状态。

社交连接是心灵的营养剂。我每周固定和好友通话,即使只是闲聊也能释放压力。参加社区的读书会让我结识了新朋友,这种定期的人际交流像给心灵做了一次次按摩。孤独感往往在不经意间侵蚀健康,主动维系社交网络很重要。

动静平衡:找到身体的节律

运动不该是负担,而是生活的调味品。我把晨间散步纳入日常,听着鸟鸣走完30分钟,一整天都精神饱满。周末的羽毛球活动成了全家人的期待,挥拍时的笑声是最好的解压药。运动强度不必追求极致,持续和规律才是关键。

休息同样需要用心安排。我设置了晚上11点的就寝提醒,坚持两周后生物钟自然形成。午休控制在20-30分钟,这个时长既能恢复精力又不会影响夜间睡眠。把手机放在卧室外充电是个明智的决定,睡眠质量因此大幅提升。

工作的间隙插入微运动。每坐45分钟就起身活动5分钟,做几个简单的伸展动作。我在办公桌下放了瑜伽球,偶尔替换办公椅能激活核心肌群。这些碎片化的活动积累起来,有效缓解了久坐带来的腰背不适。

健康管理就像园艺,需要日复一日的细心照料。那些看似微小的习惯,终将汇集成抵抗疾病的坚固盾牌。真正的健康智慧,就藏在每个平凡的日子里。